海に還ったキングオブシュール

絵画や美術に、笑いなんてどこまで必要なんだろうか?

もちろん、ユーモアとなれば、すでにセンスであり

絵画に組み入れることは、一つの技法でさえあるのはいうまでもない。

が、美術そのものから逸脱した、

いうなれば芸人的なベタで過剰な挑発が

果たして、どこまで有効なのか? ということである。

まさに、そんなナンセンスな導入から始めたのは、

20世紀、美術界でその圧倒的個性で君臨したサルバドール・ダリという

最強で、不世出の“いちびり”画家について思いを馳せているからである。

まさに、“キングオブシュール”こと、奇抜な行動と言動で知られる画家ダリ。

フランスパンやウニを頭に乗っけ、あの、水飴で固めたとして

常に“10時10分”を指していたという、トレードマークの口ヒゲをたくわえ、

その自己顕示欲に満ちた数々の素っ頓狂なパフォーマンスで

20世紀美術界を風靡したスーパースターダリ。

もはや、中途半端な説明など不要であろう。

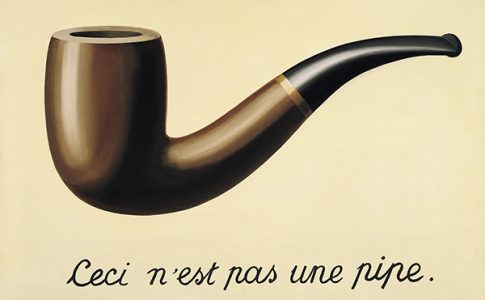

シュルレアリスムという運動の主要な概念は、

おおよそ、このダリ一人でも十分完結するほどに

圧倒的な力を有した存在であることは、疑う余地がない。

その画力、壮大なイマジネーション、

そして世間を騒がせたパフォーマンスを含めた逸話を含め、

もはやダリを超えるスケールのスターなんて、2度と現れないであろう。

それほどまでに、創造性に満ちたダリ自身の“偏執狂的批判的”作品は

冷静に見れば見るほど、実は、難解さよりも、

むしろ、わかりやすいまでのビジュアル的悪夢を描いた作品として

今なお強烈なインパクトを放ち続けている。

この偏執狂的批判的方法とは、ダリ流の哲学なのだが、

意識的に「偏執的な感覚」を引き起こし、通常の視覚的な現実を歪めながら

重なり合うイメージを強調する、ダリ絵画のコンセプトそのものである。

単に「幻想を描く」というだけでなく、無意識と意識を融合させ、

現実の枠を超えて、新たな芸術領域を探求するための手法

そうとでもいえばいいだろうか。

いずれにせよ、ダリの絵のユニークな世界観を言語化したものだ。

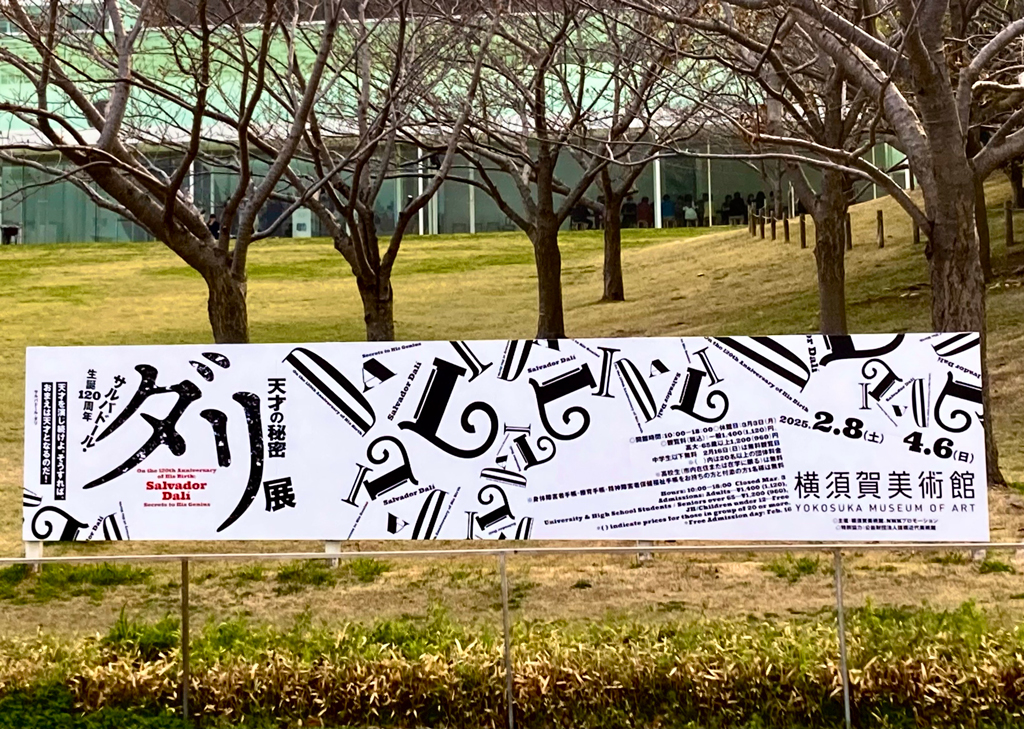

そんなダリの作品を味わうために、横須賀美術館に足を運んだ。

カダケス出身のダリにとって、ここ港町横須賀の潮風は

どこまでもクールで優雅に天才を迎えていた。

「生誕120周年 サルバドール・ダリ ―天才の秘密―」では、

久しぶりに、その天才ダリの作品に触れることになった。

ダリの作品は、美術史に、その個性、軌跡を

シュルレアリスムとしての金字塔としてはっきりと打ち立てるものであり、

その発想と視覚的な奇抜さは、時代を超越し、際立った威厳を放っている。

概念としても、商品としても、超一流の報酬と評価を得たのもうなづける。

特に有名な「記憶の固執」の時計が柔らかく変形する描写は、

ダリが時間というものを、どれほど自在に捉え、

みごとに視覚的に表現したかを象徴するエポックメイキングな作品である。

この「ぐにゃぐにゃと柔らかい」時計は、物理的な常識や現実の枠を超えて、

無意識の中で時間がどのように変形するか、

あるいは、時間自体の相対性を表現しているとも解釈できる、

まさに偏執狂的批判的方法を代表する作品といえるが、

ここには、量子力学と相対性理論、つまり物理学というものに対する

ダリのあくなき関心がもたらした絵という意味でも、興味は尽きない。

もっとも、ダリ自身は、ガラが食していたカマンベールチーズの溶ける様から

この絵のインスピレーションを得たという。

真偽はともかく、時計が溶けるような形態をとることで、

時間という概念が崩れ、物質化の象徴たる時計は

流動的で幻想的な観念から、柔らかなものと硬質なものとの両極の対立から

その対立との融合へのこだわりをみることができる。

つまりは、ダリ自身のトラウマや内的葛藤の反映なのだと。

また、フロイトの影響を色濃く受けた「燃える麒麟」。

こちらはダリが無意識の世界を探求し、

心の奥底に眠る欲望や抑圧された感情を

視覚的に暴露しようとした一枚である。

ダリ自身の言葉を借りれば

「宇宙の終末論を表現するモンスター」であるらしい。

別の解釈では戦争との闘いを予言する絵なのだと。

また、この絵には身体に引き出しの空いた状態の女性が描かれている。

「男性の内面の潜在意識を表している」というが、

フロイト主義が象徴する無意識や夢の解釈は、

ダリにとっては単なる理論にとどまらず、

根底に流れる強力なモチーフとなり、

作品を通じて、観る側に深い心理的な洞察をも提供しているのである。

こうして、ダリの唯一無二な世界観は、我々の常識を圧倒するが、

けしてダリが抱えた内面の複雑さを超えて

それ以上に難解なテーマを掲げるような絵というわけではない。

むしろ、ダリは自らの潜在意識をどこか覆い隠すための保護膜のように

イマージュを上塗りしているような節がみてとれる。

こうしてみると、ダリの生涯における重要な存在は、幼少期のトラウマと

生涯ダリのインスピレーションであり続けたガラの存在、

この二つが基本にあると言っていいだろう。

まずは、その幼少期のトラウマだが、

兄の死と「生まれ変わり」の告げられた事実は、

彼の心理的な深層に強く影響を与えたといわれている。

それが生涯にわたって、シュルレアリスム的な作品における

死、生、無意識の探求というテーマへと昇華されていったのだと。

また、ダリの両親からの影響は、オイディプスコンプレックスとして

ダリの成長過程には、重い影を落としている。

厳格で保守的な人物であった公証人の父イ・クシは、

ダリの前に立ちはだかる大いなる崖であり

反発の念を抱き、時にはその権威に対して挑戦することで

自分の存在を確立しようとさえした。

そうした父親への反抗心は、シュルレアリスムの枠組みの中での

アンドレ・ブルトンの権威主義的な態度にも重なる部分を見出すことになる。

反対に、母親に対する依存と愛情は、

ダリが描く女性像や母性の象徴性にまで強く反映されている。

ダリは母親を理想化し、彼女の愛情を作品の中で再現しようとし、

そのため作品に登場する女性像や神秘的な女性の姿は、

しばしば母性的であり、彼の内面的な葛藤や求める理想的母性を表現している。

そこで、ガラというひとつの大いなる存在に触れねばならない。

ダリの創作に大きな影響を与え続けたこのガラという女性こそは、

単にパートナーやミューズとしてだけではなく、

存在そのものがダリの作品にまで反映されている核心そのものだった。

ガラがダリに与えた影響は、計り知れないものがあり、

彼の作品における象徴性や色彩の選び方、

そして「女性性」というテーマをどのように取り扱うかにも現れている。

ガラはしばしばダリの絵画において、神秘的で幻想的な存在として描かれ、

彼女の瞳や姿勢が作品全体にまで影響を与え、

ダリ独特の魅惑的で夢幻的な世界を形作ったといえるのだ。

ガラ(本名: エレーナ・イヴァーノヴナ・ジヤーコノヴァ)は、

ロシア生まれの女性で、元々は詩人ポール・エリュアールの妻であった。

性に奔放なガラは、一時期エルンストとも関係があった。

ダリとの出会いは唐突に訪れ、一目で強烈な魅力を感じたダリと

すぐに恋愛関係が始まってゆくことになる。

ガラもまた、自分よりも若いダリへの関心が勝り、

まるで列車を乗り換えるようなスピードで

最終的には、エリュアールの元を去り、ダリと結ばれることになる。

このことは、ダリの人生において、ひとつの事件であった。

以後、ガラは彼の絵画において頻繁に登場し、

その存在感が作品に強烈な影響を与えてゆくことになる。

まさに一心同体の関係であった。

ガラは、ただのモデルやアーティストにとってのミューズではなく、

それ以上の、崇高なる美の存在にまで高められ、

生涯、彼の芸術的創造性の源泉でありつづけた。

例えば、「ガラの肖像」といった直接のポートレートのみならず、

古代ギリシャ神話に登場する女王のレダにみたてた「レダ・アトミカ」や

ピエロ・デッラ・フランチェスカの「天使と六聖人と聖母子」をモティーフに

ガラを聖女化した「ポルト・リガトの聖母」といった

一見、ガラ礼賛作品に見られるような作品を残している。

ダリにとってのガラは、まさに聖母そのものだったのだ。

そんなガラとの絆が、彼の作品に与えた影響を考えると、

ダリの作品がどれほど「個人的」で「内面的」であり、

彼の心理的な葛藤や欲望の具現化であったのかが窺い知れる。

ダリが、ドル亡者として、シュルレアリスムを追放され

欲望には忠実に態度をとったのも、ガラの存在が大きく関与している。

ちなみに、ドル亡者とは、Salvador Dalíのアナグラムである、

“avide à dollars”、つまり「ドルをむさぼる」と同音のフランス語に由来するが

ガラはダリという価値を掌握し、その支配下においたという意味で、

歴史を紐解くまでもなく、有能な芸術家に巣くったひとりの悪女そのものである。

とはいえ、そんな精神的支柱ガラを失ったとたん、

ダリは深い喪失感に苛まれ、

ダリの作品や人生にはひたすら空虚さだけが広がってゆく。

彼の作品における「女性」とは、単なる美の象徴ではなく、

彼の内面的な世界を映し出す鏡であり、

いかに無意識の世界に深く根ざした力を持つ存在であったかがわかる。

ダリにとって、ガラは母であり、女神であり、創作の精神的な核であり、

彼の芸術的な成長を支える基盤そのものだったのである。

こうして、今更ながらにダリというアーティストを振り返ってみると

どこか、虚勢を張り続けた、ひとりのマザコン少年ダリの面影がちらつく。

現実世界と対峙するために、必死に鎧をまとって抵抗を続けた男。

そんなダリが愛おしいものに思えてくるのだ。

天才ダリ、その称号には嘘はないが、

そこに、ダリの言葉が強く心に刺さってくる。

「天才を演じ続けよ。そうすれば、おまえは天才となるのだ!」

そんな天才ダリを真に理解するには、

カダケスでもいい、あるいは横須賀でもいい。

海がもつ、包み込むような母なる絶対の愛が必要だったのかもしれない。

ここにある絶対の静けさと。嵐の前の不穏な気配、

その表と裏に、ダリ自身の抱え持った秘密を重ね合わせてみるといい。

最後に、ふと浮かんだ三好達治の「郷愁」という詩を捧げて

ダリへの思いに筆を置こう。

海よ、僕らの使ふ文字では、お前の中に母がゐる。

そして母よ、仏蘭西人の言葉では、あなたの中に海がある。

Ken Ishii – Actio Surrealismo

ダリの自己顕示欲をして、現代のラッパーにも相通じる、などとだれかがいっていたのを思い出したが、それはあくまで表層の話にすぎない。天才には天才を。ならば、音楽的にはキャプテン・ビーフハートか、フランク・ザッパか、はたまた、エルメート・パスコアールぐらいが匹敵すると、個人的には思う。が、ここでは、ダリとテクノ。この組み合わせ、実のところ、合いそうで別に合うとも思えないが、ここは軟派ではなく、硬派なKen Ishiiよる1998年リリースのアルバム『Metal Blue America』に収録の、「Actio Surrealismo」では、サルバドール・ダリ自身の声がサンプリングされ、テクノファンクの革新的な音楽スタイルを刻んでいる。実はダリっていう人は、ウォーホル以前のポップアートの先人だった説の方が、ぼくとしては推せるんだが。ポップアートといえば語弊はあるが、まさにこうしたテクノを聴いていると、歴史上の偉大な画家というだけじゃなく、消費文化をみごとに背負えるだけの十分な覚悟(器)を兼ね備えたアーティストだったというわけ。

コメントを残す