秋の秋刀魚は2度美味しい

歳を重ねるごとに、食に対する嗜好も変わってくる。

自分に当てはめると、今も昔もそうは変わってない気もするが、

洋食よりは和食の方をカラダが求めているのは間違いない。

小さい頃から、どちらかと言うと和食党の意識をもっていた。

煮物が好きで、どちらかといえば肉より魚が好みだった。

その辺りは老成するのが人より少し早かったかもしれない。

だから、旅館の朝食の定番たる、

焼き魚と漬物と味噌汁にご飯という組み合わせなんかに、

しみじみ情緒を感じる今日この頃であった。

秋の代表選手というと、その名の通り秋刀魚が真っ先に挙がる。

近頃じゃ不漁に拍車がかかり、その分値も高騰して庶民生活にも皺寄せがきているが

秋になれば、まずは秋刀魚が食べたくなる。

脂の乗った秋刀魚をいただくと、日本人でよかったなあなどとしみじみ思う。

出来るなら、七輪で焼いて大根おろしを添えてくれれば最高だ。

見た目は確かにシュッとしていてかっこいい。

その漢字のごとく、銀ピカの刀のようでもあり、

本当に上手く字を当てがったものだと感心するが、

仮に芸人明石家さんまがひらがな表記ではなく、その名を漢字にしていたら、

はたしてあれほどまでの人気を得ることができただろうか? などと思ったりする。

そんな味覚としての秋刀魚の話はひとまず置いておくとして、

やはり、秋刀魚と言うと、小津安二郎の『秋刀魚の味』を浮かべない手はない。

魚の秋刀魚同様、秋になると小津映画が無性に観たくなる。

小津というと、とりわけ晩年には秋を題材にした作品、タイトルが

軒並み並んでいることからもよほど秋が好きだったのだろう。

哀愁の秋、人生の秋。

『小早川家の秋』、『秋日和』、『彼岸花』、

そしてその最後を締めくるのがこの『秋刀魚の味』である。

最後の最後まで、いわゆる小津調は色あせることなく締めくくられ、

いつものように、家族の話がメインで、娘の結婚で幕が降りる。

あたかも決まり事であるかのように、父と娘の別離までが物語として描かれはするが、

とくに事件らしい事件はどこにもない。

この辺りは初期の傑作『晩春』からもなにも変わってはいない。

単に家族というものが描かれはするが、

小津が好むスタイルでは、およそ昭和の時代の日本風景が

じつに優雅に定番のように程よく横たわっている。

ただ、小津映画を見ていると、

日本人としてのアイデンティティが強くあるかのような錯覚を植え付けられはするが

そのスタイルがあまりにスタイリッシュであり、

毎回きっちり型にはまったように淡々とながれてゆくものだから、

はたしてこれが日本人が戦後高度成長期を経て、背負ってきたリアルな人生観だとは

あまり思えないような気にもなってくる。

どこにもありそうでいて、じつはどこにもない世界のような気もしてくる。

要するに、リアリズムとは違う映画作家としての様式美がそこにはあるからだろう。

いわば、小津調と呼ばれる数々の特徴。

タイトルロールのドンゴロス調、ローアングル、空ショット、構図の妙、

美しくも抑揚の少ない言葉遣い、小料理屋、同名、そして反復の美学。

あくまでも小津安二郎の独自の世界観がいつもそこに繰り返されるのを見る。

そんな『秋刀魚の味』は、見方を変えればほんのり苦い。

そしてそれこそが、小津が教えてくれた、人生の味そのものなのだ。

娘を嫁がせて、式服のまま

守るも攻むるも鋼鐵の〜と軍艦マーチを口ずさみながら

ひとりちゃぶ台でこっくりこっくり船を漕ぐ父親。

そこからの空ショット、階段、そして娘のいない部屋へ

最後はやかんからコップに水を入れゴクリ。

うなだれた姿の哀愁で映画は終わる。

失ったものと、まだ手元にあるものと、

そして、これから失うであろうものすべてを、

静かに愛おしむことができる余韻が広がっている。

北鎌倉、円覚寺にある小津安二郎の墓には、

たった一文字、「無」という墓碑刻まれているのをご存知だろうか?

小津を偲ぶ映画好き、映画関係者も多いのだろう、

そこには今も絶えることなく、訪れた人々が小さな酒瓶を手向けるという。

盃を傾け、人生を静かに味わい尽くした男の、

ささやかで、温かい名残りがそこにはある。

小津が遺した「無」とは、なんだったのだろう?

それは単なる空白ではない。

無限の「無」、そして余韻が広がる「無」なのだ。

埋めることを前提としない無。

それは、無駄なものを極限まで削ぎ落とした末に、

なお漂う、かぎりなく無に近いなにかであり、

つまり、人間の哀しみ、よろこびといった

過ぎ去ったものへのひそかな手向けだったのかもしれない。

そう思う時、人生の豊かさをじんわり感じることができるのかもしれない。

ちなみに英題が『An Autumn Afternoon』

そのまま訳せばなんの捻りもない「ある秋の午後」というわけだが、

それだとやはり、この映画の味がいまいち伝わらないなあと思う。

つくづく、タイトルのもつ味わいは深いなと思った。

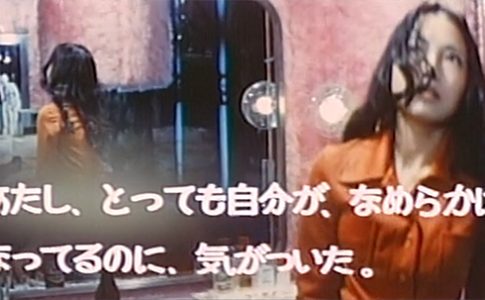

Yukihiro Takahashi and Steve Jansen:STAY CLOSE

小津が好きだったYMOの高橋幸宏と元ジャパンのスティーブ・ジャンセンのコラボ「STAYCLOSE」のPVは、まさに小津へのオマージュだ。二人がまるで兄弟のように、そして男の友情を噛み締め合う味のあるドラマが哀愁を誘う。幸宏のセンス、日本人以上に日本人らしい情を理解する英国人スティーブ。今見てもいいコンビだ。ほんと、いい時代だったなと思いを噛み締める大好きな曲。

お久しぶりです。

もう覚えているかわかりませんが、

20代の頃に大田区の某仕事先で出会った者です。

去年からこのサイトを知っていましたが

昔と変わらない感じでうれしくなりました。

今は“秋日和”が観たことのある小津の作品で一番好きです。

またコメントします。

えっ? ひょっとして、あのクマちゃん?

ありがとう!

覚えてますよ。嬉しいですねー。

秋日和もいいですね。

クマちゃんとはよく映画の話をしましたね。

元気ですか? 良かったらメールください。

覚えてくれていて良かったw

なんとか元気に生きています

芸術や映画について

たくさん教えてもらいましたね

それが糧になって

今でも評価するときの判断基準に

なっています

正直、最近映画はあまり観てないですが

中川信夫の “怪談 蛇女” “地獄”

これはかなり好き

大島渚の “儀式”

さっぱりわからん?

CONTACTが使えないようなので

コメントしました

クマちゃんが元気でなによりです。

あの頃は、毎日が楽しかったですね。

でも時代はものすごく変わったね。

当時、まだ銀座の「並木座」もあったもんね?

ぼくはそこで日本映画の良さを知った。

今はストリーミング全盛だし

家でも気軽に映画は楽しめるけど

やっぱし、映画館はいいですね。

記憶ではよく成瀬巳喜男がいいね、

なんていってたっけ。

小津もしかり。

いま、小津映画のなかの役者たちの年頃に近づいて

ようやく映画の味が分かり始めたのかもしれないと思います。