音楽の傘の下にもぐりこんだ悪魔と革命の詩

1968年、パリは燃え、学生たちは石を投げ、

体制への懐疑が世界を包んでいた。

ジャン=リュック・ゴダールはそんな五月革命の気運にのって

トリュフォーやルイ・マルらとカンヌ国際映画祭を中止へと追い込んだ。

そして、ロンドンのローリング・ストーンズのレコーディング風景を

手持ちカメラの長回しでもって映画に取り込んだ。

ミック以下、若きストーンズの面々の貴重なレコーディング風景が

はっきり映りこんでいる。

だが、音楽を期待しようものなら、じつに退屈にもみえる。

高揚なんかしやしない。

ブライアン・ジョーンズが未だバンドにいて、

その貴重な姿があるからといって、だまされはしないのだ。

音楽好きはむろん、ストーンズ好きにしても、

そう簡単にだまされはしないと思う。

それは音楽ドキュメンタリーという形式を

大きく裏切る「革命の映画」として意図されているからに他ならない。

映画の悪意、ではなく、ゴダールの悪意が

きな臭い政治の季節に、音楽という傘の下で

悪魔のささやきを聞かせようというのである。

その名も『ワン・プラス・ワン(One Plus One)』。

だが後に、プロデューサーの意向で

『Sympathy for the Devil』という

よりキャッチーな名で流通した。

そのタイトル変更をめぐっては、ゴダールは怒り、

上映会場では暴力沙汰まで起こしたというのだ。

この映画は、音楽と政治、芸術と暴力、映像と沈黙のあいだに漂う緊張を、

一つの公式ではなく、解けない等式として提出することになる。

『ワン・プラス・ワン』は、ロンドンのオリンピック・スタジオにおける

《Sympathy for the Devil》の制作過程と、

政治的寓話を散りばめた、幾つかの映像断片とで構成されている。

森の中でのナチス風制服を纏った若者たちによるマルクス主義文献の朗読、

黒人ゲリラたちのポルノ書店への襲撃、

車中インタビューで「NO」を繰り返す男たち。

あいかわらず、きな臭い。

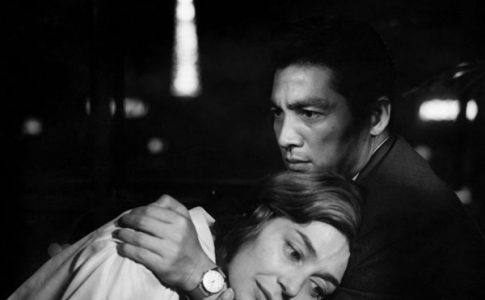

政治的な質問責めにあっているのはアンヌ・ヴィアゼムスキー。

彼女はアンナ・カリーナのあと、ゴダールのミューズに収まったばかりである。

それらは、音楽シーンの進行と交差しながら、

解釈を拒絶するようにただ並列されるところに、ゴダールらしさが滲む。

ここに物語などない。

必要ないのだ。

あるのは断片の累積であり、意味を剥奪された象徴たちのカオティックな集合だ。

音楽と革命が並置されることにより、互いの”形式”が浮き彫りになる。

録音中の《Sympathy for the Devil》が、

当初アコースティックなバラード調だったものが、

コンガやベース、ギター、掛け声”Woo-Woo”を加えられることで、

悪魔的な祝祭音楽へと変貌していく様子が収まっているが、

そのプロセスに、革命の即興性と構築性のメタファーが聞こえてくる。

ミック・ジャガーは、後にこの変化をこう語っている。

「曲は変化していくものだ。そして『Sympathy…』はのっけから何か違う形に変わっていって、最後には本当にわくわくするものになった」のだと。

その一方、キース・リチャーズはこの映画について、

曲の変貌を捉えていた点を評価したが、

「この映画がそれ以外は『全くのクソ』だと思っていた」と語っている。

曲の変貌には敬意を表しつつも、

ゴダール的な政治演出には冷淡だったのだ。

当然だろう。

ゴダール自身は、この映画の改変に対して怒りを隠さなかったが

そもそも、ゴダールに音楽愛、ストーンズへの敬意があったとは思えない。

完成版の《Sympathy for the Devil》が挿入され、

タイトルも商業的に変更されたことについて、

「私のバージョンでは最後に音楽は完成しない。海辺で終わる。それが終わりだ」と語っている。

言葉は悪いが、ゴダールはストーンズを利用したのだ。

ここに浮かび上がるのは、「未完」への意志である。

『ワン・プラス・ワン』というタイトルは、音楽(1)と政治(1)を足して

「2」ではなく、「1」にとどめる試み、すなわち、形式と形式が融解し、

未定義なまま共犯的に共存する場を示している。

これは加算の否定であり、合成の詩学であり、

また革命という営為そのものへの懐疑と期待にも映る。

実際、この映画は革命を讃えるのでも糾弾するのでもない。

むしろ、「革命とは何か」を反復的に問い直す、

メディアそのものとして機能する。

映画がその場で意味を定義せず、観客の内部で意味が生成されていく構造。

それこそがゴダール的な政治性であり、

映像におけるアジテーションの形なのだ。

この問いかけは、現代においても驚くほど生々しい。

あらゆる表現が市場に組み込まれ、意味が加速的に消費される今、

『ワン・プラス・ワン』のような「未完であることを選ぶ作品」は、

むしろ倫理的な態度として尊くすら思える。

そこには、完成品よりもプロセスを、

明確なメッセージよりも生成される思考を、

祝祭よりも沈黙を選ぶ作家の決意が見え隠れする。

悪魔の声を追いかけ、革命の耳を澄ませる。

だがそのどちらも、観客に届く前にどこかで逸れていく。

それでも私たちは、画面の奥で重ねられる音、繰り返される否定の中に、

ひそやかな問いかけを聴き取る。

『ワン・プラス・ワン』とは、意味を重ねるのではなく、

意味と意味のあいだに生まれる”裂け目”の時間を刻印した映画である。

そこから風が吹く。

火花が散る。

そして、その音楽と政治の隙間に、

すでに半世紀以上も経過しているというのに、

われわれは、今もなお表題を変えて立たされていることに気付かされるのだ。

The Rolling Stones – Sympathy For The Devil

ミックが書いた詞で、一人称によって語られる「どうか悪魔に、少しの同情を」と歌われるこの曲は、ストーンズが1968年に発表したアルバム『Beggars Banquet』のオープニング・トラックである。ミハイル・ブルガーコフの小説『巨匠とマルガリータ』からの影響が色濃いとされている。特に『巨匠とマルガリータ』では、サタンが人間の世界に降り立ち、歴史と宗教を茶化しながら旅するという筋立てが、明らかに本曲の「語り手」と重なってくる。語り手ルシファー。だがそれは角のある怪物ではない。歴史に精通し、富と趣味を備えた紳士的な“悪”である。キリストの処刑、ロマノフ家の粛清、戦争、暗殺……悪魔はすべてを見ていたと語る。そして問う、「ケネディを殺したのは誰か? 君と僕だ」と。世界が動揺に包まれていた年、まさに時代が悪魔の顔をしていたとも言える瞬間がここに忍び込んでいるのだ。

この曲の革新性は、悪を外に置かず、聴く者の内側に忍び込ませる構造にある。ラテンのリズムと“Woo-Woo”コーラスが祝祭と堕落の混在を煽り、悪魔的グルーヴが静かに、だが確実に世界を魅了する。この歌は、世界の欺瞞に対する反逆ではなく、共犯を受け入れよという囁きなのだろうか?

コメントを残す