もう鏡はのぞけない

この世に自分に似た人間が少なくとも3人はいるといわれるが、

それが生き別れの双子の片割れともなると、

いったいどんな感慨になるのだろうか?

見当もつかない。

かくも不思議で興味深いことがあろうか、と僕個人は考えるが

とくにおかしなことでもないだろう。

昔から、双子の存在はといえば

古今東西、迷信が流布するほど忌み恐れられてきたのも事実だが、

映画史のなかでも繰り返し現れては、

観客の「自己とは何か?」という問いをかき乱してきた。

デヴィッド・クローネンバーグによる『戦慄の絆』をはじめ

そこに黒沢清『ドッペルゲンガー』にベルトルッチの『ベルトルッチの分身』

キエシロフスキ『ふたりのベロニカ』、ベルイマンの『ペルソナ』など、

ドッペルゲンガーなる存在をもふくめ、

想像を掻き立て、そこから映像の迷宮へと導く試みがなされてきた。

まさに、そそられるモティーフのひとつであることはいうまでもない。

江戸川乱歩の短編「双生児」は

〜ある死刑囚が教誨師にうちあけた話〜、とあるように、

死刑囚である語り手の“私”の告白が

ある種、後戻りのできない自己の牢獄としての種明かしに従事し

まさに、乱歩の真髄である語ることを通して死に臨む。

そんな告白に読者が迷宮へと導かれる文学性に終始している。

その一方で、サスペンス、ホラー、幻想譚の境界を曖昧にしながら、

「自己と他者」「理性と本能」「愛と憎しみ」といった

二項対立を映像と物語の両面からえぐり出す、

異様にして耽美な作品が、改めて再構築されたのが

塚本晋也の映画『双生児 -GEMINI-』である。

その退廃的色彩の中に、ひときわ際立って放たれるのは、

主演・本木雅弘の、やはり圧倒的な存在感だろう。

ひとり二役、容貌は瓜二つでありながらも

今や境遇が対極にある双子、雪雄と捨吉を見事に演じている。

ひとりの身体に収められたドラマをふたつの人格が共有する、

この視覚的錯覚をともなって、

物語は謎をもち、不穏な展開へと進んでゆくのだが、

その分裂ドラマは、この作品が描く「人間とは何か?」

という根源的問いにも直結しているのがみえてくる。

その間に立つ女りんを演じているのがりょう。

ともに、引眉のいでたちで、よりミステリアスな装飾が施され

キャラクターを多面的に掘り下げているのが印象的だ。

乱歩の原作では、推理小説的構造を備えつつも、

語り主体が醸す道徳の欠如した悪そのものを

人間的に咀嚼しなおすことに重きがあったのを比べれば、

その差は明確である。

小説では、人間だれしもが陥る「罪と罰」の意識、その歪みを描いている。

いわば、「双子」というモチーフを利用しただけの主人公は

ひとりの犯罪者的視点からしか語ってはいない。

やがて、その視点に重大な欠陥があると気づくときにはすでに遅く、

物語そのものの構造が、あっけなくタイトルを無化し成立している。

乱歩はこの倒錯のよろめく様を、「告白」として仕掛けたのだった。

よって、双子の弟が近親憎悪の念から兄を殺し、

しだいに悪を開眼させ、

太もものホクロぐらいしか違いの見分けられないはずの、

瓜生二つのもうひとりの人間になりすまして、悪事に手を染めた犯罪者として、

双子の指紋をめぐる思わぬ盲点を利用したところ、

逆に、自らその罠にハマる人間の愚かさを浮き彫りにしている。

一方、塚本の『双生児』では、

原作以上に双子であることの意味が物語の核となっている。

「語りの倒錯」が、そのままビジュアルの倒錯へと転化されているのだ。

視点を限定するのではなく、映像そのものを歪ませることで、

あらゆる対立項があいまいになるような世界観を作り出してゆく。

カメラのアングル、色彩、編集のテンポ、そして表情、

それらはすべて、観る者の理性を撹乱し、雪雄と捨吉、

どちらにより“肩入れすべきか”という情自体を無効にしてしまうだろう。

まさに、この世に同じ人間が二人といない現実を弄ぶ、

そんな映像のマジックに酔わされるのだ。

雪雄は医師であり、近代的な自我の象徴だ。

文明の側に立ち、倫理をもちつつも階級社会の狭間で欺瞞を抱える。

それゆえに、弟である捨吉の貧民窟への無意識の蔑視がある。

彼の秩序は、裏を返せば権力そのものであり、

モラルの正当化などでは決してない。

その父親は、家父長制的で差別的な支配構造を体現している男で、

生まれた子供の足に醜いアザがあることで、

捨ててしまうことを良しとしたのだ。

その血をめぐって、後天的に芽生える感情が

一見対立構造として浮かび上がることになる。

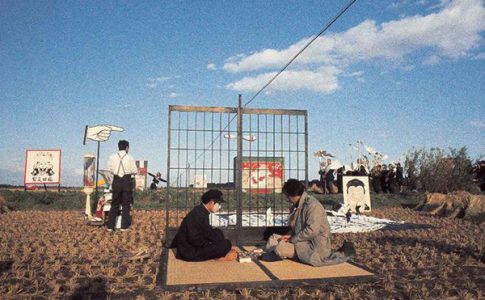

捨吉は、都市のスラム(貧民窟)に生き、

野生に近い存在として育てられるが

捨てられ惨めな生い立ちの境遇を呪うしかなく、

彼は獣のように破壊的な人間にならざるをえなかった犠牲者だが、

彼にあって許されたのは、その憎むべき対象が目の前に存在したことのみだ。

その破壊性が、実は社会の歪みに対する“報復”として

もうひとりの自分へと向かったのである。

ふたりはただの「善と悪」の対比ではなく、

どちらか一方に肩入れできないまま、

観客は両者の間で揺さぶられることになる。

その揺れ幅こそが、映画の主眼に据えられている。

その間に、りんという女が立ちはだかり、

二人に倫理的な問いを投げかける。

境遇ゆえか、それとも内的なモラルの問題か?

そこに雪雄と捨吉との真逆のベクトルによるトラウマがしのぎを削る。

ここで、タイトルにも注目したい。

『双生児 -GEMINI-』──ここで使われている「GEMINI(ジェミニ)」とは、

ただの「双子(twin)」の意ではない。

ギリシア神話のカストルとポルックスに由来する「ジェミニ」は、

同じ母を持ちながら異なる父を持つ、すなわち一方は死すべき人間、

もう一方は不死の神という、異なる本質を持った双子である。

瓜二つの顔を持ちながら、決して交わることのない魂。

それは雪雄と捨吉の関係にそのまま重ねられるだろう。

「TWIN」が生物学的・物理的な同一性を示すのに対し、

「GEMINI」は神話的・観念的な対立と運命性を帯びる言葉だ。

つまり、この映画は、単なる“そっくりな兄弟”の物語ではなく、

「同じであるがゆえに分断を余儀なくされてしまった宿命」が

ひとつの神話をトリックのように暴く物語として受け止められるだろう。

塚本晋也は、乱歩の「語りの迷宮」を、

映像という神殿の中に再構築した。

肉体が語り、色彩が狂い、皮膚の記憶が語りだす。

乱歩が「人間性の内部崩壊」を罪という意識から描いたとすれば、

塚本は「外面の侵蝕を宿しながらの相似性」を可視化したにすぎない。

そしてこの物語は、双子の対決というよりも、

最終的には「一つの人格の崩壊と再構成」へと移っていく。

雪雄と捨吉という二つの時間軸を利用し、

身振りや声のトーン、まなざしの微細な変化で見せながら、

いちどは捨吉に乗っ取られた雪雄が、再び捨吉を取り込み直し

彼自身が「どちらでもない何か」に変容していくことで再生する。

つまり、ふたりは「別人」ではなく、

まさに「分裂した自己」の二面として

最終的にはひとつの肉体に還元されるのである。

本木雅弘の演技は、この過程を見事に体現している。

それは乱歩的語りの「歪み」の浄化であり、

ポストモダン的アイデンティティの流動性へと連なる

新たな視線といえるだろう。

それはかくも恐ろしくも美しい、人格のカニバリズムである。

それが雪雄を捨吉の境遇、

あの貧民窟へと向かわせるかようなエンディングへと昇華されている。

『双生児 -GEMINI-』は、乱歩の文学的倒錯を、

映像の言語として継承しつつも、

より神話的・肉体的・視覚的な地平へと開いてみせたという意味では

文学と映画の不毛な争いすらも凌駕している。

双子というモチーフに潜む永遠の問い。

すなわち「私は本当に私なのか?」という不安。

それを、塚本は“語る”のではなく、

視覚表現として見せ、対比することによって私たちに突きつけたのだ。

結論として、この場合、双子は二人ではなくひとりである。

そして、そのひとりの中にこそ、

世界のすべての対立が内包されていることを

まざまざと露呈する映画なのだ。

その点では、これをして、すでに乱歩の映画化、という枠組みは超えて

新たなベクトルに置き換わった作品だといえるだろう。

HIROSHI FUJIAWARA & SHINICHI OSAWA feat. Crystal Kay- LOST CHILD

この「LOST CHILD」という曲は、映画『サトラレ』(映画に関しては未見で、内容もよくわかってはいない)主題歌として、藤原ヒロシ+大沢伸一のコラボで、作曲され、まだ10代だったクリスタル・ケイが歌って、その知名度を上げた曲として知られている。もちろん、塚本晋也の『双生児』とはなんの関係もなければ、映画の雰囲気としても全くベクトルが違っている。「LOST CHILD」というキーワードで、無理くりに結びつけただけの選曲であるが、もし、この曲が『双生児』に流れていたら、思わず涙をこぼしたかもしれない、そんな情感が静かに漂ってくる。とにもかくにも、藤原ヒロシ+大沢伸一というこの黄金コンビによる極上のメロウ・バラードは、透明なクリスタル・ケイの歌声をともなって、実に美しい曲に仕上がっている。こういう曲をツボを押さえた曲、というのだろうか? オーケストラバージョン、ダブバージョンもあるが、藤原ヒロシ+大沢伸一のコラボとしてみると、このオリジナルバージョンに一番そのらしさが漂っている。

コメントを残す