超克の森で

閉館間際、たどり着いた美術館には、人もまばらで

まるで時間が呼吸をやめたかのような静寂が漂っていた。

そこに、彫刻という名の沈黙が石のように転がっていた。

だがその沈黙こそは、あらゆる言葉より雄弁に思えた。

これぞ超克の森。

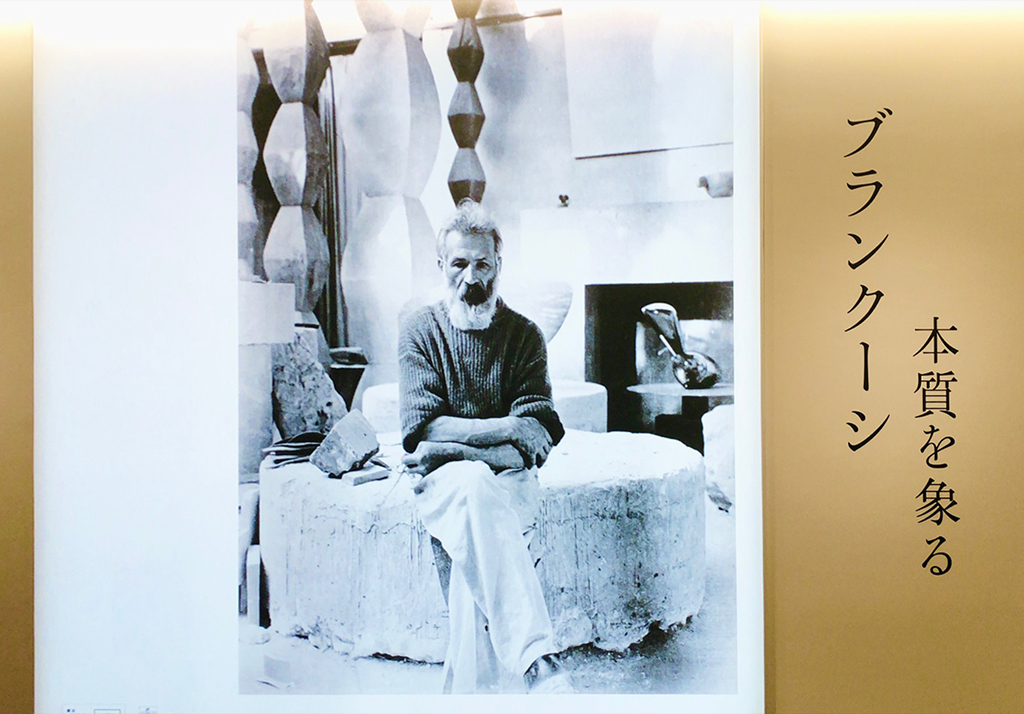

アーティゾン美術館での「ブランクーシ 本質を象る」展は、

20世紀彫刻の夜明けを告げたコンスタンティン・ブランクーシへの、

形而上の詩にして、肉体から解き放たれた彫刻世界の核心へと

観る者を静かに誘う一つの契機と言えるひとときだった。

なにぶん、日本の美術館で初となるブランクーシ展であり

自分にとっても、ブランクーシの作品に

直に触れる初めての体験だったこともあり、

1907年に制作された、石の直彫り作品から石膏で作られた代表作《接吻》から、

抽象化の局地を代表する《空間の鳥》まで、

初期から円熟の1920年代の作品までが集結する

貴重な展示を見ることができた。

1876年、ルーマニアの片田舎に生まれたブランクーシは

西欧文化の洗礼をどっぷり浴びるために地元で彫刻を学び、

まずは木工職人としての原初的な経験を携え、芸術の都パリへと渡った。

オーギュスト・ロダンに評価され、

ロダン工房に下彫り工として招かれるも、数ヶ月で去ることになる。

その理由としての言葉が残っている:

「偉大な木の下では、何も育たない」

激情と動勢、肉体の震えを石に刻みつけた男ロダンは

まさに具象彫刻の巨人ではあったが

その表現力の呪縛から逃れることが、

まずはブランクーシにとっての最初の出発点となった。

そうしてロダン以降の彫刻に革命をもたらすまでのアーティストへと歩き出す。

彼は、彫刻を「何かの形」ではなく、「ものの本質」へ近づけるために、

形を削り、意味を削ぎ、最後に残ったものだけを見せた。

それはもはや具象の断片ではなく、

概念の実体化=詩の結晶というべき作業である。

今回の展示では、《眠れるミューズ》《魚》《接吻》《無限柱》など、

ブランクーシの代表作が各素材によるヴァリアントや習作とともに

配置されていた。

だが、これらの彫刻は決して作品として孤立しているのではなく、

空間との共振を通じて、その存在感を強く放っていたと言える。

とりわけ、光を飲み込むようなブロンズの曲面に映る観客自身の姿が、

おぼろげながら、作品と鑑賞者を分かつ境界を溶かす。

形を見ることは、同時に自己の内面と対峙することでもあるのだ。

ブランクーシはこう語っている:

私の彫刻は、目に見えるものを模倣しているのではない。目に見えないものの本質を象ろうとしているのだ。

展示は、ブランクーシが晩年まで活動した

パリ14区のインパス・ルンス通りのアトリエを再構成した空間であり、

同時に「彫刻が生まれる思想の装置」でもある。

なにぶん、ブランクーシのアトリエが、

壁、作業服、愛犬までも、“何もかもが白かったという事実に基づき、

白を基調に再構成されていたという演出が

単なる空間の模写ではなく、彫刻が生まれた「沈黙の子宮」の再現をも意味する。

すべてが白に統一され、色彩を排除することで、

作品の輪郭と光との関係がシンプルに際立っていくのだ。

ここにブランクーシの意図が明確に浮かび上がってくる。

そこでは、作品だけでなく、台座やその配置までもが

ブランクーシの思考の一部として機能していたのがわかる。

彫刻とは単なるモノではなく、空間と時間を呼吸する在り方なのだと

改めて、教えられた気分だった。

そして、アトリエとは、彼にとっての宇宙であり、

作品群はその中に浮遊する天体のようでもあった。

展示の締め括りとして登場する《空間の鳥》は、

まさにブランクーシ芸術の頂点をなす格好のモチーフだった。

金属の滑らかな流線は、現実の鳥の姿を持たないし羽も嘴もない。

それは、飛翔という概念の抽象化ともいうべく

もしくは「魂の軌道」の視覚化ともいってもいいだろう。

彼は、鳥に神話的な意味を見出していたのだ。

ルーマニアの民間伝承における「魂を運ぶ鳥」、

あるいは天上と地上を往復する媒介者としての鳥。

そして、ブランクーシはそれを、現代という神話なき時代における

「祈りの形」として再構築してみせたのだ。

ブランクーシは「鳥」それ自体に惹かれていたわけではないだろう。

彼が求めていたのは、神話に登場するような抽象的存在としての鳥、

つまり「魂を運ぶ媒介者」としての飛翔を託せる象徴だったのだ。

また、同時代に発展しつつあった航空機にも関心を寄せていたという。

流線型、空気力学、速度と軽やかさ、

それらは、ブランクーシの彫刻における未来的ヴィジョンと共鳴している。

しかし、彼が本当に目指していたのは、物理的飛翔ではなく

精神の飛翔だったはずだ。

その証拠に、《空間の鳥》は空に向かって昇っているのではなく、

空間そのものと同化しようとしているように見える。

ブランクーシにとって、彫刻とは魂の音叉であり、祈りの形式であった。

そこに刻まれたものは、感情ではなく、感情の向こうにある気配の表出だ。

彼の作品は、何かを語るのではなく、常に何かを気づかせる。

そこはモジリアーニのポートレートの人物の目と同じく、

描き込まれないがゆえの奥行きに共通する。

それは、観る者を形の前に立ち尽くさせ、自らの「内なる空白」をも感じさせる。

そして、その空白に、ふと、静かに、何かが舞い降りてくる、

まさに鳥の羽のような軽やかさを持って。

「飛ぶとは、思うこと。 思うとは、彫ること。 彫るとは、存在の芯に触れること。」

ブランクーシの彫刻を前にしたとき、そんな内なる声が聞こえてくる気がする。

彼の作品は多くを語らない。

が、“のようなもの”を示唆してくる。

つまり、語る以前の言葉たちが、そこに静かに佇んでいるのである。

今回の展覧会は、その言葉たちに出会うための小さな旅でもあった。

ちなみに、《空間の鳥》があまりに究極のフォルムだったが故に

アメリカに作品発送の際には、税関で、美術作品として認識されず

工業製品だとして関税までかけられ

裁判にまで発展したという有名な話が残っているぐらいだ。

要するに、鳥という具体的なものからかけ離れ、

軌道や鳥が飛ぶ、というものの浮遊感が具象化された

眩しいブロンズであったということだ。

つまりは、ブランクーシの彫刻が、当時いかに革新的であったか

というエピソードにほかならないのである。

ブランクーシは生前、フランスでは一度も個展を開かなかった人である。

いや、開けなかった、というべきか?

その芸術が真に評価されたのは、皮肉にも海を越えたアメリカにおいてだった。

とりわけ、媒介者マルセル・デュシャンの存在は決定的である。

ニューヨークでは、そのブランクーシの作品を売買することで

生活していた時期もあったのがデュシャンであり、

《泉》で既存の価値を転覆させたこの20世紀のトリックスターの後ろ盾は、

ブランクーシの彫刻が、物質における概念の純化として、

もっとも近しい精神の同伴者であったのだと改めてふたりを結びつけるだろう。

そんなデュシャンの友人でもあったマン・レイからは写真術を学び

アトリエに暗室まで作ったブランクーシは、写真も多く残している。

展覧会にも登場するイサム・ノグチは、

ブランクーシのアトリエで助手を務めた経験を持つが、

その後のノグチ作品に見られる有機的抽象、石と空間の詩的対話の感覚は、

まさにブランクーシの遺伝子といえるだろう。

そしてブランクーシは、アメリカにおいて先進的なアメリカ彫刻の源流となった。

その旅路の終点に、金属の鳥が空間を切り裂いて光のなかへ飛び去っていく。

我々が見送ったのは、鳥ではない。

祈りのかたちをした、ひとつの思考、そしてその代弁者だ。

今なお、ブランクーシの彫刻は明晰な精神性を維持しながら

今日のミニマル・アートやコンセプチュアル・アートにまで、深く浸透し、

静かに爪痕を残してきた、20世紀の偉大な彫刻家の奇跡そのものなのだ。

Mildly Skeeming:SOFT VERDICT

直接、ブランクーシとはなんの関係もない音楽家、ベルギーの作曲家ウィム・メルテンの、1982年SOFT VERDICT名義での、ミニマルかつ叙情的なエッセンスを湛えたクレプスキュールレーベルからリリースされたアルバム『Vergessen』から、「Mildly Skeeming」を贈ろう。当時、僕はけっこうこういうミニマルな音にハマっていた。『Vergessen』はレコードをもっていたし、好きでよく聞いていた。いまほどにエレクトロニカサウンドも充実していなくて、どちらかというと、こういう室内楽風のミニマリズムに、叙情を感じていたものだ。今聞くと、ブランクーシの抽象的彫刻に通じる音の息遣いが、確かにここにはあるように思える。

コメントを残す