さらばノワールの騎士よ

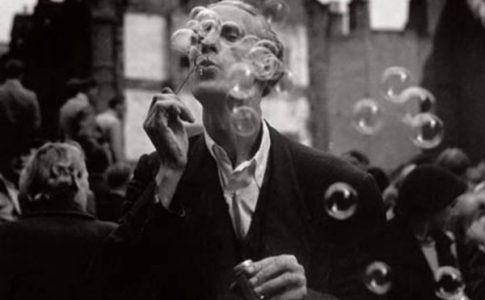

フレンチ版フィルムノワールの巨匠。

あるいはレジスタンスへのこだわりの騎士。

ジャン=ピエール・メルヴィルという映画作家への思いは、

ざっとそんな風に認識してはいるのだが、

その簡潔で、ミニマムな映画スタイルは

よくブレッソンとも比較されるわけだが、やはりちょっと違う。

いや、かなり違うように思う。

最初に、僕自身のメルヴィルとの出会いはといえば

コクトー好きの人間にとっては、すでに『恐るべき子供たち』の監督として

その名を認識していたし、数少ない鑑賞チャンスを狙って映画体験を重ねたが、

そのメルヴィルを強く意識したのは、ゴダールの『勝手にしやがれ』の中で

ジーン・セバークのインタヴューを受ける有名作家パルベレスコを演じたこと。

あれが事の始まりだったように思う。

ヌーヴェル・ヴァーグへの影響を鑑みれば

その名を強く意識せざるを得ないという流れがあったのだ。

コクトー、ゴダール、メルヴィルときて、フィルム・ノワール好きにとって、

この遺作『リスボン特急』は、少々もどかしい思いがするといわざるをえない。

もう少し、手を加えれば、うまく演出を施せば、

十二分に傑作たりうる域に達する映画として、限りない賛辞の中で、

名匠メルヴィルを弔えたであろう、という思いがあるからだ。

傑作『サムライ』を覆う渋いブルーを彷彿とさせるかのように

この『リスボン特急』のオープニングの銀行襲撃の際にも

このメルヴィルブルーのただならぬ気配に、

遺作にして傑作へと導びかれるのか、と期待に胸を膨らませるも、

残念ながら、この映画にはそれまでのメルヴィルらしいキレが不足していることで

次第にトーンダウンしてゆく。

ある種の失望を覚えながらも、こうして追悼の意を示すが如く手も

いささか諦観の思いから綴っている。

遺作としての名残惜しさはあるものの、

悲しいかな、メルヴィルの代表作としては役不足である。

全体を通じて漂うのは「自己模倣」の影である。

フェドラ帽、トレンチコート、無口な男たち、低彩度の映像、そして沈黙、

それらはすでに『サムライ』や『仁義』で完成の域にあった表現様式であり、

『リスボン特急』においては、新たな進化ではなく、単なる繰り返しとして現れる。

まるでメルヴィルが自らの世界を、もはや新たに語る言葉を失ったまま、

機械的に再構成したような印象すら受ける。

享年五十五歳はあまりに早すぎるが

まだまだ余力はあったように思われるだけに、余計に惜しい思いがした。

とはいうものの、メルヴィル=ドロンの三部作のトリを飾るという作品であり、

そのドロンがカトリーヌ・ドヌーブとの、夢の美男美女スターの取り合わせに胸が躍る、

という人も少なからずいたようだし

定番のフィルムノワールの雰囲気を漂わせながら、

警察と窃盗団の友情物語が綴られてゆく作品に、

心からフィルムノワール職人メルヴィルをしかとこの目で見届けるしかない。

原題『LE FLIC』とは刑事、言うなれば“デカ”の意であり、

邦題のタイトル『リスボン特急』は、単に途中パリ発リスボン行きの列車の中で

麻薬強奪のシーンで使われるのみ。

そこからの強引なタイトル設定には少々無理がある。

だが、そんなことはこの際どうでもいいだろう。

デカと悪党のリーダーどちらをとるか、という選択権があったにもかかわらず

悪役は飽きたと、ドロン自身が今回その警察署長を選んだというのだから、

当人にもそれなりの思いあって臨んだはずだし

この映画の絶対的な過不足感は、

キャラクターの構造的な弱さ、ひとえに

このエドゥアール・コール警部と悪党たちとの間の関係性の描き方の甘さだといえる。

よって、その間の物語を描き出すのに効果的なシーンが見られない。

『サムライ』のジェフ・コステロのように、

死と隣り合わせの孤独を生きる“存在の詩”がクールに謳われるでもなく、

『仁義』のように、犯罪計画の周到さと裏切りの応酬が交錯するでもない。

そこで見るものが想像力で補うには少々無理があるというところか。

途中、リスボン行きの列車にヘリコプターを使って

麻薬を強奪するシーンがあるが、

ズブの素人があんなに巧みにヘリを操作できるとも思えず、

おそらく、コールマンとシモン一派は戦後レジスタンスの仲間

あるいは、兵役における同胞ではなかったかとは想像できなくもない。

そのシーンは、当然、ヘリから列車に乗り込むという、

通常ならスタントマンを要するほどのハードなシーンが用意されているが、

ミニチュアを使った擬似撮影のスタイルで撮られているのだから

様式美としての徹底というよりも、

安易な演出として映る危うさをのぞかせる。

それを差し引いても、メルヴィルらしいキレが感じられないのは、

先にも述べたところ。

途中、タバコを咥えたドロンがバーで見せるジャズピアノの演奏をはじめ

相変わらず、ドロン自身のたたずまいは格好いいのだが、

どうにもこうにも、『サムライ』や『仁義』の出来には及ばない。

カトリーヌ・ドヌーブにしたところで、

ナース姿には少しはそそれられるものはあるが、

当時、マストロヤン二との間にもうけた子供を懐胎中で、

そんな無理はさせてはいない。

要するに、言葉は悪いが客寄せパンダ的な扱いだ。

美男美女が出ているからといって

必ずしも映画が成功するとは限らないそんな映画だ。

『リスボン特急』は、確かに『サムライ』や『仁義』のような完成度はない。

だがそれは、「完全」ではないからこそ、

逆説的にに“死”の匂いが立ち上がるフィルムだといえるのかもしれない。

墓碑銘は美しく整えられはするだろうが、そこに刻まれた名が風化することもまた、

映画という芸術の避けられぬ宿命というべきか。

ギャング同士の友愛にスポットライトを当てて

ジャン=ポール・ベルモンドの抜擢で友情と裏切りを

丁寧かつスリリングに描ききった『いぬ』や、

ドロンとブロンソンが共演した

セバスチャン・シャブリゾの書いたジャン・エルマンの

『さらば友よ』あたりの渋い男同士の友情譚のようなテイストにシフトしていたら

もっと見所のある良い映画になったかもしれないのだ。

返す返すも残念ではあるものの、

とはいえ、あらためて偉大な作家の早すぎる幕切れへの弔いをもって

この辺でやめておくことにする。

Last Train Home (Live)

人生は旅のようなものであり、たかだか55歳程度で、映画史を駆け抜けたメルヴィルのノワール美学とダンディズム。それを言葉にする方が野暮なんだけれど、こうして、みるとまさにメルヴィルの映画は立ち止まることのない列車のように、闇から闇へと走り続けたその美学を真っ当した映画作家であり、おそらくは不完全燃焼だったはずの遺作においても、あわよくば、自作でその無念を晴したかったに違いない。メルヴィルの夢を載せた『リスボン特急』が、彼の偉大なフィルモグラフィを損なうほどの駄作といいたいわけでもない。ここで、映画の雰囲気ともまったく何の関係もない曲だけど、僕の大好きなパット・メセニーの「Last Train Home」をメルヴィルへの弔いに贈っておこう。

コメントを残す