憑かれしものの哀れなる狂態を巡って

これから書いてゆく怪談話で

果たして昨今のホラーテイストに毒された層が

盛り上がるかどうかまで自信はない。

いや、むしろ、その趣きに戸惑うことになるかもしれない。

どちらかといえば、アート色が色濃く

古典落語などが好きな人向きの話である。

小林正樹による映画『怪談』は、

ラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の怪談話を

オムニバス形式で取り上げた1965年度の作品で

誰もが楽しめるようなエンターテイメントではなく

格調高き、骨董のような深みのある映画になっている。

海外では、国内以上に評価の高い作品であり、

キャストの方も、当時の豪華絢爛たる俳優陣の熱演ぶりで

当然のことながら作品に箔を付けているほど出来がいい。

その上に、作品を支えるスタッフの充実ぶりが目を引く。

カメラに宮島義勇、美術に戸田重昌、音楽には武満徹。

これはのちに大島渚の『愛の亡霊』でも再現された

日本が誇る映画版超一流のアート部隊である。

そこに、オープニングには前衛美術の粟津潔が顔を連ね

実にアヴァンギャルドな雰囲気をのっけから醸し出している。

さしずめ、海外向けの様相を呈した画風は、

カンヌ国際暎映画祭審査員特別賞を獲得していることからも

その成果は成功事例だともいえるのだろう。

さて、オムニバスとはいえ、三時間を超える大作を

そう簡単には語りきれない。

はじめに、四つの話について、個別に紹介して行こう。

まずは『黒髪』から。

一言で言えば、女の怨念がその象徴としての黒髪に乗り移って、

立身出世の前に離れて行った身勝手な男に復讐をもたらす、

と言う内容の話である。

時代は鎌倉時代あたりか。

流鏑馬のシーンが出てくるから、

その辺りではないかと推測できる。

男は三國連太郎、女は新珠三千代。

女はけして恨みつらみをもっていた訳ではないと

男の妄想の中では繰り返していたが、

やはり、一人取り残された女が白骨化して

生き絶えた過程を鑑みれば、男への思いは自ずと窺い知れよう。

ここで本当に怖いと思ったのはむしろ男の変容ぶりである。

かつての女房がすでにこの世のものではないと

知ってからの形相の変化が凄まじく、

恐ろしい容貌でおののく様の不気味さがまたいい。

そこに女の髪だけが不気味にまとわりつくのだが、

ある意味、男の自虐の念による妄想と取れなくもない話で、

その描写はまさに怪談らしい怪談ものである。

特筆すべきは、抑揚のない台詞、

あるいは寂静感ただようただならぬ気配のなかで

不気味で唐突に響く単音が効果をあげ

さら妖しさをましている感じが怪談をもりあげてゆく点だ。

単なる怖さという視点では、もっとも怖い作品と言えるかもしれない。

次に『雪女』

豪雪地帯に昔から聴き伝えられる“あれ”である。

正直なところ、雪女というものの実態がよくわからない。

この女は誰に対して、何の思いから、危害を及ぼすのか。

冷気を吹きかけられ殺された茂作にしたところで、

何かをしでかした訳ではない。

ただ吹雪の夜に身動きが取れず

小屋で足止めを食っただけのことで、

そこでなぜ雪女は人間を殺さねばならなかったのか?

そして、片方の若い仲代達矢扮する男の命だけは奪わず、

このことを誰にも言うなとだけ言って立ち去る。

しかも、数年後に突如男の前に現れ、

夫婦の契りをかわし、生活を営み、子供まで設けておいて、

それまで封印していた、あの夜のことを漏らしたからといって

突如本性を現すのだが、

子供の存在だけがかすがいだというのも

あまりにも世俗事すぎて興ざめする。

その上、男が約束を破ったとのかどで、

雪女は、また再び目の前から消えてしまうのだ・・・

あたかも都市伝説のような話であり、

あまり論理をふりかざすような話でもない。

深読みすれば、女はかつて、この氷のように凍てつく寒さの中で、

何やら口による災いごとからか、

男というものに深く裏切られでも境遇だったのかもしれない。

そうした怨念で、あらゆる男への復讐心を駆り立てられでもしたのだろうか。

この雪女を岸恵子がクールに、そして妖しく演じている。

青い照明の下に、照らし出される異境感が素晴らしいが

話として、特に心に刺さるものはない。

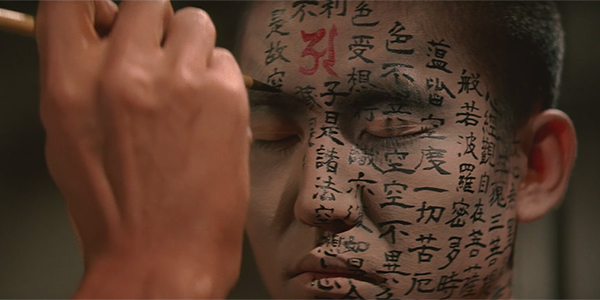

次に『耳なし芳一』

これまた、説話や昔話として昔から馴染みの話である。

普通に見れば、この話がこの映画のハイライトであろう。

壇ノ浦の合戦で破れた平家の怨念の前に

中村嘉葎雄扮する盲目の琵琶法師芳一奏でる琵琶の音色に

鎮魂の情を募らせたのだろうか。

何しろ、壇ノ浦の段は「鬼神も涙を流す」

と謳われたほどの琵琶語りの名手であったからだが、

芳一は平家の亡霊に呼び出され、

夜な夜な繰り出しては平家の墓場、

安徳帝が眠る暮石の上で、琵琶を熱演する。

しかし、相手は亡霊である。

しかも、悪霊たちである。

そうなれば、芳一の命がない、

と見て取った志村喬扮する住職が

芳一の体に経文を書き付ける。

(溝口の『雨月物語』にも同様のシーンがあった)

経文に守られた芳一を、亡霊たちは見ることができない。

まるで映像をマスク化処理したかのようなもので

いざビジュアルで再現されると何やらおかしい気もするが、

まあそこはスルーしよう。

ただ、耳だけがそのまま晒されてしまったのは、

住職の不徳の致すところで、

芳一は耳を削がれて血まみれになるが、

なんとか命には別状はなく、難を逃れる。

そして、この後日談としては、そう言うことがあったがゆえに

芳一の名声が返って高まり、遠国にまで轟き

人生が好転してしまったと言うのである。

怪我の功名とはまさにこのことか。

しかし、前半には丹念に壇ノ浦の合戦を巡っての描写に

丁寧に時間を割き、力を注いだ映像美は、

四つの話の中で最も豪華なセットに目がくらむほどである。

よって、耳を削がれた盲目の琵琶奏者の話と言うよりも

壇ノ浦の合戦をフィーチャーした

平家の無念さの無常感がじんわりと立ち上ってくると言えるかもしれない。

さて、このオムニバスのラストを飾るのが『茶碗の中』である。

率直に言うと、この話が四つの中では一番好みではある。

まさに不条理であり、寓話性があり、

なおかつ、どこか可笑しみがある。

歌舞伎役者中村翫右衛門扮する中川佐渡守の家臣である関内が

ある時、茶店で出された茶の器に、

人の顔が現れて、それを飲み干してしまうことから

妄想というか、何者かに取り憑かれてしまう。

この霊的なるものを、仲谷昇が扮しているのだが

その携える笑みが不気味というよりは少々滑稽じみている。

しかし、芝居や気配は実に静謐で

何とも言えぬ品性によって緊張感が保たれるなか、

さらに三人の狼藉者騒動で屋敷の中は蜂起する。

何でも主人が斬られた恨みを晴らさんと

関内の元に現れ、「来月16日に必ず恨みを晴らしにくる」

と予告して消える。

このものたちが果たして、生き霊なのか、

はたまた死霊なのかは定かではないが、

むしろ霊に憑かれた中村翫右衛門の錯乱っぷりの方が

不気味さを増す。

こうしてみると、怪談というのは、取り憑く霊の側というよりは

取り憑かれた側、すなわち霊的なるものに対する生身の想いの方が

何倍も恐ろしく、またそれゆえ滑稽じみて見えるという感じがしててくる。

ちなみに、この『茶碗の中』は話がここで途切れており、

そこからはこの怪談のメタフィクションとなっており、そこがまた面白い。

要するに、原稿は未完であり、そこから

版元が作家を尋ねるのだが、作家は不在で

その女房と二人して水瓶を巡って再び一芝居打つわけである。

そうして「人の魂を飲んだ者の末路」が

二人の驚きようによって示唆されるところで終る。

何とも洒落た幕切れである。

そのラストを杉村春子、中村鴈治郎といった達者な役者で〆るあたりが、

この映画の格調であろう。

最も、約半世紀以上たった今これを見せられれば

無粋なものは単なる芸達者の変幻のように映るかもしれない。

ここはあくまで趣を楽しむ怪談である。

そう、あたかも古典落語を鑑賞するような塩梅で

この名作をしかとご覧いただいて、

その情緒感を味わっていただきたい、そんな映画なのである。

くれぐれも、昨今のホラー映画を期待してみないことを

おすすめ致すところである。

コメントを残す