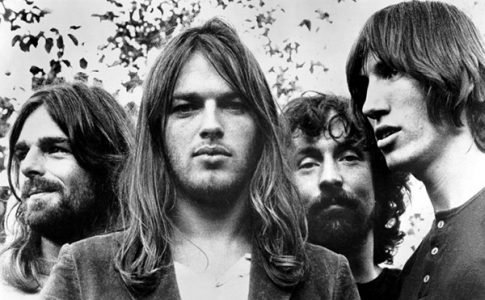

ピンク・フロイドとヒプノシスをめぐるジャケット考察

そんな伝説のバンド、ピンク・フロイドを中心に、 そのジャケットワークを手がけたデザイン・チームこそが 「ヒプノシス」だ。 今日はそのアートワークについて書いてみたいと思う。 ヒプノシスのリーダーであるストーム・ソーガソンと、 ピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズ、シド・バレットとは 高校時代からの仲間だった。 その縁が取り持って、あのような歴史的名盤との共犯関係が 続々出来上がっていったのである。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真そんな伝説のバンド、ピンク・フロイドを中心に、 そのジャケットワークを手がけたデザイン・チームこそが 「ヒプノシス」だ。 今日はそのアートワークについて書いてみたいと思う。 ヒプノシスのリーダーであるストーム・ソーガソンと、 ピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズ、シド・バレットとは 高校時代からの仲間だった。 その縁が取り持って、あのような歴史的名盤との共犯関係が 続々出来上がっていったのである。

音楽

音楽秋の気配に乗じて、日頃ヒーラーとして大いに世話になっているアンビエントミュージックセレクションを書いてみたい。 もともとアンビエントへの思いは強いが時代とともにアンビエントの形態にもずいぶん変化が見られる。一口にアンビエ...

音楽

音楽秋の夜長にクールなヴァイヴをなんて謳い文句ではじめたけど、 最後は完全にサイコーにホットな時間を過ごそう! ってなことに軌道修正かな。 ま、そんなこたあどうでも良いか。 とにもかくにも、ご機嫌なグルーヴ。 ご機嫌に身をくねらせて、身体の芯まで熱くなっていただきましょう。 ただし、頭の芯はいつだってクールに。 そして、何事も正しくものを見極めてまりましょう。

特集

特集飽き飽きするほど、うんざりな閉塞感をここらで刷新するためのニューモードな秋を過ごしたい やっぱり秋っていいよなあって思う今日この頃。まずはこの時期、気候がベスト。暑くもなく、寒くもなく。でもって、食がすすむ。酒もうまい。...

音楽

音楽フルムーン。 先日、夜風を浴びながら月の美しさに見惚れていた十五夜の日。 心ここに在らずと、遠い世界のかなたからふりそそぐ 言葉なき言葉にひとり耳を傾けていた。

映画・俳優

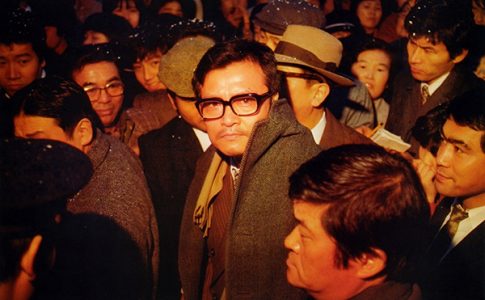

映画・俳優海岸で、10人の女に糾弾され海に放りこまれるのは あくまでマゾヒスティックな男にとっての悪夢だが、 ここでの黒いシルエットのモダニズムこそが 『黒い十人の女』の真のかっこよさに通底している。 岸恵子のクールビューティーを見よ。 山本富士子の聡明なる悪女っぷりをはじめとして、 その他、岸田今日子、中村玉緒、宮城まり子と 色とりどりの個性的な女優陣が囲んで、 実にスリリングな愛憎劇を展開しているが、 最後の最後まで、軽さの美学に貫かれているところが 今日、再評価され人気も高い理由なのかもしれない。

映画・俳優

映画・俳優『愛のコリーダ』の次に撮られた『愛の亡霊』もまた 一筋縄では通り過ぎようもない。 「官能の帝国」から、「情熱の帝国」へ。 引き続きアナトール・ドーモン出資アルゴスフィルム社による、日仏合作映画だ。 海外では、むしろ『愛の亡霊』の方が評価が高いという声さえ上がっているという。 それに同調するにやぶさかではない。 なるほど、スタッフは重複するが、トーンにはずいぶん開きがある。 単に姉妹作品、“二匹目のドジョウ”などでは断じてないのだ。

文学・作家・本

文学・作家・本映画版『復讐するは我にあり』では、 緒形拳扮する榎津巌という殺人鬼が 実話を元に書かれた原作に基づき 別解釈を加えられ、映像化された作品だと断言できる。 原作は、丹念に事実を洗い出し、その被害者側の視点にたって この榎津巌という人間像をあぶり出そうとする話だったが、 ここではさらに、原作と映画はあきらかな別物、という視点にたって この問題作をみなおしてみた。

映画・俳優

映画・俳優正直なところ、森田芳光作品には 昔からまず好んで食指は動かないタイプなのだが 『家族ゲーム』の斬新な演出、そしてムードには 初めてみたときから刺激的で、 記憶から離れがたい確かな映画的感動をもらっている。 まさに、時代の空気と共に生きてきた人間を感心させるだけの説得力と 奇妙な共犯関係があり、 いわずとしれた共感が随所に盛り込まれている気がして 今尚実に刺激的であり、森田芳光自身を評価するに 十分な一本なのである。

映画・俳優

映画・俳優これを正月の興業映画として封切った大映も また、“しとやかな獣”の罠にはまったとみえ 案の定こけてしまうのだから、 なにからなにまでブラックコメディ尽くしの作品が 『しとやかな獣』なのである。 日本映画が、コメディ下手だとどの口がいうのか、 兎にも角にも傑作である。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ

住所

123 Main Street

New York, NY 10001

営業時間

月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM

土日: 11:00 AM – 3:00 PM