マン・レイという芸術家

それにしてもマン・レイとは、なんと運命的な名前だろうか? ネーミングセンスにも味がある。 仮に日本語で「光男」などと訳そうものなら、 ずっこけてしまう微妙さまで漂ってくる。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真それにしてもマン・レイとは、なんと運命的な名前だろうか? ネーミングセンスにも味がある。 仮に日本語で「光男」などと訳そうものなら、 ずっこけてしまう微妙さまで漂ってくる。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真魅力マックス、アート版モテ男はダダの人 十代の男の子がバンドをやる大抵の理由はズバリ、女の子にモテたいが故だというのは何もここで強調することもない定説であろう。だから、音楽はこれから先も人類が滅びない限りにおいてはさほど...

アート・デザイン・写真

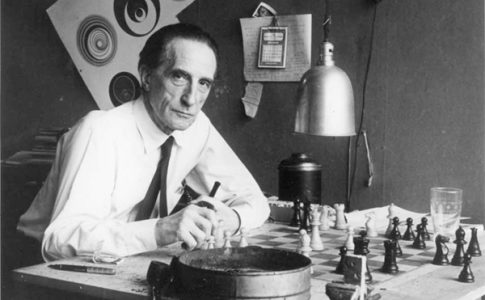

アート・デザイン・写真もっとも、ぼくがデュシャンを評価するとき、 現代美術界のスーパースターM・Dではなく、 チェス大好きっ子デュシャンであり、 モナリザにヒゲを書いたりなくしたりして、 面白がっている子供のようなイタズラっ子の姿であり、 なによりも、コトバに対するデュシャンの純粋な興味にそそられる。

アート・デザイン・写真

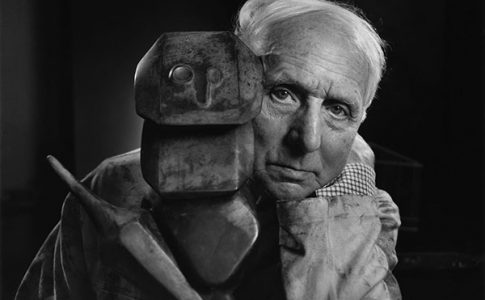

アート・デザイン・写真もっとも、大竹伸朗は現代美術の作家という枠に 収まりきれないアーティストだと最初に書いたように その可能性が無限に広がりを見せるアーティストである。 仮に、あたまでっかちな感じでとらえているひとには、 まず、絵本『ジャリおじさん』をおすすめしよう。 子供ならずとも、まずは大人が読むべく絵本なのかも知れない。 「ジャリ ジャリ」という「こんにちは」という挨拶の言葉で始まる。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真単なる画家、グラフィックデザイナーという枠のイメージに 収まりきらない横尾忠則というアーティストが むかし、YMO第四のメンバーに加わるという構想があったという。 もし、実現していたらどうなっていたんだろうか?

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真すべてのECM音源が自在に拝聴できる素晴らしい時代に ふたたび、この特筆すべきサウンドカラーを 発信しつづける豊穣なライブラリーから 新たな発見をする前に、 自分なりに過去聴いて来たECMレーベルの 少ないコレクションのなかから 自分好みの音を今一度再認識しておく意味でのベスト コレクションをまずここに挙げておきたいと思う。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真ブルーノートがモダンジャス、あるいは 良きアメリカ文化を体現しているとすれば マンフレッド・アイヒャーが設立したECMレーベルというのは 何ものにも似ない格式の高いヨーロピアンテーストであり 洗練された美意識に通じた音をを配信するイメージがある。 とりわけNEWシリーズなどはクラッシックや現代音楽を意識した ポストジャズのカラーを前面に押し出している。

アート・デザイン・写真

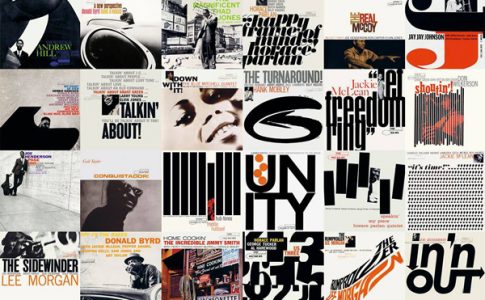

アート・デザイン・写真ブルーノートというと、創始者であるアルフレッド・ライオンのことを 真っ先に取り上げるべきだろうが ここではカバーアート、ジャケットデザインのことに限っておく。 そうすると、なんといってもリード・マイルス そしてフランシス・ウルフのフォトグラフ、 この才能の素敵な邂逅が、音楽業界とグラフィック・デザイン業界に与えた影響力に自ずと触れることになる。 まさに文化遺産ものだ。 デザインに関わる人間なら おそらく影響を受けていない人はいないんじゃなかろうか?

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真ここでは、音からではなく、ビジュアルから入る音楽の楽しさを 考察しているわけだが、 やはりファーストインプレッション、第一印象にして 目を惹くというものは、人間の摂理上、 普通にあることではないだろうか?

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真自分はある時からモノとしてのコレクター生活を放棄してしまった。 モノからは隔ったとはいえ、今もその思いは消えてはいない。 所狭しと並ぶレコードは圧巻だ。 かつてはそもそもレコードショップしかなかったのだから。 そこで、一枚一枚手にとって眺める楽しさは忘れられない。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ

住所

123 Main Street

New York, NY 10001

営業時間

月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM

土日: 11:00 AM – 3:00 PM