子はかすがい。いるだけ、そのままでいいとしるべし

今も昔も世に言うステージママという種族は

どの国にもいるものらしい。

我が子可愛いや可愛いや我が子、その思いは人情としては理解できるが

なかには自分のエゴからくる過剰なまでの力の入れようを

これ見よがしにみせつけられるとなると、

さすがに引いてしまうのもまた人情というもの。

第一、子供が可哀想である。

大人のおもちゃではないのだ。

ヴィスコンティの『ベリッシマ』では

そのステージママたる母親マッダレーナを

ロッセリーニ「無防備都市」や「人間の声」などで知られる

イタリアを代表する女優あのアンナ・マニャーニが演じている。

ちなみに、マニャー二といえば、あの映画の神様淀川センセイが

「女の中の女」だとして絶賛し愛し続けた女優さんだ。

淀川長治によれば、マニャー二こそ

女優という枠を超えた女そのもの=人間の生と表現だった。

マニャーニの表情には、女性としての美しさや優雅さだけではなく、

粗野さ、怒り、嫉妬、愛、誇り、劣等感、貧しさ、

そしてどこか可笑しみのある温かさが混ぜ込まれているのがわかる。

もっとも、マッダレーナの場合は“ザ・母親”である。

子どもがこれからの人生を豊かに生きてゆくためのレールとして

あくまで親心との一心で愛情を注いでいるのだ。

まあ、たいていのステージママの建前はそうなのかもしれないが。。。

それにしても賑やかなこと賑やかなこと!

この圧倒感、これぞイタリアだ。

イタリアという土地は、そもそも欲望と共存する文化を持っている。

生きること、食べること、愛すること

それらが別々に存在せず、常にひとつの熱源として混ざり合っている国柄である。

だからマッダレーナの「娘をスターに」という願いには、

上昇願望や見栄も確かにあるとしても、

それ以上に“生活のための必死さ”が染み込んでいるのも無理はない。

欲望は悪徳ではなく、生存本能の延長であり、

人生のエンジンそのものなのだと。

が、マッダレーナの過剰な感情爆発は

われわれ日本人からみるとどこか異常である。

ボディアクションを伴って捲し立てるあの雰囲気には言葉がない。

浮き沈みが激しいその辺り、日本人間ではそうそうお目にかかる事はない。

かつてフェリーニの『カビリアの夜』をみて

ジュリエッタ・マシーナのことを“感情のデパート”と書いたことがあるが

アンナ・マニャーニの場合は、“感情のジェットコースター”である。

とにかく感情の振れ幅が大きい。

恐るべしイタリア女のソコヂカラというべきか?

こうなると、娘のマリアが少しかわいそうになってくるのだが

この娘もやがて大人になれば、同じ道をたどるのかも知れない。

血とは所詮そういうものなのだ。

とはいえ、マリアはまだ5歳。

かわいい盛り、いたいけな年頃である。

オーディションは7歳以上との規定にもさばを読んでいる分、

他の応募者とは少々発達に開きがあるのはしょうがない。

言葉もつたないが、感情をコントロールするのも大変だ。

マリアは得意の詩の朗読を聴かせるが、

いざ本番では上手く出来ず、泣き出してしまう。

それをみて、審査側は大笑い。

やれ“ねんね”だ、“猿の子”だと容赦ない。

まあ、そんな舞台裏も知らなきゃいいものを

わざわざごり押ししてまでその審査フィルムの試写模様を

しっかりと見てしまった母親はショックを受ける。

そりゃあ、そうでしょうとも。

娘の出世のためには労力も金も厭わないし

映画関係者としてよってくる男の魂胆ぐらい見抜いているが

それでも、娘のためには少々のことは我慢してきた思いが一気に爆発する。

ステージママとしてできる限り、

あんなことこんなことと必死にやってきたのに、と

ショックでふさぎ込むのはわかるが

それがいつの時代も業界というものの裏側はかくもシビアだ。

そこは飲み込んで、

失望と落胆で映画業界への夢をたちきっても

ひとこと、映画界へ、さんざんいいたいことはいっておきたいのだ。

が、瓢箪から駒、娘のあるがままの天真爛漫ぶりが受けて

なんと評価が一転するから面白い。

とはいえ、一旦貶められてしまった心の傷は癒えない。

せっかく勝ち取った契約も袖にする、それぐらい傷心しているのだ。

なんとも極端なものである。

最後は我が子可愛いやの本質にもどってみれば

この子がいるだけで幸せってなことに、ようやく気付くのである。

しかもあれほどまでに騒がしかった夫婦仲も

一応収まってメデタシメデタシってな映画である。

これをコメディ映画かといわれると、少し微妙ではあるが

人間ドラマとしては十分心に刺さってくるだけのものがある。

その名も「ベリッシマ」とは美しいという意味である。

子は宝、そう思うことこそが美しさの本質だ。

まさにイタリア映画、ネオリアリズモの神髄である。

が、そんな作品を、あの耽美な美意識の作家

ヴィスコンティが撮っているのがミソなのである。

個人的には、ヴィスコンティはどちらかといえば苦手な方で

必ずしも好きなタイプの映画作家ではない。

代表作『ベニスに死す』にしても『家族の肖像』『ルートヴィッヒ』にしても

これぞ芸術家たる耽美映画を見せられても

こちらはさほど感銘を受けてこなかったが

人間のたくましさ、気高さ、

なによりも、世のからくりのなかで、この『ベリッシマ』に凝縮された

純粋なるモノを宝石のようにかがやかせる術はさすがである。

これぞ女、女たるものの奥深さなのか?

淀川先生の言葉がずしりと響く。

「まさに女、まさに女のすべて」

これぞズバリ、女の映画である。

世のステージママ、

あるいはそうした資質に少しでも疑問をもっている

全女性、父母にこそにみていただきたい。

子供にはまだ少し理解が及ばないかもしれないが、

それはそれで、どこかで共感をいだくかもしれない。

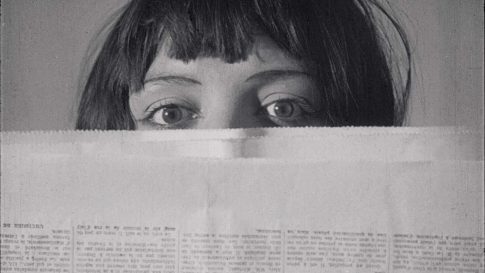

淀川長治が、ロカルノで出会ったマニャーニについて「映画の顔をしていた」と語ったのは象徴的である。映画の顔──つまり、映画という芸術形式が求める“真実”が、そのまま人間の表情に宿っているということ。彼女の顔には、虚構を突き破るリアルがあり、リアルを超えてしまう詩情がある。

映画の顔──つまり、映画という芸術形式が求める“真実”が、そのまま人間の表情に宿っているということ。彼女の顔には、虚構を突き破るリアルがあり、リアルを超えてしまう詩情がある。“映画の顔を持つ女”をフィルムに焼き付けた稀有な作品という意味で、欲望の渦が渦巻くイタリアの土壌を背景に、マニャーニはまるで地中海の風そのもののように吹き抜け、去ったあとに温かさと痛みを残した。娘を抱きしめながら涙を拭うあの仕草は、映画の虚構が母性の現実に完全敗北する瞬間であり、ヴィスコンティですら制御できなかった〈生〉の力が炸裂しているのだ。

Nobukazu Takemura-For Tomorrow (Childlike Mix)

先日、11年ぶりのニューアルバムをリリースして、健在ぶりを示してくれた竹村延和が、90年代出した1stソロアルバムにして傑作「Child’s View」からの一曲。ちなみに、このアルバムがリリースされた「ベルッシマ!/Bellissima Records」は、トイズファクトリー内で設立されたサブレーベルで、その名付け親はが小西康晴ということで、おそらく、ヴィスコンティの『ベリッシマ』からとられているんじゃないかと、僕は推測しているが、事実確認はできていない。1990年代前半、日本のレコード/音楽シーンにおいては、“ジャズ・ボッサ・クロスオーバー”“クラブ・ジャズ”“ラウンジ系”といったスタイルが活発で、Bellissimaから繰り出せる瑞々しい音楽はその空気をまとって、個人的にもお気に入りだった。その中心人物がこの竹村延和で、彼の音楽性は、今聞いても高く、そしてなにより時代の空気感を伝えてくれるものだ。とりわけ、キーワードに「こども」というのがあって、彼の音楽性は、そのまま童心のようにピュアな世界観を発信していたと記憶している

コメントを残す