愛は毒を聖する。そうよ、あたしはさそり座の女

さそり座の女というのは、

などと到底一言でかたづけられるようなものでもないが、

一般的には、“魔性の女”と称されることが多い気がしている。

昭和歌謡で、美川健一が歌う「さそり座の女」にも

「そうよ私はさそり座の女 さそりの毒はあとで効くのよ 」

などと歌われるものだから、文字通り、

毒をもった恐ろしいサソリのようなイメージがつきまとう。

女優若尾文子はまさにそんな女である。

少なくとも、増村保造と組んだ多くの作品に滲む女の執念には

まさにさそり座女の凄みが滲んでいる。

調べてみると、いみじくも11月8日生まれのさそり座であった。

もっとも、私生活のことは知らない。

素がどんな人なのか、想像の範疇を超えない。

今は亡き、建築家黒川紀章との蜜月期に

思いを馳せるほど野暮でもない。

ゆえに、あくまでもスクリーン上からにじむイメージから、

こちらは動物的に、映画好きとして反応しているだけだ。

とはいえ、随分と古くなってしまったかつての名作を

わざわざ引っ張り出してまで魅入ってしまう何かがそこにはあるのだ。

若尾文子についてはこれまで何度も記事を書いた。

なので、ここでは反復はしないが、あくまでも大映時代の、

とりわけ増村映画におけるヒロイン像について語るにすぎない。

無論、その魅力は60年以上の女優活動のうちにある。

いわずもがなの大女優ではあるけれど、

1933年生まれといえば、昭和ひとけたである。

つい何年か前までは、精力的に舞台までこなしていたが、

流石に90歳を超えるとなれば、

この先どこかで追悼の記事が踊るであろうことは予想される。

少し早いが、その輝かしい映画史における軌跡を振り返る意味で、

どの主演作を代表作とするのか、

ということを、勝手に考え始めていたのだ。

とりあえずの回答は、当人も気にいっていたという『清作の妻』に行き当たる。

なんども観ても、『清作の妻』は素晴らしく、そして凄い。

陰湿な空気が支配するが、それをモロともしない主人公の強さに、

戦争の茶番劇、メロドラマだとして甘く片付けるならば

たちまち大火傷してしまうことになるであろう、

まさに愛をめぐる映画として、胸打つ傑作である。

視線の揺らぎ、帯を解く指先、乱れた髪、そして抑えがたい呼吸。

これらは潜在的な性的表現にも読み取れると同時に、

抑圧された社会への反逆のサインを担ってはいる。

愛の純粋性が、狂気と表裏一体であることが、ここでは核として描かれており

確かに、それは表層の戦争批評、村社会の閉鎖性への眼差しにも被ってみえる。

が、テーマは実はそこにはない。

圧倒的なまでに、女の意志がみなぎるヒロインが醸す気配から読み取るのは

「愛とはエゴイズムである」という本質である。

それこそが彼女を突き動かす本質ではないかと直感するがゆえに

より深い感銘が襲うのだ。

生活苦によって、若くして妾に甘んじるお兼は

すでに死んだ目をしている。

どこか、幽霊のようでもある。

己を憂い、世を厭い、運命を呪うかのように

暗い目をして、妾として仕える傀儡としてスタートする。

主人の死が一つの転機で、村に帰るが、

それまでの重い因果を払拭するどころか、

ますます孤立を深めてゆくお兼は、村という共同体にも馴染めず、

ひらすら殻に閉じこもってゆくばかりである。

そこに、誰からも称賛をえる若者、

我らが“上等兵どの”こと、田村高廣演じる清作が戦場より戻ってきて、

村の英雄として滞っていたこれまでの気配を一変させる。

この運命の出会いが、悲運の女を魔性の女へと駆り立てるのだ。

二人は激しく恋に落ちる。

共同体意識の間で除け者にされる女と、村をあげての「模範人」とが結びつく、

まさに劇薬のような化学反応で恋愛劇に火がついてしまうのだ。

お兼はそれまでの不幸を、

目の前の愛おしい存在を前に、全て清算するほどの至福感を感じながら、

次第に、その至福を失うことの憂いに苛まれてゆく。

時は、戦時中である。

健全で模範的な若者を国が放置しておくわけもなく、

戦場へと駆り出されるのだが、まさに村は社会の牢獄と化し、

何人も絶対の権力の前に抗うことは許されない。

そんな火中に身を置く二人。

その中で、女がとる行動は、もはや、全体を超越し、個としての欲望に

ひたすら純粋に突き進むことしかない。

村人だろうが、国家であろうが、愛を邪魔するものには抗う。

この力強い欲望の論理が、戦争や村意識といった偽りの世界を打ち破ってしまう。徴兵によって駆り出されようとする夫の目を、五寸釘で刺してしまうのだ。

夫は視力を失うと同時に、模範人という勲章をも奪われ、

それまで英雄として築き上げてきたものをも奪われてしまう。

女は当然、国、村社会をあげて

あらゆるものからの責め苦によって追い込まれてゆく。

なんというサディズムだろうか。

しかし、女は、けして愛を放棄したりしない。

絶望は、その唯一の愛によってかろうじて灯を絶やさずに、再会の時を待つ。

同じく、あらゆるものを失った夫は

それまでが社会の規範に縛られた囚人であったことを自覚し、

女の愛のみが、真実であることに目覚めてゆく。

この先どんな困難が待ち構えているのか、

そんな恐ろしい彼方の闇への怯えよりも、

今という炎の中で愛をたしかめあうことを選ぶのだ。

なんという強さだろうか?

これぞ究極の愛といっていいだろう。

物語の筋はざっとそんなものだが、

若尾文子の女としての本質が、これほどまでに純粋に開かれた作品は、

やはり増村作品の中でしか見られないものだと再確認させられる。

『赤い天使』や『妻は告白する』もそうだが、

『清作の妻』では、あらゆる障害をも乗り越えてゆこうとする、

一人の女の情念が、これでもかとまでに、究極に昇華された作品として、

まさにさそり座女としての真骨頂を見せつけられるような気がしてくる。

愛と狂気、欲望と暴力、個と国家――それらを分断することなく描ききる、

正面から、愚直なまでの直球勝負を挑む作家と女優の真剣勝負。

その深さ、重さ、濃さに、思わず動けなくなってしまうほどである。

無論、それは毒ではなく、その愛の形ゆえなのだ。

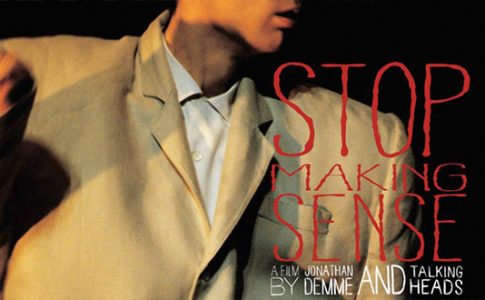

ゆらゆら帝国 : 彼女のサソリ

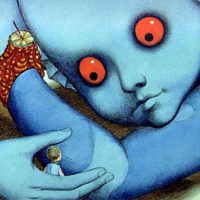

サソリはただの虫ではない。ゆらゆら帝国、坂本慎太郎の声が、「彼女のサソリ」と呟くとき、どこかピクリとする感覚に襲われる。そこにお兼の息遣いが重なるのだ。これほどまでに、増村保造『清作の妻』で演じたお兼、若尾文子にふさわしい曲もない。わからないものこそが“野蛮人”なのだ。

冷たい夜気のようなファズトーンのギター、感情を抑えたビート。

だが、その裏では血が脈打ち、愛の熱が燻っているのを感じるではないか。

増村のカメラが若尾の瞳に寄る瞬間、

ゆらゆら帝国の音がもし流れたら、などと考えたことなどないが、

それは間違いなく、愛と死の危険な合図だろう。

触れたら痛い。けれど、触れずにはいられない禁断の美、妖しい世界。

映画と音楽が同じ毒を分け合う、その一点につきるこの邂逅。

“サソリ座の女”若尾文子に捧ぐ。

コメントを残す