歴史の裂け目に紛れ込んだ話

かつて見た夢の残響、それがデジャヴュの正体だとしたら、

どこで、いつ、その光景を見たのかが思い出せない。

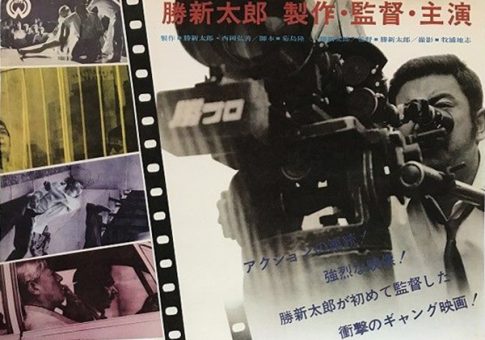

ダニエル・シュミットが1990年に発表した幻想的な映画

『デ・ジャ・ヴュ(原題:JENATSCH』は、

まるで記憶の深層に落ちていった過去の反響のように、

観る者の時間感覚を溶かし、困惑させると同時に

目を閉じてなお匂い立つ気配だけを漂わせている。

その驚きから、人は、ルネ・マグリットの絵画にでもトリップしたかのような、

日常からの逸脱を体験するにちがいないのだ。

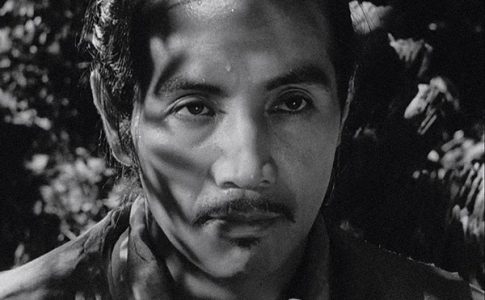

この映画は、スイス・グリゾン(グラウビュンデン)地方に実在した

17世紀の革命家イェルク・イェナチュをめぐる物語を軸に、

現代に生きるジャーナリストが幻視体験を重ねる物語である。

世界史に詳しくとも、このイェナチュを知るものがそういるとも思えないが、

少なくとも日本人からすると、その存在はどこか架空の人物である。

これはグリゾン地方を熟知するシュミットならではの着想だ。

だが、いわゆる歴史劇ではない。

むしろ、歴史の亡霊者と向き合う夢幻劇であり、

母国スイスという国家をめぐる一種の、

詩的で批評的アッサンブラージュ(組み合わせ)でもある。

ちなみに、イェナチュの歴史を紐解くと、

闇深いヨーロッパの歴史において、

プロテスタントとカトリックとの宗教対立にまで踏みこむことになる。

が、歴史の深掘りはここでは蓋をしておこう。

独立の英雄の成り上がりとして、

宿敵ポンペウスを暗殺したことで一躍名をあげたのだが、

その野心ゆえの寝返りもあって、自国に反感さえ抱かれその命を落とした。

そんな歴史を生きた英雄だったイェナチュの、

自らの頭蓋骨に刻まれた斧の刻印は、そうした歴史の傷跡なのである。

だが、その傷をめぐる迷宮が物語となる。

シュミットの映画に通底するのは、いつも夢と現実の交錯である。

現在と過去の境目なく自在に行き来する世界観は

『今宵かぎりは…』にはじまり、『ラ・パロマ』へと続き

彼のフィルモグラフィーの随所で、記憶のズレや過去の反復といったテーマが

その魅惑的なヴィジュアルとともに語られてきた。

『デ・ジャ・ヴュ』においては、その傾向が極限まで洗練され、

ここでも、歴史の謎において、時間と空間の構造が解体されていく。

物語は、ある現代のジャーナリストクリストフが

イェナチュの頭蓋骨の傷をめぐる足跡を追うために、

研究者トブラー博士を尋ねるところから始まる。

そして、その謎を追ってスイスのグリゾン地方を訪れるのだが

次第に、自分は過去の記憶を見ているのか、

それともその中に生きているのか、

そんな幻覚に翻弄される過程となって、

観客自身の時間感覚にも波紋を投げかけてくる。

この謎解きは、ラストシーンで明かされはするが、

そこはあえて触れないでおく。

そうした構造を支えるのが、

レナート・ベルタのカメラ、ファスビンダーの『ローラ』や『第三世代』も手掛けた

美術監督ラウール・ヒメネスによる美術である。

(ちなみに、ヒメネスは劇中のタクシードライバー役にも扮している)

それによって発揮される時間軸とビジュアル軸の交差による演出術に酔う。

シュミットは過去と現在を、直線的なモンタージュで描くのではなく、

むしろ同一空間にランダムに存在させる。

現代の登場人物が、過去の衣装を纏い、別人のように喋り

夢うつつのような光のなかに滑り込んでいく。

カメラはそれを追うでもなく、まるで舞台をのぞき見するように、

静かに、確かに視線を定め続けるのだ。

このビジュアルの構築には、

鏡、カーテン、霧、蝋燭、斧、双眼鏡、仮面といった

象徴的な小道具が多用されている。

たとえば、鏡は自己の分裂や他者への変身を示し、

カーテンの開閉は、過去と現在のシーン転換を舞台装置のように印象づける。

特に霧や柔らかな光の演出は、視覚的な「記憶のあいまいさ」を

喚起する装置として機能し、夢の手触りを画面に刻むことになる。

そこに効果的に使われるのが鈴だ。

クリストフの上着のポケットからは、

なぜだか、イェナチュの遺体が握っていたという真鍮の鈴がある。

その鈴を振れば、物語の起点となって幻影が呼び戻される。

なんという詩的喚起力だろうか?

それがクリストファを悩ませるのだが、

時空をへて、想像を掻き立てるその響きのなかで、

クリストファは一体なにを見るというのか?

こうした演出は、ドゥルーズが『シネマ2』で提唱した

「結晶イメージ」の概念とも重なるところである。

すなわち、現在と過去、現実と記憶、見ることと思い出すことが交錯し、

観客はそれらを一挙に体験させられることになるのだ。

『デ・ジャ・ヴュ』とは、まさにこの「結晶イメージ」の構築そのものなのである。

一方で、作品に流れるスイスという国家への視線は、

決してノスタルジックな郷愁というわけではない。

むしろ国家的記憶への懐疑、あるいは批評的遊戯のように扱われている。

イェナチュという人物は、歴史の教科書では“英雄”としても

その頭蓋骨に刻印される斧の歯の跡がかきたてる、

権力への“反逆者”、寝返った裏切り者として、

確固たる像を与えられない存在なのだ。

シュミットはこの曖昧さを活かし、

あえて彼を“幽霊的存在”として召喚することで、

「スイスが忘れたがっている歴史の闇」を、詩的に浮かび上がらせてみせる。

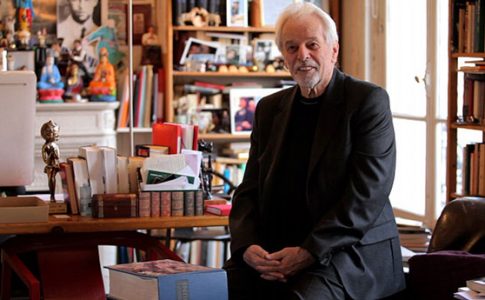

実際、フランス紙『Libération』の映画評論欄を担当していた

批評家エドワード・ウェイントロップによれば、

シュミットの映画群は「幽霊たちのフィルム」なのであり、

『デ・ジャ・ヴュ』を「記憶に取り憑かれた映画」として論じている。

歴史を美術化し、演劇的に再構成することで、

そこに秘められた欲望、抑圧、夢、死を浮かび上がらせる。

このように、『デ・ジャ・ヴュ』は、単なる幻想映画ではなく、

夢の装いをまとった歴史批評であり、詩的な時間旅行へと狩り出すのだ。

その気配、空気が画面を通して感じ取りながら

山岳地帯の優美な眺め、古城やケーブル列車の情緒を堪能しつつ

スイスという国のもつ奥行きにも触れる。

そこからのタイムトリップで、我々もまた歴史上の革命家の夢を見る。

なんという極上の夢物語であろうか?

イェナチュとキャロル・ブーケ演じる美しい女ルクレツィアとの

交わりさえも目にとびこんでくるという、

まさに時間の裂け目に覗くエロティズムの傍観者にもなるのだ。

現実の中にひそむ幻想、幻想の中にすでに組み込まれた歴史の断片、

その両者の交差点に立ち、観る者を柔らかく、

だが確かに巻き込まれてゆくのを実感する。

夢と現実がふたたび重なるとき、

私たちは「すでに見たことのある風景」を、

その未知のまなざしで見つめ直すことになるのだ。

謝肉祭のあと、クールの居酒屋で、

イェナチュの頭蓋骨に斧を振るのはいったい誰なのか?

クリストフが目撃する既視感の正体が解き明かされてゆく。

それは過去の記憶、それとも単なる錯覚なのか?

それとも、幸福な人だけが見られるという「前世の記憶」なのか?

そう、『デ・ジャ・ヴュ』とは、歴史の探究ではない。

映画そのものが、時間の継ぎ目をたどりながら到達する、

ひとつの“記憶”であるということを、美しく告げる幻影装置であり、

まさに夢物語において、主人公と観客とを同時に体験することになる映画なのだ。

Laraaji The Dance #1

スイスの山霧の中、歴史の亡霊のような人々がゆっくりと動く。

語られぬ言葉、沈黙の間合い、そして夢のように差し込む光と間。

そこでは時間が一度解体され、再び編み直されていく。

まるで記憶が現実の形を借りて、もう一度“再構成”されるかのような夢物語。

ダニエル・シュミットの映画『デ・ジャ・ヴュ』の奥に流れているのは、

きっと、このLaraajiの《Day of Radiance》のような音ではないのか、と思った。

ハンマード・ダルシマーの響きが、粒子となって空間に拡がってゆく。

あの眩しい感覚に呼び止められる感覚。

音は旋律を持たず、ただ光のように揺らめきながら、

聴く者の内部に沈む。それは音楽というより、時間の呼吸だ。

文字通り瞑想だ。

Enoの「Ambient」シリーズ第三弾としてリリースされた

『Ambient 3: Day of Radiance』は、他のシリーズ作品と比べて

“電子”が前面に出ておらず、より“弦”“反響”“倍音”“静寂”に寄っている。

なによりもスピリチュアルな響きがする内的音楽である。

同時に、外部へと強烈なパワーが広がってゆく。

シュミットのカメラが記憶の輪郭をなぞるように、

Laraajiの音は、記憶の深部で“いま”を震わせる。

デジャヴュとは、過去が戻ることではなく、

未来においてもう一度、過去が“光として現れる”ことなのかもしれない。「Radiance(輝き)」とは、忘却と再生のあわいに浮かぶ一瞬であり、

映像が沈黙する時、Laraajiの音がその沈黙を満たす。

それは、夢が音を伴ってもう一度開く瞬間――

世界は静止しているようで、実は柔らかく脈打っているのかもしれない。

コメントを残す