赤いヤカンと諦観の美学

悪い人間など、一人も出てこないのが小津映画の真骨頂である。

嫌な人間すら出てこないのだ。

暴力もなければ、人をおとしめるような表現、描写すらない。

家族間の言い争いや、意地悪、ちょっとしたすれ違いはあっても、

それらはけして憎しみからではない。

とりわけ、後期作品では、その傾向は顕著である。

最後には、物事は諦観として結ばれ、不思議な余韻でもって幕を閉じる。

このあたりが、成瀬巳喜男との決定的違いかもしれない。

とはいえ、それがどこかで甘さを露呈するわけでもない。

むろん、綺麗事という整調に走ることもない。

むしろ、厳格に、隅々にまで統制、抑制されがゆえの美学で貫かれており、

そこがやはり凄いところなのである。

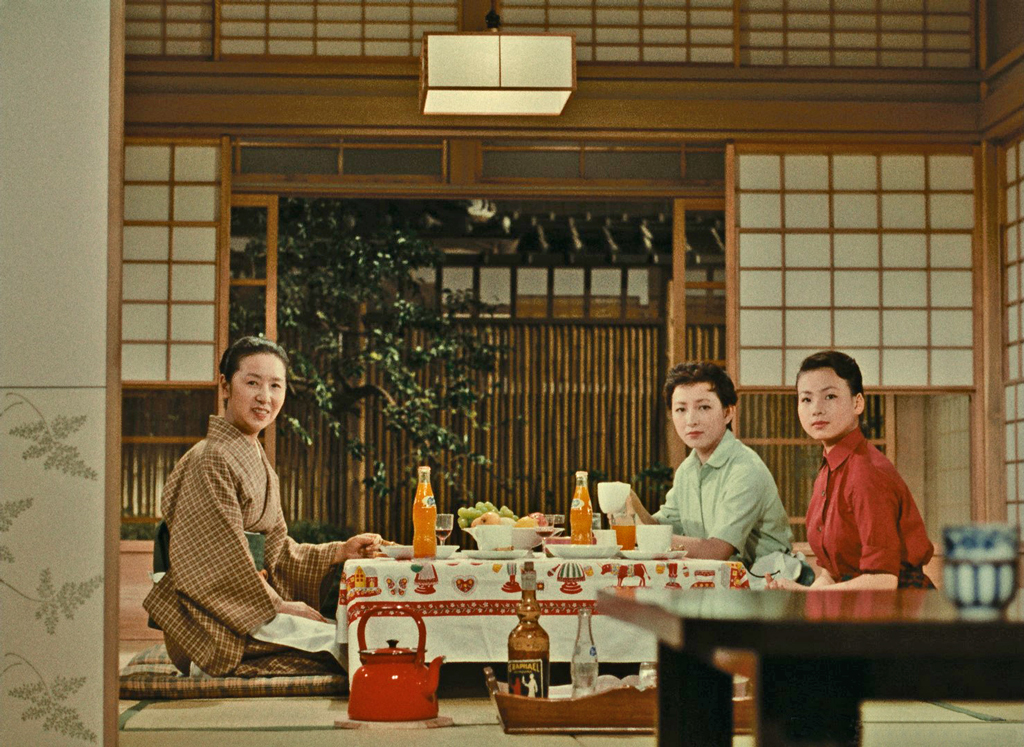

秋になって、小津の初めてのカラー作品である『彼岸花』を見返したくなった。

かれこれ、幾度も周期的に観てきた名作だが、

若い時に出会ったこの小津映画には、歳をへて、

その視点の変化は多少あるにせよ、

見るたびに、だいたい同じような感慨に浸ることになる。

いつも、ニヤニヤしつつ、ほっこりするというか

この絶対的な安堵とともに、

なんだろうか、この後味は? と余韻にひとりごちることになる。

いやあ、なんともいえぬ幸福がしみじみと湧いてくる映画である。

日本人として、昭和に生まれ、時代を生きてきた人間として、

なにか、大切なものが失われてしまった現代だからこそ、

その思いがひたすら強くかきたてられてしまうのだ。

『彼岸花』には、別段、それまでの小津スタイル、

そのテーマと違いがあるわけではない。

とはいえ、つとに洗練された印象がするのは、

あらゆるところに無駄がなく、

何より、嫌味なく、すべてが完璧に流れてゆく熟練の間合いで

究極に、形式と情感の間にみごとな融合がなされるという意味では、

小津映画のひとつの完成形を見る思いがするのだ。

どの作品も甲乙つけ難い魅力がある小津映画のなかでも、

この『彼岸花』がなかんずく大好きなのである。

いかにも厳格な昭和の父親像としての佐分利信。

それを甲斐甲斐しくも凛とした格好で支える妻、田中絹代。

大手企業の常務であり、家政婦付きの家に住み、

年頃の二人の娘の父親であるが、

対外的には威厳を誇示するものの、

家に帰れば、脱ぎ捨てた服を妻に片付けさせる、

まさに昭和によくあった情景である。

その父権を振り翳して、筋を通さない娘の結婚をよしとはしない。

娘もそんな父親の頑固さを知ってはいるが、

従順に振る舞おうにもこちらも自我が許さない。

間を取り持つ母親と妹。

そんな親子の間の葛藤が物語の主である。

よくみれば、かなり豪華な配役にも、その演技にケチのつけようもない。

日本映画黄金期作品に相応しい、この家族の佇まいとともに

脇役もまた、それぞれが完璧に役割を演じつつ、

どこにもない、かつての理想郷の日本の家族の風景を

みごとに描き出す傑作である。

ちなみに、タイトルに掲げられた彼岸花とは、

言うまでもなく生と死、別れと再生を象徴する花であり

墓地に咲く花、季節の節目に咲く花として知られている。

つまり、“あちら側とこちら側”を隔てる境界の花のことだ。

とはいえ、小津は、映画の中でその花を一度も登場させることはなく、

むろん、神妙な映画でもなければ、深い哲学に思い馳せる映画でもない。

それをやんわり回避し、代わりに私たちの目に残るのは、

畳に置かれた赤いヤカンとその静かで優雅な佇まいなのだ。

つまり、彼岸花という象徴的な“死の赤”を、

現実生活の“日常の赤”にすり替えることで、

小津はこの映画を「死ではなく、生のほうへ」と導いているといえるだろう。

それは、象徴の重さを拒み、生活の詩へと転換する、

小津ならではの技法といっていい。

そういえば、大の小津ファンであるアキ・カウリスマキは、

小津に出会って以来、この赤いヤカンのことを探しはじめたという。

その気持ちはよくわかる。

なぜに、赤いヤカンがかくも愛おしくなるのか?

小津ファンなら、だれしもがはまってしまう問いだ。

小津映画を総じて、スタイリッシュだと見ることも当然できる。

なにしろ、スタイル、リズムが厳格に決まっている。

ローアングル、そして、空ショット、無駄のないセリフ回しと構図。

そこに、色彩という効能が加わると、一層モダニズム的情緒が進む。

そして反復の美学、赤いヤカンこそはその象徴的シンボルだ。

ちなみに、カラー初作品はアグフア社のカラーフィルムを使用しているのだが、

赤の発色が良いとの理由で選ばれたのだという。

いかにも小津らしいこだわりである。

ここでの赤は決して激情の赤ではない。

静かに場を見届ける赤、つまりは感情の余熱でも伝えようというのだろうか?

それは、父と娘のすれ違いにも、見守る母親の沈黙にも、

まだ人としての温もりが消えていないことを示す灯火として

まさに傍観者として、ただ中立に観察しているようにも思えてくる。

こうした小道具もさることながら、

『彼岸花』の妙は、京ことばをたくみに繰るふたり、

京旅館を営み、家族ぐるみでつきあいのある設定を盛り込む。

浪花千栄子と大映から招待された山本富士子のコンビの登場で、

じつに味のある演技は物語としても、欠かせない絶妙のアクセントを刻みこむ。

病院で、苦い薬を飲まされ絶妙な渋面をつくるかと思えば

平山家では、お手洗いの途中にさりげなく箒の位置を直す。

その趣きある京ことばで場を和ませる芸達者な浪花千栄子。

一方、山本富士子扮するゆきこは、有馬稲子扮する長女節子と同じく、

結婚をめぐって理解のない母親だとその愚痴を

わざわざ上京してまで平山に相談するが、

そこで、一芝居を打って、まんまと節子のアシストをし

勢いを借りて、その結婚を成就させてしまう。

彼女はそれを“トリック”だと称して、切実な親子間の衝突を

文字通り、ユーモアとかけひきであっさり解決してしまうのだ。

この辺り、里見弴が映画のために書き下ろしたという箔までついており、

さすがは野田高梧と小津安二郎による脚本の見せ所というわけだ。

おまけに、結婚が無事決まったあとにも

まだ、少し、やるせなさを引きずる平山に、

またまた強引に、新婚夫婦の住む広島へと向かわせる。

広島行きの車中でやれやれと、物事がすべて思い通りにならないことへの

しみじみ諦観した表情を浮かべるところで、この映画は終わるのだ。

親が子の幸せをめぐって、結婚というひとつの形式に固執するのは

当時の社会では当たり前の美徳であったが、

立場としての見解の相違を軸に、

父親の威厳と、物事は思う通りには運ばないという世の道理で

表向きのストーリーが展開されるが、本質はそこにはないのだ。

そもそも、生涯独身を貫いた人間小津が

娘を嫁がせる親の気持ちなどわかるわけもなかろう。

とはいえ、『彼岸花』を見ていると、

なぜか胸の奥に温かな郷愁のような感慨が湧くのはしょうがない。

それはなにも懐古からではない。

すでに失われた“理想の家庭”への哀惜を感じるからに他ならない。

父の威厳も、母の沈黙も、娘の素直さも、

もはや現実のどこにも存在しない。

それでも、小津はそれを描くことに生涯を捧げたのだ。

それは、現実に存在しないからこそ、

映画という幻想の中でだけ蘇る歓びとして輝くのだ。

そんな『彼岸花』は現実の家庭劇を装いながら、

実は“存在しない家族”を描いているとさえいえるだろう。

小津のリアリズムは、徹底してリアルであるがゆえに、

その先は現実を超えてしまう。

そう、これはリアリズムの仮面を被った虚構(フィクション)なのだ。

そして、この映画をほんのり温かくしているのは、

父親の滑稽なほどの矛盾と、それを包み込む笑いの要素である。

自分の娘には「親の言うことを聞け」と説教しながら、

他人の娘には「好きな人と一緒になるのが一番だ」と諭す。

その堂々たる二枚舌に、小津は皮肉ではなく人間味そのものを見ているのだ。

『彼岸花』をある種のコメディ映画だと捉えることの奥行き。

なじみの仲間とあえば、所詮子供の話ばかりをし、

男が強いと女の子が生まれ、女が強いと男の子が生まれるなどと

他愛もない話をふりながら、

3人の子供がいるという、ふくよかで働きものの料亭の女将に

「全部男だろ?」と、からかいつつ、

やがては、娘に出し抜かれ、

「未だ覚めず池塘春草の夢」と人生につぶやきく友人の言葉に

しずかに「ああ」と納得するしかないのである。

やるせなさも悲しみも、すべてがユーモアに中和され

すべては諦観の中に吸い込まれていく。

しかし、ここにあるのは、なにも敗北ではない。

むしろ成熟の笑いなのである。

まさに人生の縮図である。

そう、人生は思いどおりになどならない。

それでも人は、生きて、笑って、また次の季節を迎える。

やがて人生が幕を下ろす。

この移ろいの前に、すべてを受け入れるしかないのだ。

その静かな諦観こそが、小津の到達点だったにちがいあるまい。

STANLEY’S WHISTLE : 高田漣

『彼岸花』では、小津組のひとりと言っていい、作曲家斎藤高順による牧歌的なオーケストレーションがそのムードを決定づけているのだが、ここは、ぼくのイメージでこの曲を選曲しよう。「STANLEY’S WHISTLE」、原曲はスタンレー・スミスの『In the Land of Dreams』に入っていた曲だ。原曲ももちろん素晴らしく大好きなのだが、鈴木惣一朗プロデュースの高田漣による2nd『WONDERFUL WORLD』のオープニングを飾るカバーも悪くはない。リズムボックスのリズムに高田漣のスティールギターが絡み、無国籍なムードインストゥルメンタルが展開されている大人の音楽は、まさに小津的世界にも通じるのだ。

コメントを残す