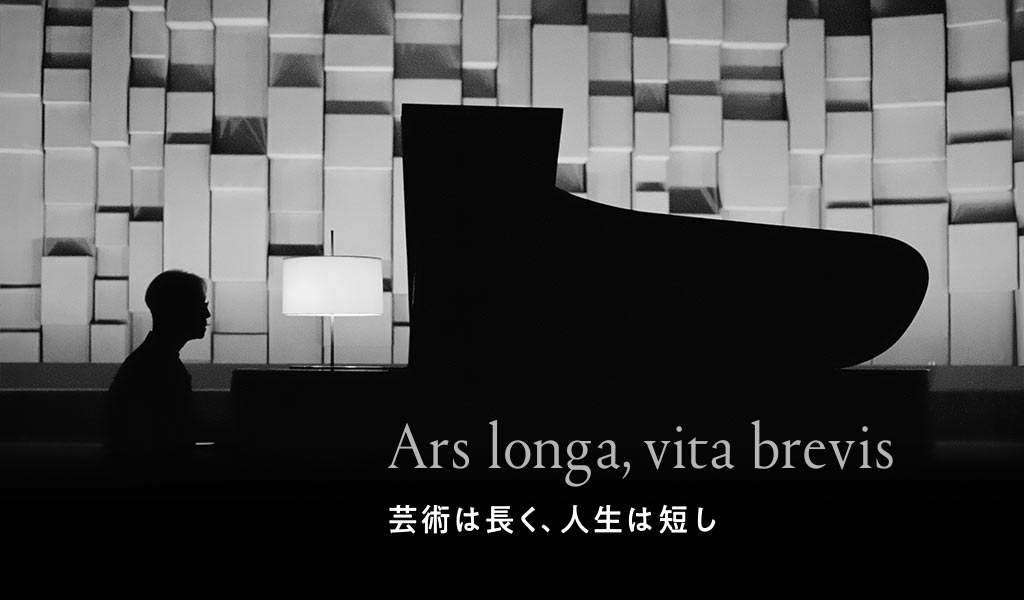

編曲家としての坂本美学

教授がなくなって早3年。

まだ、きちんとした追悼をやりきれていない思いを引きずっている。

時折ふと聴きたくなる、教授が残した最後のレコーディング作品『12』からは

いまなお聞きづらいほどに、パーソナルな息遣いが漂ってくる。

すでに自身が選曲した 20 曲で構成で

最後のピアノ・ソロ演奏を記録した最初で最後の長編コンサート映画

『Ryuichi Sakamoto | Opus』が公開されているが、未見。

幻のドキュメンタリー『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』も

2026年1月に公開が決定するなか、

2017年のスティーブン・ノムラ・シブルによるドキュメンタリー

『CODA』に関しては、すでに「あーだ、こーだ、終章の入り口で寵児を語る」

のなかで記事を書いた。

坂本龍一が歩いたフィールドの広さ、

そしてその絶対量、奥行きの前に立ち尽くすと

どこから、どう入っていけばいいのか、

正直、考えてあぐねいるうちに時間だけが過ぎてゆく。

それほどまでに膨大で、広い。

冷静に、振り返ってみると、その仕事量のなかで、

教授のアレンジャーとしての才能、そして器、

数々のその輝ける功績、足取りを追ってみることが

まずは坂本龍一という人を理解するにもっとも近道かもしれないと思い立つ。

あえて、裏方業ともいうべき地味な編曲者・アレンジャー坂本龍一を追うことで

その偉大なる軌跡が浮かび上がってくることに気づいた。

まずは、その思いを追悼の思いとして、遅ればせながら書いてみたい。

僕がリアルタイムでYMOに出会い、その音楽に魅了される以前から

坂本龍一という人は、実力と才能を兼ね備えながらも、

世に出ることはほぼなかった。

かつては学生運動に手を染め、

当時でいうフウテン風いでたちの野生の天才児であり、

彼を知る人たちはみな、その才能に一目置いていたというが、

その若さゆえの、横暴さや過激さ、生意気さも手伝って

野生児坂本は特異な目で見られていた。

だが、それでも彼はしずかに、着々爪を研いでいた。

そうして満を持して、時代の寵児にのぼりつめたのが

80年代、そうYMOの一員として、時代の最先端をゆく姿だった。

とはいえ、この卓越した確かな教養と批評精神に裏付けされた

実は地道な音楽家坂本龍一という人は

作曲家、演奏家、思想家、環境活動家といった、

実に多様な顔を持つが、サービス精神が旺盛だった。

彼の音楽的魅力を語るうえで

しばしば見落とされる「アレンジャー」としての才覚を忘れてはならない。

アレンジとは、単なる伴奏付けや和声付けにとどまらない。

旋律に生命を与え、歌を生かし、時代の空気を編み込む魔術である。

坂本はその領域において、日本のポップス史に

決定的な足跡を残した人物、偉人だと僕は思っている。

J-POP以前――歌謡曲の革新者としてのRS

坂本の編曲家としての初期の仕事をたどれば、

まずは友部正人『誰もぼくの絵を描けないだろう』(1973)への参加に始まる。

その後、りりィのアルバム『オーロイラ』(1975)で全編曲を担当し、

ここですでに「歌い手の声を空間的にどう響かせるか」という観点を

十二分に持ち合わせていたことを証明してみせる。

フォークや歌謡曲の定型にとらわれず、管弦楽的な広がりや、

クラシック由来の重厚さを注入することで、

70年代の歌謡曲を、新しい質感へと押し上げていた人物なのである。

たとえばシティポップの名作、

南佳孝『サウス・オブ・ザ・ボーダー』(1978)における仕事などは

坂本のアレンジャー人生の金字塔ともいえるクオリティを誇る。

ボサノヴァと都会的なエレガンスを溶け合わせ、

サックスやストリングスの響きで「都市の黄昏」を描き出す手腕は、

日本のシティポップ全盛の礎となったといって過言ではない。

旋律を包む和声の透明感、リズムセクションの抜き差しの妙、

それらすべてが「編曲」の力であることがはっきりと刻印されている。

シティポップと編曲の黄金時代のRS

70年代末から80年代初頭、

日本の音楽界には「シティポップ」なるムーブメントが台頭する。

坂本は盟友山下達郎の『It’s a Poppin’ Time』のライヴ参加をはじめ

大貫妙子や矢野顕子との共演を通じ、

シティポップの背後で、奏者として鍵盤を操りつつ

そのアレンジ面でも大いに貢献したことはいうまでもない。

ここで注目すべきは、彼の編曲が決して「主役」を奪わないという点だ。

南佳孝の都会的で、低く囁くような歌声、

大貫妙子の素朴で透明な声、矢野顕子の奔放なピアノとヴォーカル

坂本はそれぞれの個性を最大限に引き出す伴奏を施す姿勢を崩すことはない。

必要以上に飾らず、しかし予想を超える和音進行やリズムの転換を差し込み、

曲全体を新鮮に聴かせ、主役をブーストする。

これこそが編曲家の領分であるかのように、容易にやってのける職人だった。

アレンジャーからサウンド・デザイナーとしてのRS

坂本の編曲は単なる西洋的な「オーケストレーション」を超え、

80年代には革新的で実験的な「サウンド・デザイン」へと進化する。

サーカス「アメリカン・フィーリング」(1979)の編曲では、

コーラス・グループの特性を最大限に活かしつつ、

シンセサイザーとストリングスを溶け合わせ、透明で都会的なサウンドを構築した。

この曲で坂本は日本レコード大賞・編曲賞を受賞し、

歌謡曲というフィールドにおいても、

名実ともにアレンジャーの第一人者として認められることになる。

また、加藤登紀子『愛はすべてを赦す』(1982)では、

1930年代ヨーロッパの歌曲を新しい息吹で蘇らせた。

彼の編曲は原曲の時代性を尊重しつつも、

ピアノやシンセを駆使してモダンな響きを与え、過去と現在を橋渡しする。

編曲とは時に「翻訳」であり、

坂本は文化の翻訳者として、その役割を担ったのである。

アンダーグラウンドとの接点にいるRS

坂本の凄さは、こうした商業ポップスだけにとどまらない。

Phewのソロデビュー・シングル「終曲」(1980)では、

声をノイズや空間処理の中に溶け込ませ、歌の概念そのものを解体した。

さらに Gunjogacrayon の「35」では Dub Mix を担当し、

音の抜き差しと残響の操作でアンダーグラウンドの音響実験に関与した。

これらは『B-2 Unit』(1980)の実験性と並行しており、

坂本が編曲を「音響芸術」の領域に押し広げていた証拠である。

つまり彼は、編曲を「大衆歌謡を美しく整える技術」と同時に

「音そのものを再構築する実験」として実践していたのである。

こうした革新的な視線がやがて、国境を越えて評価されてゆく。

国際的コラボレーターとしてのRS

坂本の編曲術は、国内にとどまらない。

ジャパン時代から交流のあったデヴィッド・シルヴィアンは

この坂本を片腕だと常に認識していた。

彼の名盤はこの片腕なくしては成立しない。

また、トーマス・ドルビー、アート・リンゼイ、カエタノ・ヴェローゾとの共作や

PILやビル・ラズウェル、クリスチャン・フェネスに至るまで、

幅広い交流は続いてゆく。

そして、注目さされたのは、

ベルトリッチとの仕事に代表される、映画音楽の分野である。

『戦場のメリークリスマス』(1983)のテーマも、実は編曲的発想の結晶でもある。

旋律自体は、和声の配置や楽器の選択が曲全体の感情を決定づけた。

旋律の背後にある感情を読み取り、それを音響空間として構築する能力は、

言語やジャンルを超えて通用することを示してみせる。

旋律の背後に広がる宇宙的鳥瞰力をもったRS

こうしてみても、彼の仕事は、全体からすれば、ある意味側面でしかない。

確かに、坂本龍一は作曲家として多くの名曲を残している。

しかし彼の本当の凄さは、旋律の背後に

どんな宇宙を広げるかを設計できる編曲家であった点にこそある。

一見、自己顕示欲旺盛な姿を見せることもあるが、

坂本龍一の優れた点は、自己を離れて、俯瞰できるその視線にあるのだと思う。

歌謡曲からシティポップ、アンダーグラウンド、映画音楽に至るまで、

彼は常に旋律を最大限に生かしつつ、新しい響きを注ぎ込んできた。

編曲とは、見えざる建築であり、聴く者が気づかぬうちに心を動かす力である。

坂本はその建築を極めた稀有な音楽家だったのだ。

彼のアレンジの痕跡を辿ることは、

日本のポップス史と実験音楽史の両方を読み解く鍵となるはずなのだ。

日本のボブ・ディラン友部正人と、新宿ゴールデン街で出会い、意気投合したことをきっかけに参加。坂本龍一の活動がここから始まったという意味では、このギターと声とピアノだけのシンプルなアルバムは、教授のみずみずしい誠実なピアノプレイが今となっては貴重な音源として心に響く。