さらば、粋の人

高橋幸宏が亡くなって早2年。。。

回想ひとつできず、ダラダラ時間だけが過ぎていった。

その間も気がつけば彼の音楽を、普通に聴くことは何度もあるし、

正直、いまも生きているような錯覚さえ覚える。

そう、すっかりとこびりついたユキヒロ節の声が懐かしい。

そして、あの隙のないタイトなリズムを忘れることはない。

そんな偉大なるアルチザンであり、ポップメーカーをたたえる時間。

ようやく、そんなタイミングがきた。

雨の季節がくるたびに、そんな高橋幸宏のことを思い返す。

6月6日生まれ。6が並ぶ日だ。

クールな双子座、生粋の東京人ということで、

同時代人としての共感はあれど、ぼくにはどこか縁遠く、

そしてリアルにリスペクトの思いだけが一人歩きする。

ユキヒロを偲ぶとき、そこにはいつも粋な風とともに思いがこみ上げてくる。

まさに、風の人だ。

語りすぎない、しゃしゃりでない粋な大人としての顔をもっていた。

知的で、クール、なによりダンディな音楽家だった。

今その音をじっくり聴くと、十二分に歌い、リズムを刻み、

音楽を粋に楽しんでいた人だというのが伝わってくる。

そう、ボクが中学生のときに、はまったYMOという近未来的音楽で

なによりも覚えているのは

「汗をかかないミュージシャン」という刷り込みが新鮮だった。

だが、彼には彼の温度、そして湿度が感じられた。

どの曲にも、どの装いにも、どの沈黙にも、

“ユキヒロらしさ”が確かに染みついていた。

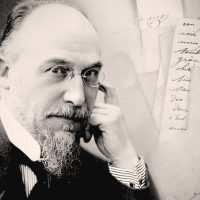

1952年、東京生まれ。 キャリアの始まりはロック。

サディスティック・ミカ・バンドでの活躍により、

高橋幸宏は70年代の日本ロックを代表する”鼓手”として名を馳せた。

しかし彼のドラムは、ただ音を鳴らすだけではなかった。

「どう鳴らすか」より「どう間を置くか」に美学があったように思う。

そしてそこにすでに、後年のユキヒロ・モダニズムの萌芽があった。

1978年、Yellow Magic Orchestra、略してYMO。

日本が世界に放ったテクノポップの先駆。

ぼくはまぎれもなく、YMO世代だ。

その細野晴臣、坂本龍一という、思想と技術の化け物ふたりの間に、

あって絶妙なバランサーとして機能したのが幸宏だった。

ドラムにおいても、歌においても、

彼は常にバランスにこだわっていたようにみえる。

気づけばその音が全体の空気を作っているのだ。

「Rydeen」「Cue」「LE FEMME CHINOISE」

これらの代表曲には、常に彼のタイトかつしなやかなリズムが宿っていた。

そして歌声。 無機質な電子音の海に、

彼のロマンに溢れた吐息のようなヴォーカルがふいに漂うとき、

YMOは単なるマシンではなく、詩情を帯びた装置へと変貌する。

いまとなっては“歌心”さえ感じるような情緒を残した。

実は高橋幸宏は繊細な人だった。

ソロ活動においても、チャレンジ精神の狭間にも、持ち前の弱さを隠さなかった

『Neuromantic』(1981)は、都会のメランコリーをエレガントに包んだ名盤だ。

タイトルに込められた「ロマン神経症」的感覚こそ、彼の核だった。

繊細であること、それは同時に弱さを隠さないこと。

でも、決してひとにそれを押しつけない“弱さ”であり

それゆえに、彼は少しナイーブすぎたのかもしれない。

幸宏の音楽は、共感を求めない優しさに満ちている。

まさに都会的な姿勢が貫かれている。

その線の細さこそが、彼のロマンティシズムだったのだ。

また、鈴木慶一とのユニットTHE BEATNIKSでは、

実験性と文学性を兼ね備えたナンセンスのエレガンスが結晶化した。

笑い、ずらし、問いかける、まさに大人の遊びだ。

ここでも、彼は音楽を過剰に語らず、たださりげなく提示してみせた。

ファッションもまた、幸宏にとって音楽と等価だった。

いや、人生そのものだったかもしれない。

隙を見せないこと、それでいてスタイルにエレガンスを失わないこと。

人民服をYMOに導入したのも彼。

のちに自身のブランド「Bricks MONO」を立ち上げるなど、

彼の衣服観には哲学があったのだと思う。

それは、流行を追うのではなく、 自分に似合うスタイルを、

粋に、軽やかに、まとうことだった。

それは同時に見られることへの意識だったのかもしれない。

都会人としての宿命を背負うこと。

それが高橋幸宏流の品格だったのだと思う。

ステージでも決まっていた。

ときにクール、ときにクラシック。

だがいつも、彼は”自分らしい”ラインを見失わなかった。

同時に高橋幸宏は、年齢にも縛られなかった。

PUPA、METAFIVEといった若手中心のプロジェクトに積極的に参加。

彼は「師匠」ではなく、「同伴者」として常にそこにいた。

教える側ではなく、共に遊ぶ側にいる。

上下ではなく、横並びで音楽することの粋。

その姿勢が、若い世代にとって何よりのインスピレーションとなったのだ。

POSTYMOとして、Sketch ShowやHASMOでの活動では、

幸宏はテクノの躍動を、室内楽のような落ち着きへと変容させていった。

もはやそこには、奇抜さや実験性は薄まり、

すでにある革新性をクラシックに置き換える術としてみせた。

あるのは、「今日も生きていてよかった」と感じさせるような、

音の呼吸、音の間合い、生活の沈黙が込められていた。

それが“モード”を代弁していたのかもしれない。

高橋幸宏という存在は、 決して文化を担う人ではなかったとは思うが、

文化をどう粋に消費し、咀嚼し、着こなし、鳴らし、

そしてふっと忘れてしまえるか?

そんな”生活に根ざした美意識”を体現した人だったように思えてくる。

彼にとって、音楽も、服も、言葉も、 全部が”スタイル”だった。

だから、そこは生涯崩れない線としてあった。

でも、そのスタイルをこれみよがしにひけらかすことなど一切なかった。

東京という都市が持つ洗練と、 英国文化に根ざした品と、

そこに年齢を重ねて、日本的な”引き算の美学”を持ち込んでいた。

それらを絶妙にブレンドし、 「日常に潜むロマン」をそっと音楽にしてくれた人だ。

幸宏のいない昨今のシーンは、少し、音が薄くなったように感じる。

アイロンのかかっていないシャツのように、

あるいは、磨ききれていない靴のように、

何かが足りない。

そしてなにより、盟友の教授もいない。

でも、雨の日にふと耳を澄ませば、

あのスネアの余韻がこの都市の街角に潜んでいる気がする。

まさに、ウオーキング トゥー ザ ビートだ。

ふたりは、空から、この国、この街の推移を

懐かしい昔話に花を咲かせ、粋な微笑みで見つめてくれているにちがいない。

幸宏が遺した僕好みの10曲

Rydeen (YMO)

Drip Dry Eyes

Cue(YMO)

Walking To The Beat

Thatness And Thereness FEAT.高橋幸宏 · トベタ・バジュン

Pure Jam (YMO)

Now And Then (The Beatniks)

Turn Turn (SKECH SHOW)

元気ならうれしいね

BETSU-NI YUKIHIRO&JANSEN

- Rydeen (YMO)

- Drip Dry Eyes(ソロ)

- Cue (YMO)

- Now And Then(The Beatniks)

- Walking To The Beat (ソロ)

- Thatness And Thereness FEAT.高橋幸宏 · トベタ・バジュン

- Pure Jam (YMO)

- Turn Turn (SKECH SHOW)

- 元気ならうれしいね (ソロ)

- BETSU-NI YUKIHIRO&JANSEN

こうして、選曲していると、10曲が収まり切れないことが判明してくる。いい曲が多いな。まだまだ発見があるのを感じる。ま、ほんとは好きなドラムだけのバージョンとか、カバー特集や、幸宏のルーツミュージック特集なんてのも浮かんだけど、時間ばかりたつので、一旦このぐらいにしておこう。ありがとう、幸宏さん。あなたの音楽はこの先も、色褪せることなく、僕の心に残っていくことでしょう。

![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)

テクノポップ革命の象徴。セカンドアルバム『Solid State Survivor』(1979年)に収録された、幸宏のドラムが全体を牽引する初期の代表曲。出足のハイハットがどこか時代劇風の馬が走る音のように聞こえる。ただ、僕が中学生のときに初めて耳にしたときは、このサウンドに未来を感じたものだった。その音が今聞いても古びていないことに驚く。