奇書のドグマ

今日はチャカポコ映画狂騒曲の一席を一つ。

おつきあい、よろしくどうぞ。

♪ チャカポコ、チャカポコ……どこからともなく響いてくるあの音。

聞こえますか?

精神病棟の白い廊下。

鏡に映る「自分」らしき他人。

見えますか?

そして唐突に始まる、演説のような講義、

反復されるセリフ、次第に歪んでいく時空と論理……。

ようこそ、松本俊夫監督の実験映画『ドグラ・マグラ』(1988年)へ。

というわけで、読後感ならぬ”観後感”が

「自分の脳がズタズタにされてしまったようだ」といわしめる、

夢野久作の奇書の金字塔からの映像化された本作を

今回は、この脳髄直撃映画を、登場人物のキャラも交えて、

漫談調に語ってみることにしよう。

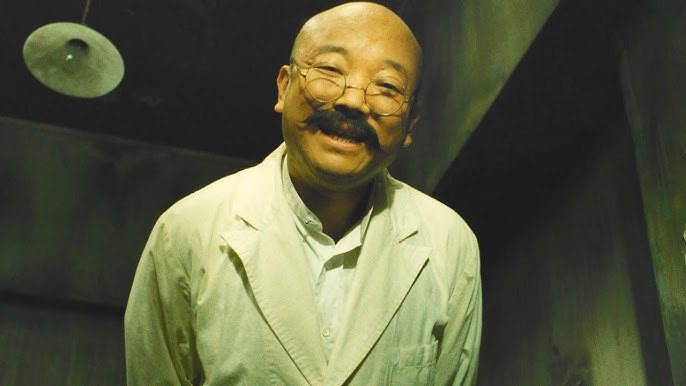

まずは、正木博士役の桂枝雀。

もうこの人が出てくるだけで、空気がバグるんです。

落語の天才が演じる精神医学者。

セリフは哲学的な精神論なのに、調子とタイミングは完全に落語の“まくら”。

聞いているこちらの理性がどんどん緩んでいくのであります。

「えーではございませんか?」と軽妙に語るその口調の裏には、

破滅的な狂気が潜んでいるのが、ひしひしと伝わってきますな。

教壇に立った正木教授の、たとえば「あほだら経」の場面なんぞ!

チャカポコ鳴らしながら、経文のように意味不明な音節を唱える桂枝雀。

これぞ師匠にしかできない芸道の域というやつです。

いやあ、天才枝雀の面目躍如たる怪演の類いですな。

あまりに真剣なので、こっちは笑うしかないのですが、

いや、笑ってるけど、怖いんです。

笑ってる自分が怖い、

これが本物のカルトが憑依する映画というやつか?

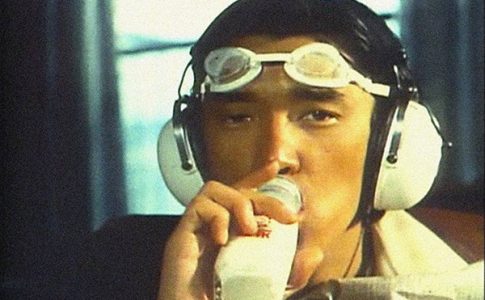

主人公の記憶喪失の青年呉一郎を演じるのは松田洋治。

その”空洞演技”──記憶を失った青年の”空気”がこれまた怖い

これがまた、虚無そのものの存在感でイイ。

さすがは劇団ひまわりで子役のときからもまれているだけのことはある。

その、何も知らない、だが、何かを知っているような眼差し。

笑っているのか、泣いているのか、怒っているのか?

魂はあるのか、ないのか?

うーむ、そのどれでもない顔。

まるで映画の中心にぽっかり空いたブラックホールのよう。

彼が何者かわからないから、観客も自分の正気が揺らいでくるではありませんか?

そして誰もが問われることになるフレーズ。

「あなたは誰?」と。

可憐な少女・トモ子という存在。

かわいらしい外見とは裏腹に、

彼女の存在こそが物語の核心をくすぐる悪夢的な存在なのかもと

想像は勝手に膨らむが

そもそも彼女は純粋なのか、それともすべてを見透かす悪魔なのか。

無垢な微笑が、これほど不気味だったことがあっただろうか?

まるでルイス・キャロルのアリスが、狂気の医療実験に巻き込まれたような感触。

彼女の「存在そのもの」が映画の不安定な足場を揺らす、

座敷童ならぬ、座敷童女ではありませんか。

そして本作の最大の特徴が、

「ドグラ・マグラ」という書物が劇中に登場し、

それを読んだ者は必ず発狂するという設定。

これぞ原作におけるメタフィクションの極地ですな。

こんな奇天烈を、どう映画化するんです?

映画では、その書物を“読まされる”という経験が映像と音で再現されます。

観客も登場人物とともに、意味の迷宮に引きずり込まれ、

視点が、時間軸が、世界の構造そのものが

まるでダリの時計のようにぐにゃりと歪むってな感じ。

こうしてみると、松本俊夫という人は、

もともとアヴァンギャルド映像の旗手として知られいることもあって、

その彼が、ストーリーをなぞるような映画を撮るわけがありませんし、

むしろ、映画という形式そのものをぶち壊す勢いで、

『ドグラ・マグラ』の映像化に挑んでいる。

そこはやりたい放題という特権を利用しているんですな。

ジャンプカット、逆再生、多重露光、あえてのチープな合成、

人物の分裂やセリフのエコー、意味不明なナレーション……

あらゆる技法が、映画の“論理”を破壊し、“脳”に直接作用してくるものばかり。

この映画、物語を追おうとしたら負けです。

意味を求めるな、体験せよ。

論理的な読解をやめたときに、逆に見えてくる“本当の意味”があるのですよ。

そして、あなたの脳髄が……

気づけば観客自身が、映画内の“患者”になっているってな仕掛け。

これは単なるフィクションの世界なんかじゃない。

自分自身の正気を、視覚と聴覚からグラグラに揺さぶられる体験。

映画というよりも、90分の狂気体験型アトラクションそのものです。

いやあ、それにしても原作ありとはいえ、

よくも90分の映画に仕立て上げましたな。

そこはお見事です。

とはいえ、最初は笑っていたはずなのに、

ふとした瞬間、その笑いが凍りつくではありませぬか。

チャカポコ、チャカポコ……その音が、いつまでも耳に残るのです。

ホラーの類いではないのに、この得たいの知れない感じ、

なんでしょうね?

では、この映画化による功績とはなんでしょう?

「映像によって原作の混沌を再現する」ことに成功したというよりも、

むしろ「観る者の精神を直接ゆさぶる装置として成立した」点にあるのかと。

そうですとも、理屈で理解できない”ことが、

この作品の完成度の高さを証明しているのでは?

まさにそんな逆説が当てはまるのかもしれません。

つまり、これは映画のふりをした、奇書そのものの亡霊なのですよ。

そう解釈したほうが、精神的にはよろしいのかと。

さあ、次に観るのは、あなたの番です。

脳をズタズタにされる覚悟は、できていますか?

ちなみに、くれぐれも、まず原書を読んで、それから映画をじっくり味わおう、

なんて野心は抱かないほうがよろしいかと。

その意味では、映画に身を投げるという快楽か

言葉の迷宮地獄と戯れるか、まずはそこに立ってから

ゆっくり、じっくりこの奇書を味わって欲しいものです。

一度狂ってしまうと、もうどこへも向かえなくなってしまいますよ。

King Crimson – 21st Century Schizoid Man

このジャケ、いつみてもすごい。いわずもがな、キング・クリムソンの代表的な名曲、プログレの代名詞といってもいいだろう、「21st Century Schizoid Man」。スキゾマンが精神異常者なのか、分裂症的人間なのかはさておき、夢野久作の『ドグラ・マグラ』に対抗するには、これぐらいの狂気でないと対峙できない。冒頭の不穏なノイズから、途中のたたみかける分裂したテンポとたたみかけるリズム、あるいは狂気の歌詞の破片が呼ぶ幻視とともに、ロバート・フリップのノイジーなギターリフ。文句なしにその音圧に圧倒されることになるだろう。

コメントを残す