月にも触れる窓辺の優しさ

聾唖の女性ボクサーを描いた前作『ケイコ 目を澄ませて』の演出に

すこぶる好感をもっていた流れで、三宅唱による『夜明けのすべて』を見た。

その空気感が、ここでもナチュラルに心に刺さってくる後味のいい映画だった。

原作は未読だが、瀬尾まいこ『夜明けのすべて』、小説の映画化である。

NHKの朝ドラ「カムカムエヴリバディ」で夫婦を演じた二人、

松村北斗と上白石萌音による主人公の男女山添孝俊と藤沢美紗は、

それぞれパニック障害とPMS(月経前症候群)を抱えている。

内容は、心の奥底に秘めた「生きづらさ」とどう向き合うか、

対人との向き合い方や、コミュニケーションのとり方についての

深い考察映画とも言えるだろうか。

そんな二人が、とある職場で出会い、絡んで、

いったいどんな物語が語られるというのか?というと

そこにとくに事件性のようなものもなく、

定番の恋愛絡みのストーリー、というわけでもない。

お互い感情におぼれることなく、かといって、

よそよそしくならず、ぎこちなさを避けるように、

その境界線を、うまく練り歩きながら描いている点に共感を覚える映画だった。

パニック障害とは、極度の不安から起こる発作として、

いつからか、よく耳にすることが増えたメンタル疾患の一つだが、

自分には縁遠くも、なんとなくは想像できる。

その場でいきなり発症することの恐怖。

それを思うと、そう安易に人前に出たくはなくなる気持ちは理解できる。

いっぽうで、PMSとなると、よくわからない。

こちらは寄り添うことはできても

理解することは所詮不可能である。

なぜなら、男にとって生理という現象は、女性固有の永遠の神秘。

想像域から脱することなく、

容易に理解をしめし、言及することすら憚られるようなものだからであり、

事実、個人差もあって、一概にPMSをひとくくりにはできないものである。

実の所、こうしたメンタルに関する疾患には

わからないと潔く言いはなった方が

誤解を招かず、穏便に済まされるのかもしれない。

映画のなかで、主人公の行動を左右するまでに、

そうした症状に悩む一人の女性がかかえる闇を、

わざわざ茶化すわけにもいかない。

冒頭、高校時代の美紗のバス停で体調不良シーンは

いわば、そうした意味での釘差しなのかもしれない。

それは、いつもならできることができない。

人の目に応えることもできないほどに、

感情をコントロールできないという症状に見舞われる。

同情や心配はできても、救いにはならない。

そんな事情に、踏み込みたくとも踏み込めない領域があるのだと

こっそり教えられるのだ。

映画が単なる「病気との戦い」にとどまらず、

病を抱える者たちに対する社会の眼差しや職場の寛容性といった外的要因が

いかに重要であるかという問題を、どこかでさりげなく提起している。

『夜明けのすべて』は、山添と美紗のパーソナルな苦しみを中心に進行しはするが

山添が抱えるパニック障害は、目に見えにくく、

社会との接点を失いがちな精神的な異変である。

発作が起きた時、彼は自分の身体や心が制御できなくなり、

周囲の理解を得ることができずに孤立していく。

美紗は月経前症候群(PMS)という身体的な変化の苦しみ、

その症状が彼女の感情に大きな影響を与え、人間関係を複雑にしている。

彼女が感じるのは、身体的な不調による心の不安定さと

それを受け入れてくれない社会からの視線だろう。

ゆえに、陥る孤独感。

共感とはいかないが、理解は十分できる。

映画は、これらの病が登場人物たちの日常をいかにして制約し、

彼らの生きづらさを助長するかを描きながら、

同時にその背後にある社会的な問題、社会の理解、寛容、

そして支援が、いかに彼らの人生に影響を与えるのかを巧みに織り交ぜている。

ふたりが働く会社栗田科学が、原作(原作では栗田金属)とはちがう設定で

プラネタリウムという星の運行キットを扱う設定になっているのも見逃せない。

むしろ、ロマンやファンタジーをも連想させるが、

この映画の趣旨に、それは目に見えるように盛り込まれていない。

とはいえ、星を見るという行為が

なんらかの、思いを代弁しているようにも思える。

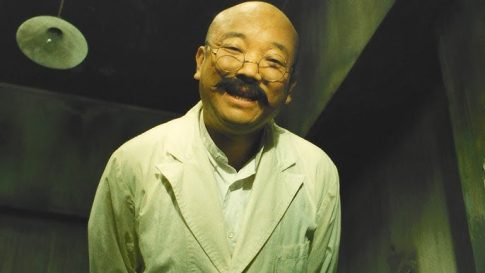

それは、光石研扮するこの栗田科学の社長の人間性の反映とともに、

手のとどかない日常の限界の先にある、

もうひとつの窓を開いてみせてくれるからかもしれない。

この映画を観る上で見逃せないのは、そうした社会的な寛容性の加減が

いかに人々の生活を左右するかという点だろう。

山添と美紗の問題は、決して「個人的な不幸」や「単なる障害の問題」ではない。

二人が抱える問題は、社会全体がどれほど寛容で理解あるものであるかに

大きく依存するのだ。

特に、職場という社会的な枠組みが彼らに与える影響が重要である。

山添は自分の症状が突発的に現れるため、

その「異常な状態」に周囲がどれだけ理解を示し、

サポートするかが彼の精神的安定に繋がる。

一方で、美紗もまた、PMSに苦しむ中で、周囲からの理解が欠けていれば、

日常生活が過酷になり、職場での自分を保つのが難しくなってしまう。

映画は、彼らが職場でどのようにして他者との関係を築いていかを描くとともに、

その職場内での寛容な態度がいかに彼らの苦しみを軽減させ、

再生を促進するのかを強調してみせる。

職場内の共感と理解が、物語の中で非常に重要な役割を果たすことは、

現代社会における病を持つ人々への支援のあり方を示すものとなっている。

その意味では栗田科学という組織のありかたにも共感を覚えるだろう。

それにしても、見えない敵とたたかうほど

苦しいものはないのかもしれない。

どんな病も、対象があってゴールがあるからこそ、乗り越えられる。

だが、パニック障害とPMS(月経前症候群)は、

いずれも、対象があってないようなものなのかもしれない。

ここに、こうした疾患の闇がある。

そうした痛みと向き合う人間に、唯一の優しさをこの映画は伝えている。

近づきすぎず、離れすぎず。

僕らが唯一振る舞えるその加減において、二人は救われるのだ。

いってはならない言葉もあれば

いうことで救われる言葉もあるのだと。

美紗が山添のアパートへ押しかけ、髪を切るというシーンに

そんな思いが静かに映りこんでいる。

こうしてみていると、『夜明けのすべて』は、

病を抱えた人々が直面する生きづらさだけを描くのでなく、

その生きづらさを取り巻く社会の寛容性や理解がいかにして変化し、

個人の成長に寄与するのかを問いかける作品であるのはまちがないない。

映画は、病気や障害に対する社会のまなざし、

そして職場での寛容性の重要性を鋭く描きながら、

最終的に理解と共感がどれほど力強い再生を促すのかを示している。

登場人物たちが自らの苦しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出す姿は、

社会のあり方に対する深い反省を促すとともに、

そこに、男女の関係を超えた並列のやさしさの救いを提示する。

しかも、そうした感動をきれい事やドラマ性に還元せず

日常のなかに、いかにナチュラルにとらえるか、

映画として描く難易度は、見た目以上に大きいものだと思う。

そんな思いを、プラネタリウムの天体ロマンは優しく微笑む。

星は巡るのだと。

星の運行に目を向け、その神秘が人の道を照らし出すような、

そんな気配を漂わせている『夜明けのすべて』は

一番暗い夜明けの直前の、その先にある希望に、

遠い星の運行に身を委ねることで、

無事朝を迎えることの幸せと静かにリンクさせる映画なのである。

戸川純 : 玉姫様

女性の生理、その身体的・精神的な変化を歌った曲がある。戸川純による「玉姫様」。1980年代の日本のニューウェーブ音楽シーンを代表する一曲である。歌詞には、もろに生理の際に感じる痛みや情緒不安定さを暗示する言葉が使われている。戸川純は社会的にタブーとされるテーマを、物語的かつ詩的な手法で表現し、女性特有の身体的な不調やその影響を深く掘り下げているが、今思うと、なかなか画期的、実にパンクでポップな曲だ。音楽的には、細野晴臣プロデュースによる、ニューウェーブ特有の実験的なサウンドが全面に出ており、シンセサイザーやエレクトリックミュージックの可能性をポップチューンに昇華した記念すべきアルバムだが、ここは、さらにワイルドで狂気みなぎるライブバージョンに浸ってみよう。

コメントを残す