十人十色、水で描かれた物語

誰しも、人に言えないような性癖をひとつやふたつ持っているに違いない。

たとえば、映画『正欲』で描かれる男女の水に対する異常な反応、

つまりはマイノリティとしてのフェティシズムがクローズアップされている。

かくいう自分は、まず「水」そのものを性的な対象として捉える感覚もなければ

別段、興奮などしない。

が、水に濡れた風景には情緒を感ずる心はあり、

オブジェとしての水道の蛇口にもある種のフェティシズムを感じる、

そんな人間である。

そうした「マイノリティ/多様性」の嗜好を、あえて他人に公表するまでもなく、

自分だけで楽しむ分には誰にも迷惑がかからないし

そこで良い悪いの判断を下すべきでもないことだ。

しかし、多様性とは、なんと寛容で、かつ曖昧な表現だろうか?

原作朝井リョウによる岸善幸の映画『正欲』では

5人の登場人物が「なにをもって正解とすべきか」「マイノリティとは何か?」

といういかにも現代社会が抱える問いをめぐって

複数の視点が静かに交差する群像劇を描いた映画になっている。

ここには声高に何かを訴えたり、観客の感情を煽るような派手な演出はなく、

それなのに、観終わったあとには、胸の奥に何かが刺ささったまま、ずっと残る。

何が正しくて、何が間違っているのか?

その問いを、言葉ではなく映像と沈黙で投げかけてくる。

岸善幸は、原作朝井リョウの小説を忠実に映像化したわけではない。

むしろ、登場人物たちの内面に深く潜る原作の語りを、

そっと一歩引いて見守るような演出に切り替えて描いている。

そこにあるのは、“正しさ”を一方的に語るための映画ではなく、

観る者自身が「自分の正しさ」を問われるような、

不思議な読後感ならぬ“観後感”に襲われる。

この世界、ずばり、多様性によって、分断された世界の縮図とも読めなくはない。

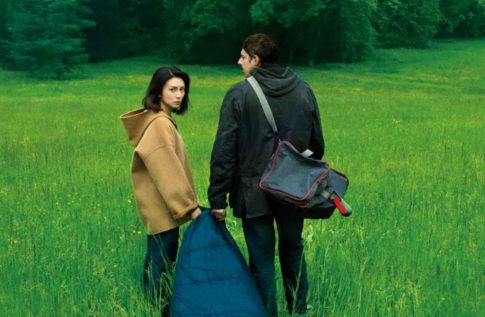

たとえば、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗の佐々木佳道の関係がそうだ。

ふたりは、その性癖のマイノリティゆえの問題意識を抱え

通常の恋愛的なときめきやロマンチックな感情とは

少し違った領域でつながっている不思議なカップルである。

水に濡れること、排水される水の音、静かに流れる水の質感、

それはフェティッシュでありながらも、非常に静かで、美しい現象に惹かれている。

彼らの関係は、社会の“正しさ”から見れば“逸脱”とされるかもしれないが、

映画の中ではむしろ最も自然で誠実な交流のようにも映る。

一方で、稲垣吾郎による寺井啓喜という人物は

「正しさ」を体現する人物として登場する。

彼は検事であり、法を武器に他人の人生を裁く立場にいる。

その職業意識には誠実であるがゆえに、

時に「マイノリティ」に対する想像力の欠如に陥る。

その背景には、自らの家庭でうまく築けなかった関係性や、

息子との距離、妻とのすれ違いとしても描き出されている。

要するに、寺井はこの社会における多数派側にある意識の反映なのだ。

寺井の視点は、法と秩序の側にある一方で、

私生活では揺らぎ続けるひとりの人間の姿を映し出す。

そして、もう一つの軸として描かれるのが、

大学生山田真歩の神戸八重子と佐藤寛太による諸橋大也の関係だろう。

八重子は、自らを「男性が嫌いだが、なぜか男性を好きになってしまう」と語る。

これは単なる性的嗜好の問題ではなく、

彼女が社会の枠に合わせて自分がどう向き合えばいいのか、

葛藤し続ける姿を象徴している。

大也はそんな八重子に寄り添おうとするが、

彼の好意は“優しさ”の押しつけにも見え、ふたりの関係は決して安定しない。

この三つの関係性、水フェチという性的マイノリティで結びつく夏月と佳道、

法と倫理の境界に立つ寺井、

そして性的アイデンティティに揺れる八重子と諸橋、

それぞれを並列に配置することで、映画は一つの命題を浮かび上がらせる。

「マイノリティとは誰か?」という問いだ。

一見、性的嗜好や性自認の問題のように思えるこの問いは、

実は観る側にとって非常に身近なものとして突きつけられる。

たとえば、「自分の好きは、誰かの嫌いかもしれない」

「自分の普通は、誰かの異常かもしれない」、

そうした“認識のズレ”こそが、

現代におけるマイノリティの根本的なテーマなのだ。

この映画を間違っても「社会派ドラマ」というつもりはない。

岸監督の演出は、そのズレを声高に指摘することなく、

じっと見つめ続けるスタンスを貫く。

長回し、沈黙、目線の動き、水の音、都市や若者たちの気配。

言葉では語られない感情が、画面の隅々から滲み出ている。

そして何より特徴的なのは、誰一人として“救われない”し、

また“罰されない”ことだ。

これは、ある種の現代映画では珍しい構造とも言えるのかもしれない。

なぜなら、多くの物語は「分かりやすい救済」や「悪の断罪」によって

カタルシスを与えるが、この映画はそうした構造を

一切拒否している点に好感を抱く。

では、何が残るというのか?

実はそれは、理解でもなく、共感でもない。

ただそこにある「響き合いの残像」なのだと思う。

ガッキー演じる夏月が、水に濡れながら微笑む一瞬のカット。

誰にも説明できない、けれど確かに心に触れる感情。

あの感覚こそが、この映画が提示する“正しさ”なのではないか?

正義も、正しさも、もしかしたら幻想かもしれない。

同じ屋根の下で、不器用に性行為の真似事をする二人。

男と女の肉体の交わりとて、我々の本能に基づく習慣にすぎないのかもしれない。

つまりは「性欲」はあっても「正欲」なるものは存在しないのだ。

同時に、その欲望が間違いでもなければ

他者によって排斥されるものでもない、ということだ。

ただし、われわれは社会の住人という檻の中に生きている。

このマイノリティというラベルすらも、時に誰かを傷つける言葉になる。

では、我々にできることは何か?

ただ、誰かの“異なる在り方”を目撃し、そのまま受け止めること。

それだけでもう、十分なのかもしれない。

この映画からのメッセージを少なくともぼくはそう受け止めた。

とはいえ、なかなか難しい社会に

ぼくらは生きていることを痛感させられる映画でもある。

多様性という言葉にだけに頼れば、世の中なんだって成立するのだ。

やはり、その動機というものに、ぼくは真実が隠されている気がする。

なにが自分をそうさせるのか?

しかし、この映画ではそれすらにも行きつかない。

そう、みんな何かを探しているのだ。

Polaris – It’s all right!

難しいことを深く考えたり、それを言葉で表現しようとしても、感情がその理解に追いつかなければ、たしゃからの共感も理解も得られない。そんなもどかしさを抱えながら、私たちはこの社会を生きている。それは紛れもない事実だ。だから、けれど、本当はもっとシンプルでいいはずだ。物事を素直に捉えることができれば、それだけで十分なのかもしれない。まずは一旦受け止める。そして、わからないことはわからないといえばいい。ポラリスの「It’s all right!」には、そんなシンプルなメッセージが込められている。私が水という存在に惹かれる理由も、ただ単純にその美しさに心を奪われるからだ。それ以上でも以下でもない。ただその美しさが、心を満たしてくれるのだ。人生もまた、そうであってほしい。複雑に絡み合う思考や感情をひとまず置いて、目の前の美しさやシンプルな真実に心を向けること。それができれば、きっと世界はもう少し優しく感じられるだろう。

コメントを残す