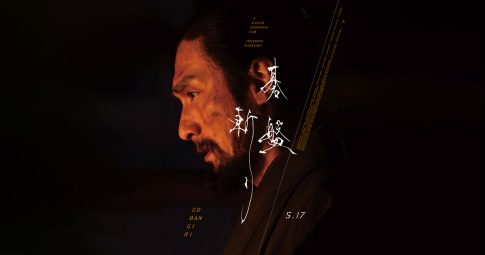

記憶の袖に、紫煙の向こう側の風景がみえる

最近のメジャー映画といえば、たいてい2時間越えが主流。

長いと感じる映画がなんとなく多い気がしている。

良い映画なら、長さが気になることなどないし

なかにはもう少し見ていたいと思わせるような作品もあるが

個人的には、かつてのプログラムピクチャーのように

基本90分前後というのが鑑賞には1番いい気がする。

それぐらいにまとめあげるのも、それはそれで一つの技量のうちであり、

もうちょっと見たい、逆にそう思わせる程度が

ちょうどいいと思うのは自分だけではないだろう。

短くなれば、その分余計なものは削ぎ落とさねばならない。

その意味で、映画『宮松と山下』は見事なまでにセリフが少ない。

なので、85分というのは出色の長さゆえ、安心できる。

それだけで見たくなってくるというものだ。

もちろん、それは単に後付けの口実にすぎないのだが、

その分、実際、この映画には何かとそそられるところが多い。

まず、説明的な映画ではなく、過剰なシーンも無い。

そして、示唆的であるということだ。

ミニマリズムの王道たるオープニングの瓦のショットが、

果たして何を意味するのか?

まず最初にそこから入る。

次に主人公は、時代劇から現代劇まで、

どんどん役柄として殺されるシーンが続いてゆく。

エキストラ俳優だから、あくまで各シーンの駒にすぎないわけだが、

途中のシーンでは、現実なのか役柄なのかわからない様に、

虚構と現実を入れ子にしたシーンも挿入されており、

いよいよ核心として、山下=宮松の記憶喪失問題がクローズアップされてゆく。

『宮松と山下』における“記憶喪失”は、単なるサスペンスの装置でもなく、

メロドラマ的な悲劇性を強調するものでもなく、興味深いのは、

「かつての記憶をなぞることで、かえって現実の存在が希薄になる」という

逆転した記憶の寓話として描かれている点だ。

ひとまず、山下であった頃の記憶の断片に浸かるかの様に

実家である京都へと向かって、妹夫婦と過ごすことで

宮松の記憶になんらかの変化があったのでは?

ということになってゆくあたりが面白い。

結局最後には、記憶が戻ったかどうかは誰にもわからない。

が、おそらくは、戻ったであろう、

そんな気配のみがあるだけである。

このあたりの見せ方も実に巧妙である。

ストーリーはざっとそういうことなのだが、

その上で、妹と兄のちょっと尋常ならざる関係性を

記憶障害の陰に忍ばせて漂うせるあたり、随所に憎い演出が仕掛けられる。

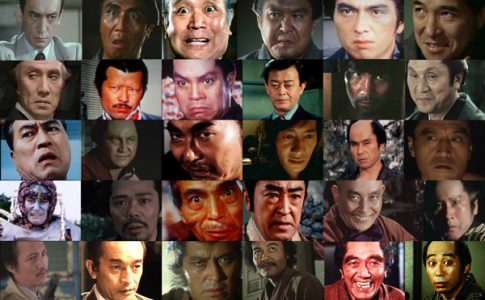

主人公である宮松(山下)がエキストラという設定、

近年、監督自身が主人公の映画は色々あるものの、

底辺のエキストラというポジションに

スポットライトが当たるというのはそうあるものでもない。

むろん、そこに人間ドラマはあるにせよ

地味で面白くはない(映画にしづらい)からに他ならない。

要するに、映画では花形を彩る裏方さんといっていい役回りだ。

前時代的にいえば「大部屋」俳優さん、とでもいうべき存在を思い返す。

近年は映画内映画をめぐるメタフィクション映画こそ珍しくないが

エキストラによるメタフィクション設定というのは

ちょっと毛色が変わっているように思う。

しかも、香川照之扮するエキストラが記憶障害という状況の中、

半ば夢遊病者の様に、いつも不安を抱えながら役を演じているところにも味がある。

物語として、何やら含みをもたせる設定になっている点で

なかなか上手い構成と演出でまとめられているのがお分かりいただけよう。

なによりもこの映画がCMでおなじみの佐藤雅彦、

NHKドラマの演出で知られる関友太郎、

クリエイティブディレクター平瀬謙太朗の3人からなる

監督集団「5月」による初の長編映画という、

そんな外堀にも関心が惹きつけられた、ということもある。

佐藤雅彦といえば、小学館の「ピカピカの一年生」や

NEC の「バザールでござーる」などで知られるCMディレクターで

年齢やキャリアの序列でいえば、おそらく中心人物であることは確かであろう。

この三人体制の映画作りに、黒沢清の『トウキョウソナタ』以来

14年ぶりに主演に抜擢された香川照之が

こんな風に見ていて、面白いと思った。

若者の1人はどこまでも芸術的な感覚で世界を捉えていて、中世ヨーロッパの抽象画家のようだ。もう1人は、かろうじて演技の方向性を演者に伝えてくるが、目の奥では全く違う思考がカチカチと常に動いていて油断がならない。年齢不詳の男は思慮深い教授そのもので、豊かな知識の会話術に満ちながら、その実、何を考えているのか皆目分からない。

制作過程や四方山話はさておき、

この映画で、こちらの認識が変わったのがその香川照之であり、

その演技力である。

いみじくも、スキャンダルが世を賑わしていた直後で、

メディアへの顔出しも極端に減ったなかの出演作

(今のところこれ以後の出演はなかったはず)として

宣伝はおろか、あわやお蔵入りの危機もあったというが、

その演技力には舌を巻かざるをえない。

そして、心掴まれるものがあった。

ずばり、香川照之がこんなに凄い俳優だとは思っていなかった。

単に上手い役者だと称するのは安易だが、

認識不足はおいておいても、新たなる発見が随所にあった。

無論、監督三人体制の元に敷かれたシナリオや演出の良さもあるだろう。

記憶を失った主人公でありながら、

その境界線上をあいまい、かつ優柔不断さのなか

しかもナチュラルな反応をともなってみせる絶妙の間合い、表情。

この難しい役柄をみごとにこなしている点で、

この映画には香川照之の山下=宮松以外には考えられぬほど

不可欠な要素として確固たるものがあるといえようか。

とにかく、終始、宮松(山下)の表情が素晴らしいのだ。

記憶がなく、目の前の情報になんとか向き合うものの

すっきりしないという顔。

過去と現在を行きつ戻りつするような視線。

ハイライトは、なんといってもショートピースを吸いながら

記憶の波を行き交うあの表情だ。

かつて、山下という名で、味わっていたであろうその思いを

なんとか探し出そうとする顔。

まさに、記憶の揺らぎがそのままにじみ出すのをじっくり長回しでみせ

そのシーンをずっと見ていたいと思うほどに引き込まれてゆく。

劇中の精神科医の言葉を借りれば

「記憶が消えるということはない。気持ちの問題だ」

そういうことなのだろうが、

果たして部外者には何もわかるはずもない。

そんな気持ちをめぐって、映画は核心にはいってゆく。

ということだとすれば、この香川照之は

タバコの煙の向こう側に見える景色と

心が通じ合う瞬間を取り戻そうと、ふとなにかを引っ張り上げたのだ。

そんな表情から、台詞では微塵も出さないが、

そうして、妹夫婦の前から姿を消すのである。

夫は記憶が戻らず、その居辛さゆえかというが、

妹はふと「もどったんだよ」と呟く。

妹にはその理由がわかるが、夫にはわからないこの温度差が

物語の奥行きを見事に表しているシーンだった。

そんな兄を見つめる妹の表情もまた秀逸である。

いったい二人の間になにがあったのかさえも劇中定かではないが

何かがあったであろうことだけが伝わってくる演出の妙。

単に記憶喪失の兄を心配しているだけの表情ではないのだ。

そして、それが記憶の障害に影を落としていることだけはわかるし、

その阿吽こそが関係性を言い当てている、といっていいのかもしれない。

もちろん、義理の弟の夫やかつてのタクシー運転手同僚の宮などは

すべて事情を知っており

そうした事情がこぼれおちる瞬間を、

ふとしたタイミングで挿入してゆくのだ。

小道具や、ちょっとした台詞の端に、それを忍ばせる。

たとえば、野球だ。

山下は部屋にあるグラブをさわりながら、その曖昧な記憶に触れたあと

義弟をおどろかせ、妹をにんまりさせるのが、

バッティングセンターでの、記憶を呼び戻すようなショットが続く。

あるいは、ふたりが異母兄妹であることがさりげなく提示される

妹とふたりで、餃子を作るシーン。

そして、意識的なのか無意識になのか、

妹は、たばこによって、かつての兄の喫煙から

記憶へのアプローチを促すシーンへと連なってゆく。

映画として、観るものが最大限に想像力を膨らませるための要素が

豊かに散りばめられ、

自由に行き来できる余白を携えた作品『宮松と山下』。

この映画は、何度か見返すことによって、さらに深層へと入ってゆける

構造上の謎解き要素が、数多く仕掛けられていることに驚くだろう。

そんな巧みに絡み合った映画空間を作り上げた、

この5月としての映画作りは、じつに興味深く、

はやくも次回作さえも期待してしまいたくなっている。

こうしたアプローチは「個人作家の時代」を脱構築し、

むしろ“誰でもない者たち”による共同の思索と感性の運動体として

今後の新しい映画制作の形態として広がるかも知れない。

まさに映画の可能性、視座を広げる作品として注目に値する。

同時に、香川照之のスキャンダルの実態には触れないが

なんとか俳優活動を続けてもらいたいと、今は心から願うばかりだ。

記憶喪失:UA

いみじくも、「記憶喪失」というテーマが偶然一致するとはいえ、

UAが2002年リリースした『泥棒』に収録の1曲目「記憶喪失」は、

イントロにしばらく無音の時間が続いたあと、

まずは鈴木正人のベースがぽつんと入り、音が徐々に満ちていくという、

沈黙と間が織りなす構造の曲調で、

その点は、映画の朴訥な空気感に呼応するかのように響くのだが、

とはいえ、UAの曲のもつ世界観でいえば

ひとつ記憶を失くせるなら あのウタを忘れたい

ずっとサナギのままで 眠り続けていたい

とあるように、記憶=痛みであり、

「それを忘れたい」という消失願望記憶を失くすこと、

つまりは自分を見失いたい/消えたいという願望が歌われている。

『宮松と山下』の宮松における「忘却=他者を生きる」という代替的存在戦略とは、

ある意味、対をなしている感覚なのだといえる。

あえてこの二つが交差する点を見出すとすれば、

記憶の有無という情報的次元ではなく、

「自分という存在がゆらぎの中にある」という状態を

現実と過去のあいまいさに委ねることで自我を守ろうとする

そんな気配を感じるあたりだろうか?

言葉の向こう側に、名もない自分。

沈黙の映像の中に、他者の記憶。

どちらも「誰でもない誰か」として、世界の片隅に存在する、

それはまるで、“風景に溶け込んだひとひらの詩”

そんな生き方の模索なのかもしれないのだと。

コメントを残す