化けものカップル論

年甲斐もなく、ホラー漫画にときめくだなんて。。。

いやはや、もはや、年齢など関係はないのだ。

とはいえ、正直に告白すれば、それは楳図かずお以来の衝撃だった。

古い記憶をアップデートできずにいた長年の思いが

そこで一気に刷新されたのだ。

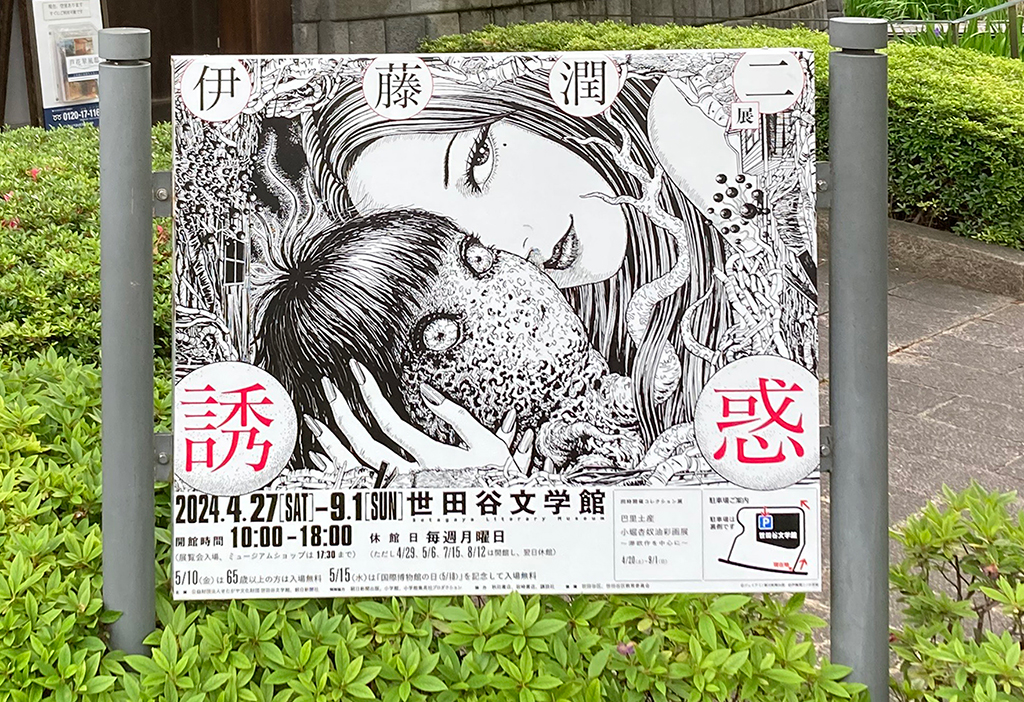

世田谷文学館で開催された漫画家伊藤潤二展『誘惑』に足を踏み入れたとき、

ぼくは既視感と微かな違和感に満ちた空間に包まれ

ひとりタイムトリップしていた。

ここは、美術館でもなく、ギャラリーでもない。

静かな書架の匂いが残る郊外の文学館の白昼。

そこに立ち現れるのは、原稿用紙の罫線や画用紙から解き放たれた、

渦巻きと眼球、そしてまなざしの数々だ。

展示された伊藤潤二の原画たちは、

白と黒の緻密な線で織り上げられた“静かな地獄絵”だった。

だが、その闇はただ暗いのではない。

ある瞬間、ゾクッと胸を撫でるような、妖しい色気を放ちながら

なにか、得体の知れぬ物語を語りかけてくる。

その名を知らしめた処女作『富江』。

(菅野美穂が富江役の映画の方は、さして面白くはなかったのだが)

何度死んでも再生する少女、恐怖であり誘惑、災厄であり美そのもの

彼女の微笑みは、まるでビザンチンの聖女画のように、

狂気と崇高さのあいだで揺れている。

漫画という非現実のなかで、我々を魅了するその存在。

あるいは、女子高生・五島桐絵が住む黒渦町全体が

“螺旋(うずまき)”に呪われ、カタツムリ化してゆく恐怖。

住人たちが次々に奇怪な運命をたどることになる『うずまき』は、

「螺旋」という抽象形態を、恐怖の具現化にまで高めた傑作だ。

そんな「美しき化けもの」の余韻が胸に残る中、ふとよぎったのは、

そう、それは確か、同じ場所で一年前に観た、

石黒亜矢子展「ばけものぞろぞろ ばけねこぞろぞろ」の光景だった。

同じ異境を扱った作品だが、あちらはまったく異なるタッチだ。

鮮やかな色彩、丸みを帯びた輪郭、ユーモラスな目つき。

化け猫や妖怪たちは、どこか無邪気に、こっちを覗いてくる。

親しみの中に、すこし毒が混じっている。

が、人をどこか幸せにするオーラのある異物たちがいた。

そう、愛猫に引っかかれ、思わず血を滲ませることがあるような、

そんな感覚に襲われたものだ。

だが、どちらの絵も、観る者の内部の「なにか」をこっそり連れ去ってゆく。

石黒亜矢子の妖怪たちは、陽気に笑いながら人間の理をくすぐり、

伊藤潤二の魔性たちは、寡黙に佇みながら、

人の奥底にある裂け目を広げるといったふうに。

このふたり、実はパートナーである。

ぼくはそのことを展覧会のあと、だいぶ時間がたって知った。

猫をこよなく愛する二人は、

日々を妖怪とホラーに囲まれながら暮らしているのだという。

この事実を知った瞬間、ぼくの中で何かが“繋がった”。

そうだ、これはまさに「化けものカップル論」の体現なのだと。

伊藤潤二が描く「怖いけれど目を逸らせない女たち」と、

石黒亜矢子が描く「かわいくて得体のしれない妖怪たち」は、

光と影のように互いを補完しているんじゃなかろうか?

ひとりが「死と再生の幻想」を担当し、

もうひとりが「日常の中に棲む異形」を提供する。

なんとも素敵な共存関係だろう。

まるでホラーと妖怪、モノクロとカラー、緊張と笑い、怨念と茶目っ気。

ふたつの異なる文法が、ひとつの“怪”の家庭を築いているだなんて。

猫が鳴いて、渦が巻く。

白黒の画面のなかで、「富江」が微笑み、

色彩の紙の上で「ばけねこ」がしっぽを揺らす。

そして、それらが同じ屋根の下で描かれているのだから、

この現実そのものが、もう既に“ホラーを超えたホラーストーリー”ではないか。うーん、こんな日常お化け屋敷なら、ちょっとのぞいてみたくなる。

この南烏山の芦花公園にある世田谷文学館という舞台もまた、

この奇妙な二重奏にふさわしい場所だ。

そこには、過去の言葉たちが染み込んだ空気と、

未来の妖怪たちが生まれる余白とが、

静かに、螺旋を描くように、共存していた。

「恐怖」と「愛嬌」、「不安」と「笑い」。

それらが奇妙に共鳴し、共棲する世界というものが

少し、距離を置いて体験できる素敵な場所だ。

それが、伊藤潤二と石黒亜矢子という

“化けもの夫婦”の創り出す宇宙で繋がっているとは!

なんという偶然だろう。

冷静に「富江」をながめるぼく。

かつては一歩構えてホラーというジャンルを眺めていたが

こうも親近感をもってしまえば

それはそれで、ホラーとしての体をなさないのかもしれない。

が、そこに、また時代を超えた楽しみ方がある気がしたのだ。

けもの:アンビエント・ドライヴァー2

2013年にリリースされた、けもののファースト・フルアルバム『LE KEMONO INTOXIQUE(ル・ケモノ・アントクシーク)』からの一曲「アンビエント・ドライヴァー2」。最後まで聞けば、きっとアートオタクもにんまりすることだろう。この岩手県釜石市出身の青羊(あめ)によるソロユニットを、ジャズをはじめ、ポップス、エレクトロニカなど多彩な要素を融合した新感覚な楽曲として、菊地成孔が世に送り出した、なんとも不思議な感性のキュートなアルバムは、なにゆえの“けもの”なのかはわからないが、伊藤潤二と石黒亜矢子という、これまたばけもの夫婦に贈るには最適な音楽ではないだろうか? 呪いと笑い、恐怖と解放、ま、そんな大袈裟なテーマでもないかもしれないが、要するに、日常を楽しむために、少しお堅いあたまに、ひとつ好奇心を広げてみようという意味で、ちょっとした刺激として迎えてほしい清涼剤の意味を込めてお届けします。

コメントを残す