家族の風景、見者のまなざし

エドワード・ヤンが志半ばで遺した『ヤンヤン 夏の想い出』

原題『Yi Yi: A One and a Two』の響は、その副題の通り、

まるで人生という音楽が静かに始まるリズム、掛け声のように

すぅっと入ってくる。

そこには結婚式で始まり、出産、そして最後は葬儀という、

およそ、だれもがたどる人間の生の営みのアウトラインが敷かれている。

ひとつ、そしてふたつ、その道程、

短くも、だが決して軽くはないひとつひとつのドラマを噛みしめるように

ヤンが最晩年に至ってたどり着いたそのリズムを

雄弁な言葉やドラマティックな事件としてではなく。

日常のなかにそっと忍び込む影のような身近な問いかけとして

そこに、観る者の胸にじんわりと染みわたるような

家族の群像風景を読み取ってその余韻に浸っている。

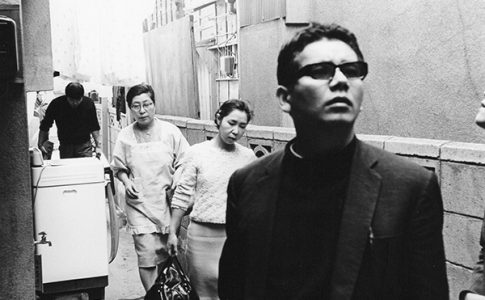

少年ヤンヤンの眼差しは、この映画の世界において最も澄んでいる。

子どもらしさにおいて、どこか卑屈にも、背伸びにもみえるかもしれないが、

すくなくとも大人のそれではない眼差しに射貫かれる現実。

彼は語らないし、怒らない、なにごとも判断しない。

父親から与えられたカメラを首に、ただ世界を見つめシャッターを切る。

人々の見えない背中を残したいからと、大人の背後を追い、

誰も見向きもしない天井や壁など無機質な風景に視線を向ける。

そんな少年の写真には、ひとつの哲学が宿っており、

目を付けられた教師からは、皮肉にも“芸術家”呼ばわりされるが

遠からず、近からず。

それは、他者を“知る”のではなく、

“観察し、存在を認める”という大人の態度だ。

忘却か、あるいは見落としか?

大人でさえ届かない不可視の領域を提示するのが8歳の少年である。

しかしこの映画は8歳のヤンヤンが主役というわけではない。

祖母の死、母の苦悩と父NJの迷い。

少年の子供らしさと少女の心の揺れ、成長過程がうまくちりばめられ、

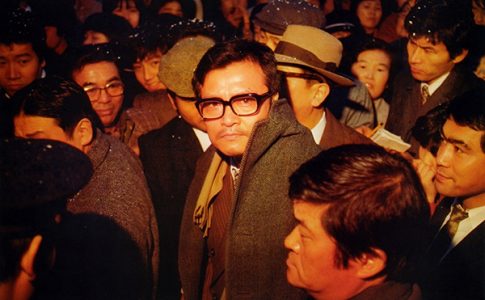

ハイライトは、NJとかつての恋人シェリーとの再会、

日本でのランデブーのひとときが詩情を刻む。

そこに時空を超え、ティンティンの形にならない恋の痛みが

実に巧妙に、かつさりげなく入れ子に描き出されるという構造。

その間を、ヤンヤンはひとり歩く。

何も変えず、何も急がずに、ただ“そこにいる”だけだ。

初めてときめいたであろう、恋心を

ただ見つめること、それを自身でなぞるかのように

憧れの少女に近づくための洗面器での水泳の真似事から、

プールへと飛び込む一連の瑞々しさはどうだろう?

ひとつひとつの出来事が

まるで落ち葉が静かに舞い落ちるように重なりをもって描かれてゆく。

この視点の構造は、エドワード・ヤンの映画人生の集大成ともいえるだろう。

たとえば、『恐怖分子』で分断された都市と人間の関係性をあばき

『クーリンチェ少年殺人事件』で国家のひずみと個の暴力的悲劇を描いた。

『独立時代』では知性と滑稽さのジレンマを描いてきた彼が、

最終的に辿り着いたのは、都市も暴力も通り過ぎたあとの、

静けさの中にある人間としての根源的な問いだった。

『Yi Yi』は、家族それぞれの群像劇であると同時に、

「どう生きるか」を巡る哲学が描き出されてゆく。

そして、その答えを明確に語るのではなく、

「見る」ことを通じて差し出してくる。

祖母の“沈黙”とヤンヤンの“観察”はその対をなす。

この二人の“語らぬ者”のあいだに、映画の最も深い声が宿っているのだ。

父NJが日本で旧恋人シェリーと過ごす時間も、

再び燃え上がる情熱などではなく、

互いの変化を静かに受け入れる儀式のようなものである。

列車の窓越しに映る雨粒、ホテルの静かな照明、

ふたりの関係は修復されもせず、消滅さえしない。

もとの状態に戻るだけである。

そして年月の重みと諦観がある。

NJは不毛であることを認識し、受け入れることしかできない。

そこには“未完”、ありのままに受け止めるという名の優しさが流れている。

それこそはヤンヤンが撮りだめた

現代アートのような写真そのもののメッセージに通底するかのようだ。

この作品においてエドワード・ヤンが

「描ききれなかったもの」とは何かをふと考えてみる。

それは、彼が次に描こうとしていた“未来”の台湾なのか、

あるいはテクノロジー社会の変容ではなく、

この物語の続きそのものだったのか。

あるいはまったく個人的な思いの投影なのか?

残念ながら、エドワード・ヤンは本作完成時あたりから

癌を患い、その7年後に他界しており、新作の構想はあっただろうが

いみじくも本作が遺作となった。

ヤンヤンもやがて成長するだろう。

姉ティンティンも、やがて自分の道を選ぶだろう。

母ミンミンは信仰と心の平衡を探り続けるかもしれない。

そして、NJはきっとまた同じように明日を迎えるにちがいない。

祖母の死で家族が終焉を迎えるなどということはない。

子供ながらに、誰よりも先に他者の「死」から

現実を直視するだけの言葉を投げかけるヤンヤンの弔辞で幕が下りる。

だが、その「明日」は描かれはしない。

描かれるはずだった「次」など永久に訪れはしない。

だからこそ、『ヤンヤン』は“遺作”としてあまりにも美しく、

そして痛いのかもしれない。

この映画は、終わることによって未完を抱えることになる映画である。

それは決して完成に満たない未完作というわけではない。

その未完を、私たち観客が「ひとつと、ふたつ」と、

人生の中で拾い続け、地道に重ねてゆくことで

ようやく埋め合わせることが出来る、そんな映画であり、

つまりは、見るものがそれぞれの人生の迷いや停滞を

埋め合わせることで成立する映画の深さがある。

この作品の本当の主人公は、ヤンヤンでもなく、

NJでもなく、誰でもない。

“ひとつ。そして、ふたつ。”

映画のなかで刻まれるそのリズムは、

今日も見る人間の生活のどこかで、

静かに流れている風景に呼応するのかもしれない。

それこそが、映画の力、エドワード・ヤンの遺言のように聞こえた。

ハナレグミ:家族の風景

「何処にでもあるような家族の風景」かどうかはわからないけど、一つの家族の風景を、しかも誕生、結婚、そして死の流れの中に描いた「ヤンヤン夏の想い出」という映画に、このハナレグミの名曲【家族の風景」のこのメロディ、このテンポが心に刺さるんだと思う。「友達のようでいて、他人のように遠い。愛おしい距離がそこにはいつもあるよ」。いいな。

コメントを残す