機関車女貞子がゆく

今村昌平の映画は絶えずどこか異様なまでに重い。

他の作家の重さとは常に一線を画す重力感があり、

観るのを一瞬躊躇するようなところがあるにも関わらず

見終わると、疲れと共にずしり見応えをも感じとっているのだ。

それゆえに好き嫌いがはっきり分かれるのかもしれない。

それでいてどこか、可笑しみのような、

どこかでクスッ、と緩ませるそんな場面が必ず挿入されている。

これは今村自身が呼んだように「重喜劇」と言うべきスタイルである。

藤原審爾の小説が下敷きになった『赤い殺意』では、

気怠さが状況に追いつかず、重力のみが覆い被さって、

半端なき熱量で身動きがとれない主人公がいる。

冒頭の蒸気機関車はいったい何の象徴だろうか?

それがおいおいわかってくる。

舞台は東北だ。

根底に描きだされる、因習や情念、嫉妬や恨み絶望感が

これでもか、とばかり渦巻いている陰湿な村社会である。

そんな情景に、さらに生理的に圧を加えてくる描写も出てくる。

太ももを這う蚕の幼虫が、姑の叱咤により握り潰れて破綻する。

あるいは知恵遅れの子供が見つめるカラカラ回る二匹のネズミ、

中身がむさぼられ、空洞になり、不気味に放り出されている。

しかし、情動はその上をゆく。

その子供が内なる情動をこめて書きなぐった襖への落書き。

主人不在の女に逆さまの刃の包丁をつきつける強盗。

そこにはいいしれぬ切迫感がある。

レイプされ、その恐怖におののく貞子もしかり。

そこから貞子の思いはひたすら「すなねば」という自己消滅への道をゆくが

クビをつろうもその身の体重でひもは切れる。

人生の悲劇と喜劇が交差するのだ。

ボソボソと耳に飛び込んでくる老婆たちの不気味なヒソヒソ話。

ドアのない列車後部で走行中の線路面を臨んで揉み合う男女。

トンネルでの不貞の修羅場を遠くから見つめる女。

さらにそれをカメラに収めるという行為。

それゆえ、圧倒的にこれら情動の渦に引き込まれるのだ。

「赤い殺意」というタイトルだが

このパッションカラーである「赤」からは直接に結びつかない

モノトーンの映像美は、実に重厚だ。

冒頭で入る蒸気機関車のショットは、

まさに、この女の象徴であるかのようにまっすぐ、太くつきぬけてゆく。

絶えず不気味な呪詛のような、東北のむせるような人間の息遣いと共に、

じわじわ力強く迫ってくるものがある。

俳優たちは演技を通して、

人間の内面を剥き出しにしながら、その因習と欲望の中を彷徨うのである。

貞子が抱える思い、それは潜在的殺意になって幾度も現れる。

まずは妾の子である因習に押しつぶされそうになり

完全なる自己喪失によって、自決の道へと進む殺意であり、

強姦され、執拗に付きまとわれる平岡への殺意であり

その子を身ごもってしまったことでの子どもへの殺意。

彼女の血(赤)のなかに潜む殺意は憂きを抱えながらも

ジメジメと付きまとい続ける。

身ごもった子供に関しては病院で堕胎するわけだが

平岡自身、女の用意した毒の入ったお茶を飲むまでもなく、

自分の病から勝手に果ててしまうのである。

その上、それを終始追って目撃してきた夫の愛人ですら

最後は車に轢かれて往生してしまう。

もはや、貞子はなにもせずとも家の嫁として

みごとにその座に居座ってみせるのだ。

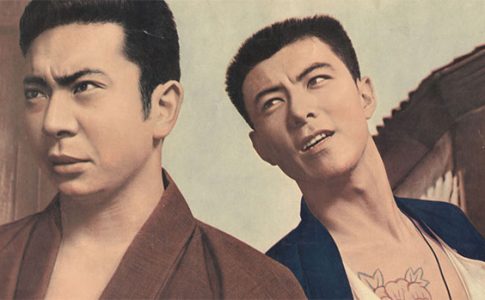

なんと言っても、この貞子、春川ますみが素晴らしい。

まさに肉感的ファム・ファタルだ。

この存在感イコールがこの「赤い殺意」の決定的なトーンなのだが、

彼女が体現しているのは、まさに生き物としての女の図々しさ、

つまるところ生きる強さなのである。

口では「すなねば(死ななきゃ)」と呟きながら、

実際には死にきれず、陰湿な東北地方の排他的な村社会で、

妾の子として生まれた貞子は、一人息子の籍すら外されて、

本家の体裁のもとに虐げられる運命を生きる悲しい女である。

夫は、外で、女を作りながらも、

家庭では、実にしみったれてケチで陰険であり、

おまけに肺を病んでいるチンケな男である。

そこに外部からあるとき強盗が現れ、

おまけにレイプの憂き目にあい、ストーキング行為にまで発展する。

しかし、そうした外圧こそが彼女を内から目覚めさせてゆく。

運命を変えてしまった男平岡を

太陽にほえろ!の「山さん」こと露口茂が演じている。

平岡はすでに心臓を病み、死ににらまれた男だが、

それゆえに、ファムファタルとしての貞子に癒やしを乞い求める。

おまけに貞子は平岡の子をみごもることになってしまうが、

貞子はそうした不利益すら開き直ってゆく。

「もし、それがわたしなら、どうするの?」

亭主はその開き直りの前に屈するほかないのだ。

ふたたび彼女の腿を這う蚕の幼虫のショットのあと

彼女のアップが映し出される。

貞子の勝利である。

同時にそれは今村が起用した春川ますみの勝利でもある。

毒婦になれなかったこの空気人形は

重たい空気を吸い込んでさらに図太く生きることで

人形から人間へ、そして真の女へと進化してゆくのである。

Red Rain : Peter Gabriel

ピーター・ガブリエルの86年にリリースされた5枚目のソロ『SO』から、その一曲目の「RED RAIN」。赤い雨は何を意味しているのだろうか? 血、それとも内なるパッションか。意味深な歌詞ではある。ガブリエル自身は「人間が本来持っている抑制された感情のこと」を歌っているのだという。『赤い殺意』の貞子も、自らの感情を抑制しながら、ふつふつと湧いてじわじわ刺激してくる本能に目覚めて、最後は強く生きる女を体現していたな。

コメントを残す