夢見るミューズはアイドル遊びのアイドリング中

リヴェット、ゴダール、ロメール、トリュフォー。

個性あふれるヌーヴェル・ヴァーグ四人衆。

いずれも海千山千、シネアストの猛者達だから

それぞれ全く違う個性なのは当然のこと、

その中でもユニークというか独自路線を貫くのが

兄貴分格ジャック・リヴェットである。

そのミューズであった伝説の女優

(まだ健在だが)ビュル・オジエに

このシリーズのラストを飾っていただくとしよう。

その魅力を最大限に引き出してきたリヴェットもいない。

ビュルも1939年生まれだから、すでに80才をこえた大女優の域。

すでに100本以上の映画に出ているのだから

日本で紹介されている作品など、ほんの一握りってことになる。

それこそ、リヴェット以外でも、

ブニュエルやオリベイラ、シュミットやデュラスといった

偉大でカルトなシネアストたちにも愛され

揉まれてきた女優でもあり、

アチラじゃその名声は思いの外高い女優だ。

舞台女優としての名声もある。

その割に、ここ日本では、未だどこかカルト女優のような扱いで

テキトーなポジションに甘んじている気がしないでもない。

そもそもが、知名度が低すぎる女優だと思うな。

そんな彼女について、どの作品をどう紹介すればいいのか、

うむ、これまた悩ましき問題である。

というのも、まず、そこにいるだけで、絵になる女優であり、

僕がこれまで慣れ親しんできた作品でいえば、

シュミットの妖しい寓話『ラ・パロマ』

ドキュフィクのマジック『カンヌ映画通り』

あるいは、ブニュエルの『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』

デュラスの禁断の兄妹愛テクスト劇『アガタ』にせよ

どの作品も、ビュル・オジエが顔を見せるだけで

魔法にかけられるような魅力を感じてきたのだが、

その一本を丸々語るには少々マニアックすぎるのかもしれない。

実際、その魅力を言葉で伝えるのが

なんとも難しい女優でもあるのだ。

彼女の事実上の出世作である

70年代のアラン・タネールの『サラマンドル』や

女優としての知名度を上げた

90年代のグザヴィエ・ボーヴォワの『NORD』などに至っては

日本では未公開、その成熟した演技を拝見する機会さえない。

残念なことである。

そこでもう一度リヴェット作品に目を転じると、

『狂気の愛』に始まった蜜月関係は、

『セリーヌとジュリーは舟でゆく』では、共同脚本を書き

いよいよ欠かせない女優として円熟してゆくわけだが、

中でも印象的なのは、その続編というべきか

娘パスカルと共演した80年代の『北の橋』の方だ。

このパスカルというのは、ビュルが二十歳の時に産んだ

音楽家ジル・ニコラとの一粒種だったのだが、

残念なことに、出世作ロメールの『満月の夜』の公開後間もなく

25歳の若さで夭逝してしまったという惜しむべき女優だ。

母親の血に加え、なんとも不思議なふわふわした存在感。

これからの期待に胸ふくらませていただけに、

関係者誰もが愕然としたことだろう。

パッと現れパッと消える、まさにマジックのような女優であったが、

返す返すも惜しい気持ちは今も変わらない。

『北の橋』で共演したことは、ビュルの中でも

ただでさえ思い出に強く残っているはずだ。

どういう経緯で、この母娘共演になったのかはよく知らないが、

やはり『セリーヌとジュリーは舟でゆく』の続編として

娘パスカルの為に、書き下ろした寓話だったんじゃないかって思う。

この二作で、ビュルはリヴェットとともに脚本に名を連ねており

リヴェットの映像マジックに託したこの不思議なファンタジーでは

実際、ビュルよりもパスカルの個性の方が際立っている。

パリ市内を双六ゲームで奇想天外に駆け回るロードムービーは

パスカルの摩訶不思議な魅力なくては成立しないのだから。

この母娘共演ファンタジーの怪作『北の橋』は、

いずれまた改めてじっくり書くとして、

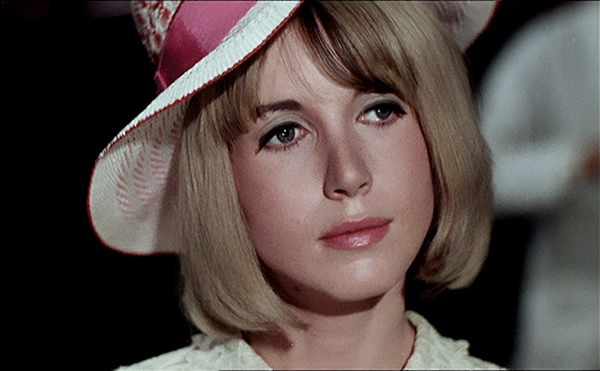

ここでは、ひとまずビュルのデビュー作、

彼女の魅力だけで成り立っているとも言えなくもない、

こちらの60年代の幻のフレンチポップカルチャームービー

『アイドルたち』について触れてみようと思う。

これは演出家マルク’Oが最初で最後、一回きりのメガフォンを取っているが、

元は演劇の人で、その舞台「アイドルたち」の、まま映像化である。

1968年と言えば、五月革命真っ盛りの時代に本作が公開されたこともあり

映画としては、その空気に押され大いにこけてしまったようだ。

が、演劇そのものは、当時のフランス文化人たちを

刺激し熱狂させ人気を博したというから、魅力のほどはうかがい知れる。

「カフェ・テアトル」の流れをくむ、これぞ演劇によるヌーヴェルバーグであり、

これはサルトルをはじめとする実存主義者たちで賑わった

有名なあのサンジェル・マン・デ・プレ中心文化の象徴でもある。

時代を経て、これが日本で2005年に初公開されたとき、

「オシャレでキッチなヴィンテージ・シネマ」というキャッチが踊ったが、

なるほど、そういう視点で見る分にはたまらない作品なんだろう。

けれども、通常の映画を見ている気分にはなれない。

演劇色が濃く、実に時代性に任せているのはわかるが

ちと空虚すぎやしやせんかね?

ストーリーとしては、全く響くものがないのだ。

結論をいってしまえば、そういうことだ。

ちょうど同時期アントニオーニがイギリスで撮った

「スウィンギング・ロンドン」を扱った『BLOW-UP』の方が

ある種「オシャレでキッチなヴィンテージ・シネマ」だった気がするが、

終始ミスティフィカシオン(謎に包む)の姿勢を崩さず

映画的な魅力を失わなったのとは真逆のベクトルを踏んだ作品と言える。

あのジャン・ユスターシュが編集で絡み、

助監督にはアンドレ・テシネがいる現場。

加えてバルドーやジェーン・バーキンの衣装デザインを担当した

デザイナージャン・ブキャンがそのままこの一連の衣装を手がけた。

ファッション、音楽、美術、どれを取っても当時のモードが反映され

こと、フレンチ好きに取っては垂涎の的のような映像が続く。

残念ながら、これを単におしゃれ映画として

狂喜する感性には同意しかねる。

ショービジネスにおける、アイドルというものの存在を

社会風刺として扱うのはありとしても、

やはり映画としては物足りないのだ。

そのドラマチックで過剰な仕掛けをところどころ

いいどこどりして切り出せば、それはそれで面白いのだけれども・・・

さて、前置きが長くなってしまったが、

その中で、この三人組のキャラが際立っている。

「狂乱ジジ」こと、当時、人気絶頂のフランス・ギャルをモデルに

対抗したアイドルを演じるビュル・オジエの魅力がたまらない。

小柄な彼女が肉体を駆使し、髪をふりみだしてまで熱唱する

ちょっとずれた歌の数々「タツノオトシゴは靴を履けない」だの

「パパがどうした、ママがどうした」という

歌のバカバカしさ加減に臆すことのないアイドルの狂乱ぶりが楽しい。

また「短刀のチャーリー」こと、ストリートの悪ガキが

過激なパンク風情のアイドルとしてのしあがった感のピエール・クレマンティ。

こちらは相変わらず、危険な香りのする役を振れば天下一品である。

素肌に革ジャン、赤緑、赤黒の派手なスリムパンツ、胸には巨大クモのネックレス。

この人は、どんな作品に出てもそのテンションはいい意味で一定だ。

つかみとともに、ビュルとのコンビネーションも抜群だ。

(ちなみに『北の橋』では再度このコンビが復活する)

そしてその二人に対し、元占い師という設定の魔術師シモンこと

奇抜な衣装をまとった金髪の落ち目スターを

ジャン=ピエール・カルフォンが演じている。

「アイドルとは神になりきること」などと知性的なことを吐くが、

一番まともな役かといえば、そうでもない。

腐った卵のにおいで未来を占うなんていう、

胡散臭さ満載のインチキ魔術師ぶりを発揮し、

いつかは仲間を出し抜いてアイドルに返り咲こうと画策している。

「現代的な自己表現方の先導者」っぷりをこんこんと語り聞かせ

やってみせる一人芝居がなんとも可笑しい。

この三人が組んで売り出すユニット自体にはリアルは無用だ。

当然、未来などあるはずもない。

あくまでも風刺としてのカリカチュアが前提に、

オーバー気味に魅せるのがマルク’Oのスタイルである。

コンセプト自体は面白いと思うが、

ラストシーンの無言劇などは

まるで革命を意識して取ってつけたかのような

強烈な悪あがきのようにも見える。

これを映画として受け止めるのは、あまりにも中身が薄く

モードだの、カルチャーだの、そのレベルで語るには限界があるというものだ。

それでも、これはビュル・オジエのデビュー作として、

その麗しきコケティシュな魅力に彩られた作品として

記憶されるべき映画である。

見ているうちに、その後のリヴェット作品の核にもつながる、

過剰なまでの演劇性、舞台志向の予兆が十分に垣間見れるのは貴重だ。

アイドル遊びに夢中になっている若き日のミューズの姿にひとまず乾杯しよう。

この馬鹿馬鹿しい虚像を演じつつも、

一足先のことを見据えているのが、したたかなアイドル達の眼差しなのだ。

![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-200x200.gif)

コメントを残す