『ミロ展』のあとに

そんなことで、スペインが産んだ抽象絵画の巨匠ミロを 美術の観点から、言葉を重ねてゆく作業に限界を感じながら ある種、ミロ絵画の音楽性に甘えて、あえてぼくは言葉から逃げた。 シュルレアリスムという運動の喧騒を縫って、 ひたすら自由への道を主張し続けたミロ。 彼は絵は、生きる歓びに満ちている。 だが、ときに、キャンバスを焼くほどに熱を帯びた。 戦争への憎しみ、資本主義、物質主義への反抗。 その本質こそがミロなのである。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真そんなことで、スペインが産んだ抽象絵画の巨匠ミロを 美術の観点から、言葉を重ねてゆく作業に限界を感じながら ある種、ミロ絵画の音楽性に甘えて、あえてぼくは言葉から逃げた。 シュルレアリスムという運動の喧騒を縫って、 ひたすら自由への道を主張し続けたミロ。 彼は絵は、生きる歓びに満ちている。 だが、ときに、キャンバスを焼くほどに熱を帯びた。 戦争への憎しみ、資本主義、物質主義への反抗。 その本質こそがミロなのである。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真16年ぶりという東京国立近代美術館での「大竹伸朗展」では、 視覚にさえも重力が加わるのを改めて知った。 巨大なキャンバスはもちろん、 日常の漂流物をスクラップブックに詰め込み、 さびれた小屋をまるごとセット化し、 その究極が「ダブ平」という音響装置としての舞台を構築する。 大竹伸朗という巨人の、まさに、これら膨大で圧倒的な作品群への印象を、 あえて、陳腐な言葉や耳慣れない表現で置き換えてゆくことには、 こちらも深く注意を抗いながら、 全てを一瞬にして無に記される瞬間瞬間に出会ってしまった現実の前に 立ち尽くす。 だが、不思議にもそれゆえに、魂が浄化されてゆく快楽に溺れてしまうのだ。 これが芸術の快楽と呼ぶか、呼ばないかは自由である。

文学・作家・本

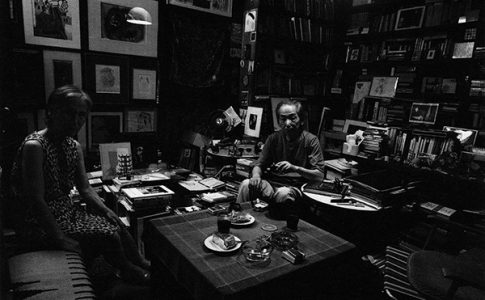

文学・作家・本余白にかくかく云々、夢の遍歴は卵形詩人を巡る旅のごときもの 彼女の気絶は永遠の卵形をなしている 「絶対への接吻」より こうしてまがいなりにもブログを書いているということに何か意味はあるのだろうか?日々自問せずにはいられな...

文学・作家・本

文学・作家・本詩は言語でありながら、絶えず魂という肉体をもっている。 意思をもち、世界を変えることさえできる。 それは映像のなかにも、音楽のなかにも入り込んでいる。 むろん、生活、人生、人間のなかにある。 文学者や作家はもとより、真の詩人たちは言葉でそのことを伝えてきた。 そうした言葉の力に今一度、寄り添ってみたいと思うのだ。 僕の好きな文学者たちは、多かれ少なかれポエジーに貫かれた 地上の星たちなのだ。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真EI-Qこと瑛九という、ちょっと変わったペンネームの画家がおりましたとさ。 主に抽象画から版画、印画紙の特性を生かしたフォトグラムまで まるで光のごとくわずか48年の生涯を駆け巡ったアーティストである。 いわゆるフォトモンタージュというという マン・レイが試みた前衛的手法を新たに再構築したような世界を垣間見れば 瑛九もまた“光”に魅了された男であったことを理解するだろう。 もっとも、その作風を見ていると、 思わず影絵の男と言っていいのかもしれない。 どこかで観た風景ともいうべき物語が展開されている。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真平沢淑子という画家の所業に触れるということは、 絵=網膜上の刺激などとは別の、 詩(ポエジー)をめぐるひとつの現象、 なにより唐突なまでに、詩的直感の啓示を受ける というようなひとつの事件なのだ。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真手元に一冊の写真集を眺めている。 日本が誇る写真家細江英公と舞踏家土方巽によるコラボ 『鎌鼬ー田代の土方巽』は、まさに一つの神話のような 奇跡を刻印している。

音楽

音楽武満さんの凄さは、その精神の自由さ、 であると同時に、僕にとっては 美術やとりわけ映画への造詣の深さが半端じゃない人 という側面が大きい。 それは若くして出会った運命の人 詩人瀧口修造直系の影響をもろにこうむっているところからくる。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真流れゆく雲、廃屋のようなセット、 水溜りに浮かんだ顔が風で震える。 白い馬。そして子供と老人。 「i(私)」と書かれた風船が空に舞う…… イメージの断章、それは記憶の中の一風景なのだろうか。 ミュージシャンのポートレイトでその名を知られ、 数々のミュージッククリップや映画をも手掛けている オランダ人の写真家アントン・コービン、 そのプロデュースによるデヴィッド・シルヴィアンのシングル 「Red Guitar」(1984)でのモノクロームのクリップビデオに登場するのは、 英国の写真家、変わり種アンガス・マックベインという老人である。