『前略おふくろ様』をめぐって

人と人を結んでいる不確かなものを 確かにしていくというのが このドラマの実態だとするならば、 その正体こそが紛れもなくそこにあるのだと 実感するからであり、 『前略おふくろ様』は、 時代と俳優とスタッフによって生み出された 今絶滅危惧種のようなドラマであることはまちがいなく、 その昔、こんないいドラマがあったことを 僕は嬉しく思うし、 自分にも、また自分のおふくろさんにも 輝くような青春があったということを 今一度思い返すのであります。

サブカルチャー

サブカルチャー人と人を結んでいる不確かなものを 確かにしていくというのが このドラマの実態だとするならば、 その正体こそが紛れもなくそこにあるのだと 実感するからであり、 『前略おふくろ様』は、 時代と俳優とスタッフによって生み出された 今絶滅危惧種のようなドラマであることはまちがいなく、 その昔、こんないいドラマがあったことを 僕は嬉しく思うし、 自分にも、また自分のおふくろさんにも 輝くような青春があったということを 今一度思い返すのであります。

サブカルチャー

サブカルチャー正直なところ、田宮二郎を俳優として どこまで評価できるかまでは自信はないのだが この『白い巨塔』で見せた、異様な喜怒哀楽やテンションの激しい上下動ぶりをみても、 演技を超えたなにものかに憑かれていたことは間違いない。 しかし、今となっては、文字通り、遺作となったこのドラマでは、 当時、本人がかかえていた深い心の闇が 幸か不幸か、決定的にその役柄にまで影響を与え、 深みを与えていた事実は永遠に語り継がれてゆくものだろう。

サブカルチャー

サブカルチャーだが、『デビルマン』が特別なのは ミキを守ろうとすることで、 人間以上に人間らしい感情を育みながら、 時には、愛すべきキャラクターとして わかりやすく感情を前面に出して振る舞う姿に魅了されるからなのだ。

サブカルチャー

サブカルチャーまた最終回で、ベムベラベロは、妖怪騒ぎに辟易した警察によって いうなれば焼き打ちを食らう形で終わるのだが、 死んだのか逃げ切れたのか、 結局その後の動向が謎のまま終わったことを思えば 当初の半分に縮小されたという意図からも 当時から呪われたアニメではあったのだろう。

サブカルチャー

サブカルチャーさて、そんな事は全て前置きで、 脳みそというものには 並々ならぬ興味を抱いているだけの話だが、 それはあくまで、脳が作り出した 偶然の戯れに他ならないといえなくもない。

映画・俳優

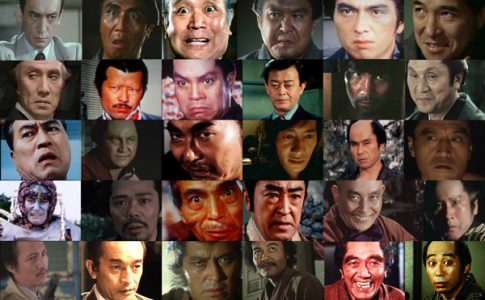

映画・俳優言わずもがな、悪役こそは 面白い映画/ドラマに不可欠な要素であることは間違いないわけで スターばかりで面白い話ができるはずもない。 だから、いかに脇役たる悪役に それなりの役者が揃ってないと悲惨なことになるわけだ。

サブカルチャー

サブカルチャー杉葉子という女優さんがいた。 数年前に亡くなったのを知っている。 何か書こうと考えてみたのだが、 残念ながら、この女優さんはちょっと地味すぎて ヒロインとしてはほとんど印象がない。 原作石坂洋次郎、今井正監督の 『青い山脈』のヒロインというのが もっとも輝かしい経歴ではあるが それについて、書ける記憶がほぼない。 映画について思い入れがない以上、書く意味もない。 けれども、個人的に引っかかっているのは確かである。 というのも、成瀬巳喜男作品での杉葉子をみているからである。

サブカルチャー

サブカルチャーテレビ文化を、つまりはお茶の間文化と言い直してみると やはり、それは団欒の中心的象徴であり、 今のように、娯楽の少なかった時代においては、 あたかも、大衆にとっても神であるかのように扱われていたのは ある意味、自然なことだったのだろう。

音楽

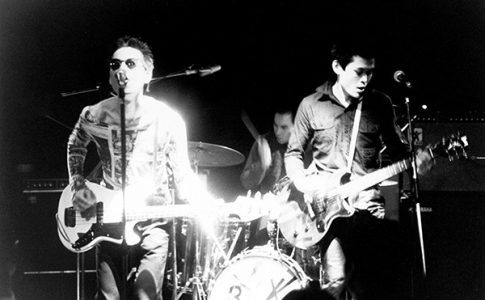

音楽当時のニューウェイヴ事情、 それぞれ海外、日本の状況を顧みて それを独断で表裏にわけて取り上げてみたけれど、 さりとて、単に当時のムーブメントの一部にすぎない。 埋もれたものやスルーしてしまったもののなかにも 注目すべきものはまだまだ無限にある。 それがニューウェイヴの奥深さなのだ。

音楽

音楽YMOにしたところで、基本テクノポップを掲げてはいたが 歌謡曲にもクビをツッコミ、YMOを母体にして ニューウェイヴ的な実験の場をおのおのソロ活動において 深く追求していたようにも思える。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ

住所

123 Main Street

New York, NY 10001

営業時間

月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM

土日: 11:00 AM – 3:00 PM