ビクトル・エリセ『マルメロの陽光』をめぐって

10年に一度しか撮れないのか、撮らないのか? 『みつばちのささやき』から10年後に『エル・スール』。 そのまた計ったように10年をかけ、 エリセが満をじして温めていた構想が テーマがかぶるということで、企画を断念せざるを得なかったのは 呪われた作家ゆえなのか? 幸い、そんな思慮深い作家が 気持あたらに手を伸ばしたもう一人の神秘があった。 スペイン美術を代表する画家アントニオ・ロペスである。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真10年に一度しか撮れないのか、撮らないのか? 『みつばちのささやき』から10年後に『エル・スール』。 そのまた計ったように10年をかけ、 エリセが満をじして温めていた構想が テーマがかぶるということで、企画を断念せざるを得なかったのは 呪われた作家ゆえなのか? 幸い、そんな思慮深い作家が 気持あたらに手を伸ばしたもう一人の神秘があった。 スペイン美術を代表する画家アントニオ・ロペスである。

アート・デザイン・写真

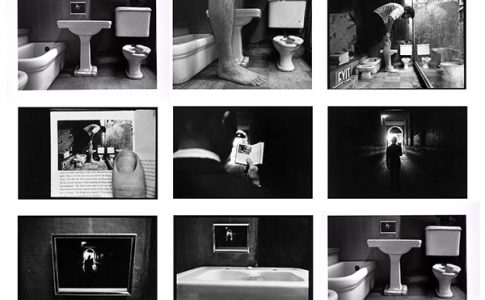

アート・デザイン・写真シークエンス写真という概念は、 それだけでフォトストーリーであり たとえばクリス・マルケルの映画『ラ・ジュテ』を彷彿とさせる。 マルケルは連続する静止画で映画を形成したが マイケルズはそれを平面の写真だけでやってのけただけである。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真ラトビアのリガ生まれのアメリカ人 マグナムフォトの写真家フィリップ・ハルスマンといえば 何と言ってもダリとのコラボレーション「ダリアトミクス」が有名だ。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真ダイアン・アーバスは両性具有や奇形、服装倒錯者、ヌーディスト、小人etc....... あるいはあからさまに精神に問題を抱えているような そんな被写体ばかりを選んで写真を撮り続けた、 いわば内的トラウマを想起させる写真家である。 当の彼女はうつ病の傾向があり、48歳の時、 アパートのバスタブでリストカットをして自殺を遂げている。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真お母さんの着物の袖を引っ張る子供達。 お母さんの微笑み。 それを愛おしげに見守るカメラ。 このコンポジションこそが植田正治の根本にある、 永遠の少年性のようなものの原点のように感じるのだ。

アート・デザイン・写真

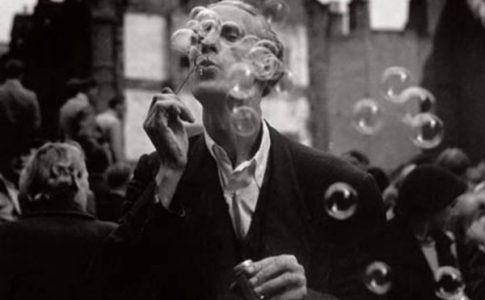

アート・デザイン・写真戦火の中で平和と愛を夢見たユダヤ人、 旧ソはリトアニア出身の写真家 イスラエリス・ビデルマナスは、 フランスに亡命し当初は画家を志望するも、 おそらくは生活の為に、 写真を選ばざるをえなかったのだろう。 フランスに帰化してまでそのパリに活躍の場を求め イジスという名で、主に「パリマッチ」のフリーランスカメラマンとして活躍し 「何も起こらない場所のスペシャリスト」と称されたのだった。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真手元に一冊の写真集を眺めている。 日本が誇る写真家細江英公と舞踏家土方巽によるコラボ 『鎌鼬ー田代の土方巽』は、まさに一つの神話のような 奇跡を刻印している。

アート・デザイン・写真

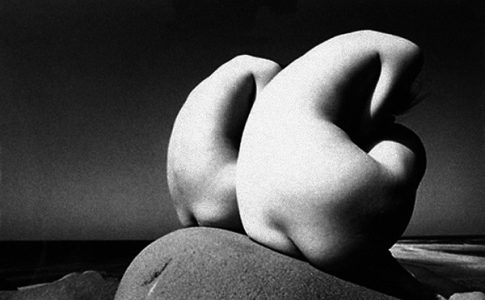

アート・デザイン・写真ビル・ブラントの写真を前にするとき 人は、その隠された秘密を紐解きたい欲望が ふつふつと込み上げてくるかもしれない。 けれども、写真をいくら眺めていても ビル・ブラントの文献に目を通していても 秘密があからさまに暴露される訳でもない。 『パースペクテブ・オブ・ヌード』における 各肉体へのクローズアップは、 そうした秘密への鍵として、現前に投げ出されるだけだ。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真ライカというと、真っ先に思い浮かんだのが、 アンリ=カルティエ・ブレッソン、 フランスの著名な写真家であることは言うまでもない。 写真家集団「マグナム・フォト」で有名だ。 “決定的瞬間”をカメラで切り取ることに長けた写真家ではあり、 それらの写真もとても魅力的なのだが、 ここでは、むしろ、そうした観点をはなれ、 我々日本人には馴染みのある 日本座敷の静謐な一枚を巡って、考察して見よう。

アート・デザイン・写真

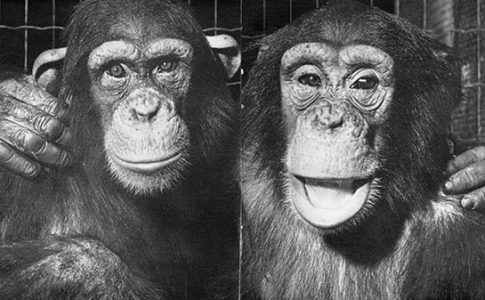

アート・デザイン・写真カミーラ・コフラーこと、 ウィーン生まれのハンガリー人イーラは、 ぼくが好きな女性動物写真家で、 パリで世界で初めての「動物ポートレート専門スタジオ」を開いたあと アメリカNYにわたって動物写真を撮り続けた人だ。 その後念願のアフリカに滞在して野生動物を撮り始めるに至るが 不慮の事故で命を落としてしまう。 そんな根っからの動物愛がもたらした奇跡のような動物写真は 現代のあざとい眼差しなどとは無縁でどこまでも気持ちがいい。 その純粋かつ野心的なカメラアイは 今でも多くの人を魅了し続けているのもうなづける。