科学のロマンかそれともエゴか? 怪物をめぐる哀愁学

ドラキュラに狼男にフランケンシュタインetc。

人間が生み出したとというべきこれら怪物は、実に哀しい存在である。

それこそ、藤子不二雄などの手にかかれば、「怪物くん」として

愛嬌のあるところをのぞかせはするが、その実態はいうほど単純でもない。

映画となると、なおさらだ。

よって、ジェームス・ホエールの『フランケンシュタイン』を、

ただの古典ホラーといって簡単に片付けてはもともこもない。

その核心には、稲妻が死体を打つ瞬間よりも、

怪物のゆっくりとした“まなざし”、

内なる感情のゆれ、ぶれを見つめていていたいと思う瞬間があるからだ。

怪物は、怪物として、すでに誕生した瞬間から

世界にとっての“異物”として扱われることを余儀なくされる。

しかも脳のなかみは象徴的なまでに粗暴な殺人者のそれ。

実のところ、彼はまだ何も知らないし、なにもしでかしてはいないのだ。

そこには善悪も、暴力も、恐怖もない。

むろん、企みや野望も持ち合わせてはいない。

いわゆる赤ん坊そのものである。

彼にあるのは、光に触れようとするゴツゴツした指先と、

世界に触れようとする、震えるような眼差しだけである。

ホエールはその怪物を“恐怖の象徴”ではなく、

生まれてすぐに拒絶された“哀れなる魂”として描くことで

この物語に感情の炎を投げ入れた。

その哀愁は、メアリー・シェリーによる原作の抽象的な怪物像を超えて

具象として落とし込まれ、ジャック・P・ピアースのあの造形と、

ボリス・カーロフの俳優としての直情的な動きを伴って、

見事に“人間以上に人間的な存在”へと押し広げたのである。

ちなみに、よくみると、いわゆるゾンビの動きにも似ているから、

ゾンビ映画の巨匠A・ロメロにでも聞いてみたいものだ。

要するに、すべては不気味な異物性を際立たせるための装飾なのである。

怪物は、もはや“恐れるべきもの”でなく、

むしろ、“哀しむべき存在”であるとでもいいたげに動き、表情を繰り出す。

その認識こそが、後の映画史に連なる無数の“怪物の魂”を育てる

苗床になったのはいうまでもないだろう。

湖畔での少女との戯れは、

このホエール版の映画の中でもっとも美しい場面といえるだろう。

怪物は少女との出会いに驚き、

少女は怪物を恐れるどころか、花を手渡す。

互いに言葉は通じないが、確実に何かがふれあう瞬間がそこにある。

ただ、花びらの軽さと水面の光、

その一瞬の平和だけがふたりを結んでいる。

なんという残酷で美しいシーンだろうか?

だが怪物には、花の重さと少女の重さの違いがわからない。

わかるはずもない。

世界の構造を教えてくれる者などいないからだ。

怪物は、花を投げたように少女を湖に投げ入れたにすぎない。

だが、その瞬間に取り返しのつかない悲劇となって輪が広がってゆく。

そこで怪物は始めて自分のしでかした事態に狼狽えるのだ。

そして、初めて自分の感情に混乱し、パニックになった動きを見せる。

はたしてこれは“罪”だろうか? 悪だろうか?

むしろ“世界が怪物に与えた残酷さ”としての罠ではなかっただろうか?

一方で、少女のみが手を差し出したところに、聖なる存在が立ち現れる。

世界に対する無垢な姿勢を保っていたと、そう受け止めることもできる。

しかし、世界はその無垢さを受け止めきれず、恐れ、排除し、歪めることになる。

やがて、その歪みが怪物を“哀しみの象徴”へと転落させ、

以降の物語は“怪物の誤解の連鎖”として進んでいく。

ここで、聖なるものとしての解釈に触れてみよう。

1931年の怪物の哀しみが、40年以上の時を経てスペインの大地に届いた。

ビクトル・エリセの処女作『ミツバチのささやき』で、

巡回映画としての目録がこの映画だったのは偶然ではない。

まだ、酸いも甘いも世の中のことは何も知らない子供たちが、

映画の魔法、非現実的な奇跡の前に、

初めて触れる世界への驚きと興奮が交差する物語に引用されるが、

アナという少女が怪物を“精霊”として受け止めるのは、

この哀愁が持つ本質を、子どもだけがもつ

純粋な眼差しにさしかえたときにだけ生じる違和感にすぎない。

アナが移動上映で、怪物を見つめる眼差しは、決して恐怖のそれではない。

だれも傷つけようともしない、

ただ、怪物の孤独と悲哀に寄り添ってしまうような、

透明な同情に満ちているのだ。

アナよりも多少は世の中を知る姉イザベルの言葉、

「目を閉じて呼べば、あの怪物は来てくれる」のだと。

によって、怪物は“恐怖の対象”を超えた“内なる精霊”となる瞬間だ。

「私はアナよ」と呟く幼い少女を前に、

怪物はアナの世界で、“哀しみの精霊”として息づき、

廃屋に潜み、やがて政府の銃の前にひれ伏す兵士の影として重なり合い、

彼女の心の奥で、世界の異物をそっと照らす存在となった。

ホエールの怪物に宿っていた哀愁をくみ上げたエリセは

“見えないものを信じる力”に変えたのだ。

怪物の哀愁は、子どもの感受性によって神秘へと昇華され、

それは怪物への“救済”のようでもあり、

人間の“哀れ”さを照らす鏡ともなった。

その思いが映画『ミツバチのささやき』の神秘にうまく溶け込んでいる。

映画の奇跡が連なってゆく貴重な瞬間があるのだ。

もうひとつ、この怪物の物語の流れを組む映画がある。

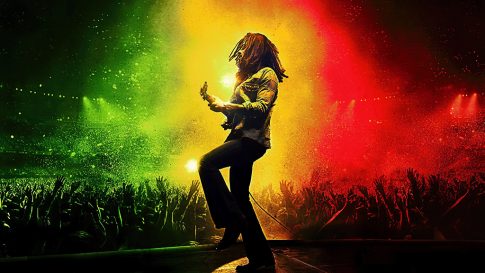

ヨルゴス・ランティモス『哀れなるものたち』では、

ホエールの怪物が決して得られなかった“自由の物語”を描いた。

ベラ・バクスターは、フランケンシュタインの怪物と同じく、

人間のエゴによって作られた存在だ。

科学者の自己満足、理想、失われたものへの執着が、

ひとつの身体に押し込められている。

しかし、ベラは怪物のように逃げ隠れなどしない。

動揺は常に好奇心を増長するだけだ。

むしろ、目を輝かせ彼女は果敢に世界に飛び込んでゆき

欲望を学び、痛みを知り、自由を奪い返していく強い存在だ。

その自由の軌跡は、

怪物が本来持ち得たはずの、まさに“人間性の解放”ともいうべきものであり、

同時に、自由に対峙したときの“人間の浅ましさ”をも暴き立ててしまう。

ベラが自由を手に入れれば入れるほど、人間たちは醜く映ることだろう。

怪物が哀愁を背負うのではなく、

怪物によって、人間が哀れな存在として露わにされてしまう、

そうやって、怪物の本質を逆手にとった映画だったように思う。

これは、ホエール版の怪物が世界から拒絶された悲劇を、

ランティモスが21世紀的に“反転”させた形でもあるだろう。

自由を得た怪物によって、創造者=科学者の哀れさがむき出しになる

その残酷さをファンタジーを借りて上書きした物語である。

上記に挙げた作品では、時代も国も表現もまったく違う。

しかし、彼らが結びつく場所はひとつ。

怪物ではなく、怪物を生み出した“人間”こそが哀れなるもの、

そういう導きが根底にあるからだ。

フランケンシュタイン博士は、生命を創り、自分の罪から逃げ続け、

結局は自分が生み出した哀愁の影に呑まれていく。

エリセの世界では、大人たちの沈黙と欺瞞が、

怪物の精霊を必要とするほどの孤独な世界をつくりだし、

ランティモスの世界では、科学者の理想は、

ベラの自由度によって無意味にされ、

その哀れさだけが残されるといった風に露呈するのだ。

怪物の哀愁には、同時にこの世界の哀しさの影がつきまとう。

べつに怪物が恐ろしいわけではなく、罪があるでもなく、

怪物は常に哀しい存在だが、色に染まらない素材にすぎない。

その哀しさこそ、人間の影であり、創造者側の罪の形状なのである。

そこに日常を超えたものを日常に引っ張り込むとき、

映画人たちがこぞって手を伸ばす所以としての見せ所なのだ。

怪物を追い立てる人間、哀しみを理解できない人間、

なによりも自由を奪おうとする人間を、現実が許すはずもなく、

そうした哀れさが、怪物という存在を映し続ける鏡となるのだ。

映画とはその鏡をそっと差し出す装置である。

時にホエールのように、

時にエリセのように、またランティモスのように。

映画を離れてみれば、今なお、この社会には

形を変えた怪物たちが、あらゆる場所で量産されていることを知るばかりである。

怪物の哀愁とは、額面通り、

はたして世界が人間に返してくる“沈黙の罪状書”なのか?

いや、むしろ、人間のエゴに潜む隙をつく魔物なのか?

その原像こそ、古典ホラーの装いの奥に潜む、

『フランケンシュタイン』の真の美しさといえるのだ。

Can – Yoo Doo Right

フランケンシュタインとは、怪物を創造し、世に出した科学者の名前であり、怪物の名称ではないが、なぜかその名が怪物の名称として通ってしまっている以上、ここではフランケンシュタイン=怪物として扱っておく。フランケンシュタインは、いうなれば、死体の寄せ集めで、筋肉は不均衡、関節はぎこちなく、ゾンビのような危うい歩行のバランスで、身体は常に「非連続性」を抱えている。この“つぎはぎの身体”に宿るぎこちなさは、怪物の「存在の重さ」を生む、ということを念頭におけば、そこに重なるのがクラウトロックの雄カンの音楽、それこそ「MONSTER MOVIE」へと行き着くのだ。

CANの音は、ジャンルやスタイルが綺麗に連続して流れる音楽とは違う。その特性は、ロックのリズムとジャズの即興、ミニマルの反復にノイズのざらつきやアフリカンビートの残響が加わることによって、それらが均質に混ざり合うのではなく、縫い合わせられた肉片のように、“つながっているけどつながりきらない”という奇妙なズレを生む要因のひとつとなる。怪物とCANの音は、どちらも“継ぎ目が見える身体”を持っているという意味での親和性に貫かれ、その歩行のリズムは、リーベツァイトの反復ドラムとは俄然相性が良いはずだ。彼のドラムは「歩くリズム」、

しかも“まだ歩き方を学んでいる身体”のようにビートを刻む。これは「均質な機械の反復」ではなく、“生まれたばかりの生命”のビートに直結する。つまり、CANのリズムは怪物の身体運動と同じ運動法則で成立しているといえるほど、実に原初的なのだ。

怪物が言語を持たないように、うめき声、吐息、呻きこそが“身体の声”になるのは、マルコム・ムーニーの声も同じで、言葉が文法として完成する前の「身体からあふれる音」でできている。音程、意味、文法、歌唱法、これらよりも先に、声が身体から“漏れ出る”という意味で、怪物が初めて世界に呼びかける時の声に近いのかもしれない。

世界とまっすぐに接続できない“つぎはぎの存在”としての身体をもつフランケンシュタインと、ジャンルと形式が素直には接続しない“つぎはぎの音響”としてのカンの音。両者の“非連続の連続”という同じ身体性という視点に立てば、怪物とCANはおのずと「身体で存在する音楽」でつながるという命題が通底し

「Yoo Doo Right」は、まさにただの反復曲ではなく、

怪物が呼吸し、歩き、苦しみ、世界とぶつかる「音の身体」として聴こえてくるにちがいないのだ。

コメントを残す