音に引かれて、夢に堕ちる

映画に音楽はつきものだが、

そんな数多くあるサントラのなかから

音をひろってくるのも乙ではあるが、

ここは、少し捻って、現実には映画のなかに使われることはない、

いうなれば架空のサウンドトラックとしての音楽を、

さも、夢先案内映画音楽として、リストアップしてみたい。

架空の映画サウンド・トラックといえば、

ムーンライダースの名盤『CAMERA EGAL STYLO/カメラ=万年筆』が

真っ先に思い浮かぶ。

いかにも映画好きによる、贅沢な趣向が反映されている。

まさにドストライクなラインナップがずらり並んでいる。

そのアルバムを筆頭に、シネフィルたちの夢を載せて、

そのテイストが滲み出る楽曲にスポットライトを当てて、

このコラムの最後を飾ろう。

映画狂の耳に適う10曲

ムーンライダーズ- 大人は判ってくれない

Dr. Mabuse Propaganda

Scott Walker – The Seventh Seal

Tuxedomoon – Ninotchka

Monochrome Set – Ici Les Enfants

– ボンジュール・ムッシュー・サムディ

Roxy Music 2HB

Nostalgia · David Sylvian

地下鉄のザジ:大貫妙子

Yellow Magic Orchestra – Mad Pierrot

- ムーンライダーズ- 大人は判ってくれない

- Propaganda – Dr. Mabuse

- Scott Walker – The Seventh Seal

- Tuxedomoon – Ninotchka

- Monochrome Set – Ici Les Enfants

- Pocopen – ボンジュール・ムッシュー・サムディ

- Roxy Music – 2HB

- David Sylvian – Nostalgia

- 大貫妙子 – 地下鉄のザジ

- Yellow Magic Orchestra – Mad Pierrot

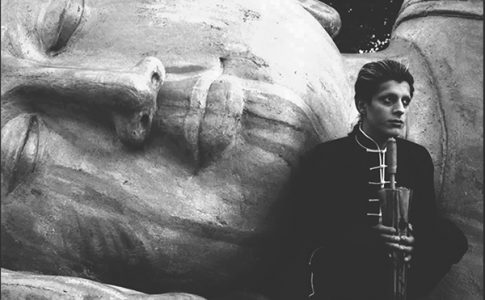

こちら、『架空の映画サウンド・トラック』というコンセプトで発表されたムーンライダーズの6枚目のオリジナル・アルバム『CAMERA EGAL STYLO/カメラ=万年筆』からの一曲。全曲が映画にまつわる楽曲で、通好みのタイトルが並んでいる。フランソワ・トリュフォーの長編第一作にちなんだ『大人は判ってくれない』は、歌詞の内容が直接的に映画のストーリーを反映されているわけではないが、「子どもと大人の断絶」「理解されない思い」「社会からの疎外」といったテーマが見え隠れする。音は当時のニューウエイブサウンドに対抗するような都会的ロックサウンドが展開されている。