視覚の情念をめぐる不条理の恩讐

YOU TUBE上に、生前の安部公房の公演の記録テープが残されており

『箱男』の創作エピソードが語られている。

それを拝聴していると、

箱をかぶった浮浪者の姿を目撃した作家安部公房の頭の中には

まだ理路も主題もなかったのがよくわかる。

安部は、この視覚的衝撃を「気味の悪い存在」として自分の中に取り込み、

それを引き延ばし、概念化していくのだが、

その過程が容易ではなかったことは、要した5年もの歳月が証明している。

やがて、そのイメージは、「登録」という社会制度の網目へと接続される。

登録によって、われわれは権利を持ち、義務を果たす資格を得るのであり、

一方で、登録に漏れた者には、その権利も義務も与えられない。

そもそも、民主主義というのは、平等を謳いながらも、

その背後に「登録外の者には権利を許さない」

という排除の原理を潜ませているのだということの証でもある。

安部はこの仕組みを鋭く見抜き、小説を練り上げる。

箱男=登録漏れの人間、つまり制度外の影として、物語に据えられたのである。

読者のなかには、負のイメージよりも

むしろ、どこかで肯定感を伴う、ある種の共感のようなものが広がり

一度は箱を被ってみたいなどという、一つの親和性に寄り添い、

パラドキシカルな思いに焦がれるのかもしれない。

文学そのものの可能性が導き出す危険で甘美なスリル。

事実、映画版でみる、永瀬正敏演じる箱男が、

よりリアルに、このねじれた欲望を挑発しているではないか。

箱男とは、社会から漏れ落ちた何ものでもない者でありながら、

同時に何ものにもなりえた者でもある。

この逆説的な二重性こそが、『箱男』という小説の現代性を支えている。

主語が流動し、時間軸がねじれ、読者はいつしか「読む者」から「見る者」へ、

そして「見る者」から「見られる者」へと変遷していくことになる。

はたして、この難攻不落の過程を、映画として成り立たせることができるのか?

このロマンに、果敢に立ち上がったのが、石井岳龍である。

1997年、監督・石井聰亙(現・岳龍)は、

異国、ハンブルクでクランクイン直前の決行を目前に控えていた。

主演の永瀬正敏、助演の佐藤浩市を擁し、

日独合作での挑戦は現実の手触りを帯びていた。

だが、前夜、日本側の資金問題により、撮影は突然中止となる。

当時、永瀬は箱の中で暮らすほど、この役に入り込んでいたというし、

その深い喪失を語る石井自身も、「2年ほど立ち直れなかった」のだという。

しかし石井の思いはそこでめげなかった。

「一度たりとも諦めたことはない」という揺るぎない決意が、

27年という長い歳月を貫いたのである。

「毎日が大変で、感慨に浸っている暇なんてない」

石井が吐いたその言葉は、完成の舞台裏にある焦燥と緊張を物語っている。

だが、この作品は単なる映画と呼ぶには少し抵抗がある。

27年の沈黙の末に完成した『箱男』は、

むしろ未完成の名にふさわしい作品であり、

それは、“時間の箱”を開いて、中に詰まっていた記憶と不安と祈りと再会を、

映画という光で解き放つ瞬間を待ち侘びることで実現したのだ。

石井岳龍が、そこまでしてあきらめきれなかった『箱男』の魅力。

同時に映画化しきれなかったものとはなんだろう?

かつて『逆噴射家族』で、アナーキーな漫画の世界をスクリーンに持ち込み

『爆裂都市 BURST CITY』では、音と映像の咆哮で

観客の度肝の抜き、揺さぶってきた映像の暴走機関車、それが石井岳龍だ。

そこで、まさに現代社会に相通じる

『箱男』という問題意識のエアポケットをつきつけた。

暴力から離れた、深い洞察への憧憬を誘ったのはいうまでもないが、

最も象徴的なのは“箱”そのものへのこだわりであり、

その箱をかぶる行為からのビジュアルインパクトだ。

とはいえ、それは単なる装置ではなく、また空間でもない、

ひとつの記号にすぎない。

箱とは、顔を隠すことで社会的記号を解体し、

同時に「見る者」と「見られる者」の関係を撹乱する装置そのものである。

石井は、カメラの位置を巧みに操り、観客に常にこう問いかける。

あなたはいま、何を見ているのか?

その視線は、いったい誰のものなのか?

監視カメラ、暗視スコープ、反射する鏡。

この今日的な監視社会でも、常に「見る/見られる」の関係を宙づりにし、

箱の内と外の境界線を曖昧にする。

箱の中にいる男は、視る(覗く)ことで世界から退く。

だが皮肉なことに、その視線こそが、彼を“視られる”存在へと変えてしまう。

観客はスクリーンを見つめているつもりでも、

実は、いつのまにかその箱の中に入り込んでいるのだ。

つまりは同じ穴の狢であり、

それはどこか、罪をめぐる加害者と傍観者の関係にも似ている。

とはいえ、この映画をみた第一印象では、

「もっと詩的に昇華できたのではないか」という思いが込み上げてきた。

無理もない。

かつて、同じく安部文学からの傑作、

勅使河原宏が『砂の女』や『他人の顔』で達成したような、

時間と空間が溶け合う映像詩の深度には、

石井版『箱男』はまだ至っていないともいえる。

しかし、ここで忘れてはならないのは、

石井が目指したのは、芸術的昇華ではなく、

未完成のまま完結する映画であったということだ。

原作においても、実は、物語そのものは完結していない。

視点が幾度となくずれ、筆者と登場人物の境界は消え去り、

われわれ読者の認識そのものが問われることになるだけだ。

そこで、映画は、明確な物語性や詩情の完成形をあえて提示しない。

それが、ときに荒削りに、ときに支離滅裂に見えることもあるだろう。

しかし、その“断章”の連なりこそが、本来の詩の原初的な姿なのではないか?

詩とは、完結するために存在するのではない。

むしろ完結の不在を抱え込むことで、息づく表現なのだと。

それが文学と映画の大いなる違いなのだ。

仮に、自分なら、とイメージを膨らせるのだが、

かつて観た、クリス・マルケルの『ラ・ジュテ』のような

静止画とナレーションだけで構成するSF的『箱男』に仕立てたかもしれない。

そこに、動的かつ情動的なものを、あえて排除することで

安部公房の原作の意図に近づけつつも、詩的に解体し、

映画としての新たな可能性を導き出せたかもしれない。

だが石井は、暴走する言葉未満のイメージを紡ぎ、

映画を“視るための箱”に変えた。

よって、見方を変えれば、これは一気にロックの狂気にまで突入するやもしれぬ。

そう、石井が求める壮大で果てしなき実験的野心の結晶なのだ。

観客は、そこに顔を突っ込み、闇のなかでまばたきを繰り返す。

『箱男』を観終えたあと、残るのは決して“評価”ではない。

また、理解でも共感でもない。

それは“体験”であり、“思考の余韻”なのだ。

たとえば、浅野忠信演じるニセ医者の存在。

単なる脇役ではなく、制度の「外部性」を逆手に取る存在として登場する。

安部公房は、小説においては

「医者=治療者=権威」の制度性を批判する存在として登場させたが

医者もまた、「登録」によって社会的に保証される職能の象徴であり、

その“登録”を持たない存在にかかわらず、言葉や態度で「治す者」を演じるのだ。

これは、社会制度そのものが記号の演技によって支えられていることを

戯画的に暗示しているわけだが、

映画においては、浅野忠信演じるニセ医者が

ニセ箱男となり永瀬正敏の箱男との対決にまで至る。

これによって、さらに戯画性が加速する。

この箱男と箱男の対決。

まさに石井ワールドでしかありえない見せ場が盛り込まれている。

こうしてみると、映画では

「制度外にいる箱男」=「社会から拒絶された者」に対し、

「制度を模倣するニセ医者」=「社会をコピーする者」を対峙させ、

そこにニセ医者の制度を模倣する態度に巻き込まれる対象として

看護婦を欲望の対象にまでおしあげながら

ここでも「登録」と「漏出」の境界が曖昧にさらしつづける。

このニセ医者と看護婦の登場によって一気に物語は色めき始める。

箱男を中心に、“制度の境界”をめぐる攻防の一角を担っていることは

疑いようが無い。

そこで、われわれははじめて、

「登録=本物」「登録漏れ=偽物」という境界の危うさをも忘れてしまう。

それが安部公房の文学が孕む問いとの決定的な違いなのだ。

「あなたは、本当にこの世界に存在しているのだろうか?」

「あなたの視線は、どこに向いているのですか?」

それらが映画の内部からじわじわと滲み出し、

観客の内部に巣くうことになる思いと混じり合う。

この映画を、単なる文学からの映画化と見ることはできない。

むしろ、阿部公房は、生前、この小説の映画的解体、

「娯楽作品」への変換さえ願っていたのだとすれば、

それはむしろ、文学という不可視の身体を、

映像という血肉で再構成しようとする行為だったとも言える。

だが、ここに、ひとつの限界がある。

映画制作という行為自体が、安部の言う、

「登録」によく似た制度の中で進められるということだ。

資金調達、スタッフ・キャストの契約、撮影スケジュール、上映権の確保。

映画は、完全に制度の枠組みの中で動く。

つまり、映画監督は制度外を描こうとしても、

制度内のプレイヤーでしかいられない。

安部が制度外の視点から制度を暴く文学を生んだのに対し、

石井は制度の内部に身を置きながら制度外を描かねばならない。

この位置の違いが、映画版『箱男』の最大のパラドックスでもある。

たしかにそれは、綻びもあり、未完の風景でもある。

だが、それこそが“箱”という比喩そのものなのだ。

箱はそれ自体では意味をなさないが

被ることで意味を帯び、のぞき込むことで初めて意味が変わる。

石井岳龍の映画もまた、観客が覗き込むことで初めて成立する。

それゆえにこの映画は、“失敗作”と呼ぶのは違う。

石井岳龍は、カメラをもちこんで、俳優を配置し、思考し

安部文学というブラックボックスに堂々顔を突っ込んだのだ。

そのカメラのレンズは、箱ののぞき穴と同じ構造を持つ。

光を通すが、しかし世界全体は見えない。

わずかな断片だけが、視界に入る。

映画とは、そういうものだったのかもしれない。

全体を見せるふりをして、実は「何も語っていない」という

空虚さの実践なのだろうか?

『箱男』は、映像で語ることの不可能性を引き受けながら、

なおも語ろうとする。

その姿勢にこそ、石井岳龍の映画作家としての情熱と不屈の誠実さがにじむ。

よって、この映画は、観終わった瞬間から新たに始まる物語を内包している。

私たちは、劇場を出たあとも、まだ箱を脱いではいない。

いや、もしかすると、観る前からずっと箱をかぶっていたのかもしれないのだ。

スマートフォンというレンズ、SNSという覗き穴、名前と顔を持った匿名性。

この現代という巨大な舞台で、我々もまた、それぞれの箱をかぶり

世界を覗き、語り、消えてゆく存在であることは確かなのだ。

映画『箱男』は、そうして文学によって提起された問題を

視覚として、そのことを静かに晒し、告発する最初の問いなのである。

坂本龍一 feat.Arto Lindsay : Tainai Kaiki

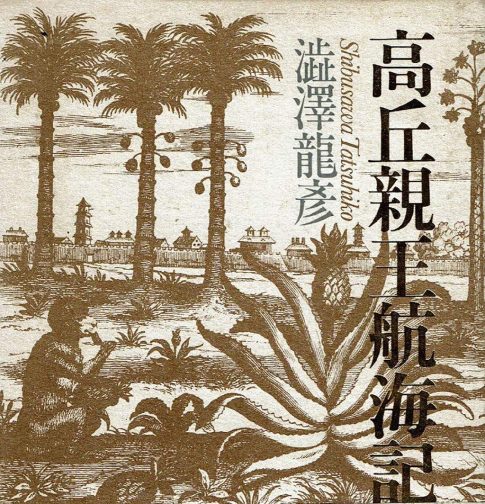

かつて、澁澤龍彦は『エロティシズム』のなかで、冷蔵庫に隠れたがる子供をして、体内回帰願望へと結びつけた。これはマズロー心理学によるヨナ・コンプレックスの引用であるが、マズロー的視点からすると、隠れるとは、生を全うする機会からの逃避であり、澁澤にとっては、隠れることは、単なる心理的逃避ではなく、エロスがタナトスに変奏する倒錯の瞬間ともいえるだろう。安部公房にとってみれば、箱をかぶることで、外界との関係を遮断しつつ、匿名の存在として街を徘徊する男のイメージをもちこんで、その「逃避」と「変奏」の二重性を孕ませつつも、箱をかぶることで「自分とは誰か」という存在論的な問いを再編成するための“装置”だと解釈できる。

そんな存在論とはベクトルが違っているのは明白だが、坂本龍一の『HEART BEAT』に収録の「体内回帰」という曲では、どちらかといえば、澁澤ゆずりの「エロスがタナトスに変奏する倒錯の瞬間」に隣接している曲に思える。あきらかな母胎的な原点への回帰願望が歌われている。脈拍的リズムが心臓の鼓動を模した周期性を刻み、液体的サウンドとして、羊水や血流を連想させる揺らぎを感じさせる内容がそのままアルバムコンセプトにもなっている。

ちなみに、この曲は国内版収録のアート・リンゼイ版と海外版収録でのデヴィッド・シルヴィアン版「TAINAIKAIKI II」 があり、前者はより実験的で、胎内が必ずしも安らぎの場ではなく、不安や憂いを孕んでいることを示唆しているが、後者は坂本のアンビエント志向がより前景化され、胎内を「死と再生の揺りかご」として精神的な瞑想世界を構築している。ここでは、安部公房的世界観に寄せて、アート・リンゼイ版をとりあげておく。両者を聞き比べてみるのも面白いかもしれない。

コメントを残す