風とともに重さの捌き方を考えよう

家族の数だけ“家”の物語がある。

誰もが抱える大切な共同体である家族が

愛ゆえに人を見守り、互いに支え合うという神話の喪失さえ

どこか、希薄なまでに露呈されがちな現代社会において、

ラッセ・ハルストレムがハリウッドで手がけた最初の作品

『ギルバート・グレイプ(原題:What’s eating Gilbert Grape)』には

その綾を縫いながらも、家族の絆、つながりは続く。

そこには、前に進もうとしてもうまくいかない主人公の

ある種、人生の通過儀礼として、再生と出発とが重なって描きされている。

アイオワ州エンドーラ(実際の町ではない)。

人口はたかだか住人1,000人ほどの小さな町には

特殊な複雑な事情を背負いながらも

家族を支えながら食料品店で働くひとりの若者ギルバートがいる。

その表情に映し出されるのは、絶えず憂いを放ちながら、

悩み、そして愛と希望を見いだそうともがいている姿である。

ちなみに原題のeatにはイライラする、悩ますという意味があり、

直訳すれば『何がギルバート・グレイプを悩ますのか?』となる。

その行く道を模索する過程、物語には

観る側も、おのずと個々の思いを重ね併せることで、

深く胸に刻みこまれるだけの哀愁が漂っている。

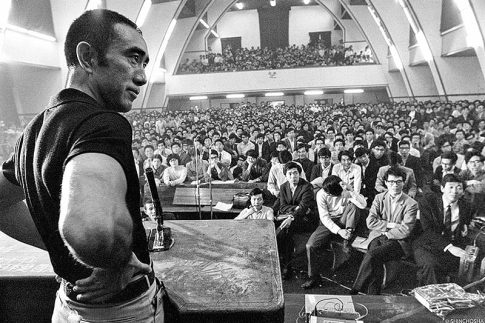

主人公ギルバートを演じたのは若きジョニー・デップ。

1990年、『クライ・ベイビー』で映画初主演を果たし、

『シザーハンズ』で大ヒットを飛ばして、一躍スターの座へ。

まさに時代の寵児としてのまぶしい頃のジョニーが選んだのが本作。

一方、今でいう発達障害を抱えた役で、

抑えきれない衝動から、鉄塔によじ登っては警察沙汰になり

火種でありながら、家族の太陽のようでもある弟アニーを見事に演じるのが

若き天才レオナルド・ディカプリオ。

映画におけるふたりの存在感は二分するが

このふたりの出会いは、最初からまるでコインの裏表として、

ともに社会の外側で生きる者同士のように

深い絆と運命共同体として繋がっている。

デップは思春期に、両親の離婚を経験し、

月並みに送られてくる父からの小切手を、

けなげに受け取り続けていたという。

自傷行為を含め、自暴自棄にもなっていた時期であり、

ドラッグにまで手を出していたというから、

そんな青春時代が主人公ギルバートにも、

どこか投影されているはずである。

そのためか、父親が自殺し、障害を持つアニーと妹たちとの暮らしのなかに、

自らの家族の長として、ときに父親、ときに母親たる愛をかかえもって

その狭間にゆれるナイーブさがリアルににじみす。

彼はまず、自分のことより家族のことを考えてしまう。

そして、自分は一体どうすべきか、何ができるかで思いあぐね、

気がつけば家族も自分をも見失いそうになってしまうキャラクターだ。

アニーを突発的に叩いてしまい、家を飛び出すギルバート。

出口なき成長過程の、そんなナイーブな一面を丁寧に挟みこむが

これが特別驚くべき事件というほどのものでもない。

デップとディカプリオは、撮影されていない場所でも、

それは実際の兄弟のように馴染を演じていたという。

まさにそんな疑似家族の温度感が伝わってくるまでに仲睦まじい。

ディカプリオは「ジョニーはやさしくて、よく笑わせてくれた」と語っているが

年齢の差なんて、擬似家族の内部でさえ関係ない。

だが、映画では、優しさはもどかしさになり、もどかしさは暴力にも変わるのだ。

ここで、もう一人、見逃せない人がいる。

5年間外出もできず、テレビトーク番組で相談をしていたことから

出演を持ちかけられた、ママ・グレイプ演ずるダーレン・ケイツである。

彼女は形式上のプロの俳優ではない。

しかし、その存在は、ギルバートとアーニーにとって、

心の「盾」のような存在であったに違いない。

役柄上もまた、動けない無償の愛をめぐって、

この異物が家族の危うさを象徴するかのよう。

肥大した身体は、あまりにも人間の残酷さとして

スクリーンに曝け出されるが、

その勇気の前に、デップもディカプリオも

かえって心の拠り所を覚えたにちがいないのだ。

「家」とは、かくもいびつなものだ。

外にはわからなくとも、身内はとっくに限界を感じている。

くたりかけの家、問題を抱える家族、世間からの視線。

それらが現実の重みとしてのしかかるのだ。

その中で、ギルバートは自らの使命であるかのように家族を守ろうとした。

それは「ぎりぎりの奮闘」ともいえるような不器用な力で、

ギルバート自身には許容範囲を超え、負の重力となってのしかかってゆく。

デップは撮影期間中、混乱のなかで食さえ受け付けず、

アルコールと煙草に浸り、孤独な苦痛とその重みを背負ってしまったのだという。

とはいえ、その焦燥感が、皮肉にも

むしろギルバートに演技としての幅と深みを与えることになった。

そんなギルバートに、微笑みのように揺れる存在として現れるのが、

ジュリエット・ルイス演じるベッキーの存在である。

彼女は母親とともにトレーラー生活を続ける旅人だ。

ここでは、紋切り型の女性が男性を救う、という文脈ではなく、

答えなどない、という自由な解釈を与えてくれるのである。

「“大きい”なんて言葉は 空には小さすぎるわ。空を表すにはもっと大きな言葉を」

たった一歩、踏み出すことだけが、真の自由の始まりなのだと

ベッキーはギルバートに優しく教え導いてくれる。

彼女が示したのは色恋の行方ではなく、

まさに風のように、自然で強い心のあり方だといっていい。

まずは自分として立つこと、

そして大空のように感じ行くままに生きてゆくことだと。

彼女が去ったあと、ギルバートの世界にも少しずつ風が吹き始める。

それがこの映画における“救い”の形となって描かれている。

ラストシーン。

母親の死をもって、家はいったん儀式のように“静止”を余儀なくされる。

しかし、大掛かりな“事件”となって他人の奇異な目に晒されるならと、

自らの手で家に火を放つのだ。

長年堪えていた家族の象徴であるその家が、

母親の亡骸共々燃え上がるハイライトシーンだ。

妹たちは町へ出、ギルバートとアーニーも、何も持たずに歩き出す。

彼らの背後で、どこまでも続くエンドーラの空が見送る美しいシーンだ。

そこに、ベッキーのトレーラーがもどってくる。

エンディングでありながら、新たなる人生のはじまり知らせるベッキー。

まさに再生と出発が重なる瞬間だ。

むろん、そこにあるのは達成でも幸福でもない。

ただ、痛みを経た者だけが持つ新たな希望のまなざしなのだ。

ハルストレムはこの映画で、

出口のない世界の中、優しさの萌芽を絶やさず

ただ“優しさの持続”を描こうとした。

現実は変わらず、傷も消えない。

アニーはまたギルバートを困らせるかもしれない。

ベッキーとの恋も成就しないかもしれない。

それでも、人は誰かを思い、誰かに思われることで、

ほんのわずかでも前に進むことができるのだと。

その一歩は小さいが、確かなものであり

やがて、強さを伴って、微笑みがもどってくるに違いないのだ。

そう思うと映画に対しても、

また、人生に対しても愛おしさがこみあげくる。

『ギルバート・グレイプ』は、なにも哀しみの物語なんかじゃない。

世界が出口を見せてくれないときでも、

人は誰かの笑顔の中に、まだ歩き出せる理由を見つけられるという

小さな奇跡を綴った記憶の物語なのだ。

Moby Grape – He

はっぴいえんどの名曲「夏なんです」は、このモービー・グレープの「HE」が元ネタなそうな。細野さん自身がどこかでそういっていたのを覚えている。いみじくも“グレープ”つながりということで、ふと頭をかすめたのだが、音楽を聞き直していると、「脱皮/再発見」「出口のない構造からの揺らぎ」、あるいは「存在の問い直し」というテーマが、『ギルバート・グレイプ』のギルバートと、このHE(彼)には重なるところがあると思った。Heという存在は、「今まで“当然”だと思っていたもの」を脱ぎ捨て、自分の中にある真実、存在の奥を見つめ直す。社会や家族、慣習や役割。そうした“鎧”を下ろしたとき、見えてきたのは、美しくも痛みを伴う「真実/無垢/孤独/再生」だった、というのがこの歌から聞こえてくる。それまで「自分のもの」と思っていたすべてを手放し、“ただ生きる”ことを再発見し、その刹那にある孤独と痛みと、でもひそやかな解放を促すというこの歌は、まさに“内的なエコー”にとして、静かに胸に刺さってくる。

コメントを残す