美女と野獣の夢物語、禁じられぬ夢を抱いて

粋な映画とは、このことをいうのだと言わんばかりの作品がある。

ロベール・アンリコ監督による『ラムの大通り』のことだ。

ベティちゃんこと、かのベティ・ブープ(元祖BB?)のモデルの1人

1920年代当時の“セックスシンボル”であった女優

クララ・ボウをイメージしたというのだが、

こちらもそのセックスシンボルの系譜で一世風靡した、

フランスの恋多き女優ブリジット・バルドー(こちらもBB)が

リノ・ヴェンチュラを虜にしてしまう銀幕の女優として登場するのだ。

物語の舞台は禁酒法時代のカリブ海。

酒が禁じられたアメリカ本土を横目に、密輸業者たちが暗躍するが

人々は海と太陽とラム酒に包まれて、どこか牧歌的に生きている。

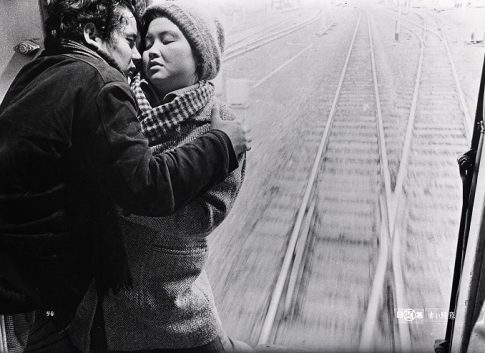

そんな中、ヴェンチュラ扮するコルニー船長は、一人の女性に心を奪われる。

その女優の名はリンダ・ラリユー。

演じるのはもちろん、ブリジット・バルドーだ。

映画館のスクリーンの中に登場する彼女の姿に、

彼は雷に打たれたように恋をする。

文字通り、”スクリーン越し”の恋がときめく。

この設定がすでに漫画チックで、少し滑稽にも思えるが

たまらなく愛おしい思いをも掻き立ててくれる。

アンリコ監督はこの映画で、ロマンスや冒険の外装をまとわせつつ、

映画というメディアの魔力と、それに翻弄される男の純粋さを描いた。

重要なのは、リンダが登場する映画が実在しないということだ。

劇中で上映されるそれらのフィルムは、

すべてこの映画のために作られたフィクションである。

だからこそ、リンダはより一層、現実に属さない”夢”として存在できるのだ。

バルドー自身がすでにイコン化していた70年代初頭において、

リアルな人物というよりも、いうなれば”まなざしの対象”、

神話としてスクリーンに映る女だったといえるかもしれない。

一方のコルニーはどうか。

密輸業者というアウトローでありながら、彼の行動には利己心よりも

直感と誠実さが先立っている男である。

金儲けや権力への欲ではなく、もっと素朴でピュアな動機から

“好きだから会いたい”という少年のような衝動でリンダを追いかける。

そこにはある種のバカっぽさもある。

そんな中年の男がスクリーンの女に恋をして、本気で会いに行こうとする。

でも、そのバカっぽさがこの映画の美しさの核なのかもしれない。

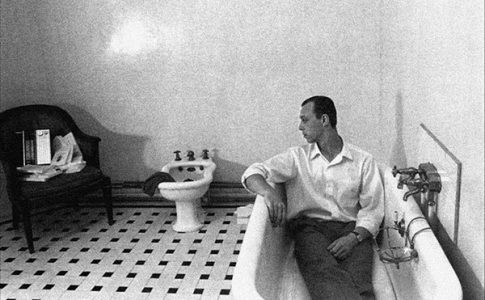

実はヴェンチュラと言う人は、俳優になる前、

プロレスラーとして活動していた経歴がある。

がっしりとした体格と無骨な佇まいからは、

よくみれば、その名残を如実に感じうるはずである。

だが面白いのは、彼の演技が“戦うための体”というより、

“耐えるための体”として描かれていることだ。

暗闇の中でのピストル・ロシアン・ルーレットも、

一気飲み比べのシーンも、恋敵であるハモンド侯爵との一騎打ちも

これらすべてにおいて、その強靱な肉体あっての体当たりとして描かれている。

これは、スタローンの初期『ロッキー』と、どこか重なるところがある。

スタローンもまた、筋肉で押すのではなく、

感情を受け止める”不器用な一途さ”で

観客のハートをつかんできた俳優だ。

つまり、コルニーは、ロッキーと同じく、”見る者の代弁者”なのだ。

愛に対して直線的で、夢に対してどこまでも誠実。

その肉体は戦うためではなく、願いを成就させるために存在している。

そう考えると、リノ・ヴェンチュラが

“フレンチ版スタローン”とでも呼びたくなるまでに、

まさに孤独と誠実さの体当たりの体現者としてみせる姿を、応援したくなってくる。

『ラムの大通り』の根底に流れているのは、

“夢を見ることは罪か?”というバカな男のテーマだ。

しかもそれは、ただの恋愛映画の文脈にとどまらない。

アンリコ監督は禁酒法という時代背景を用いながら、

規制や制度が人の本能や自由をいかに抑圧するかを背景に描いている。

酒が禁止されたことで、人々はかえって酒に執着し、密輸という裏稼業が栄える。

こうした当時社会の縮図を映画に落とし込む。

なんでも原作者のジャック・ペシュラルという人は、

大冒険を繰り返し、死刑の宣告を何度も受けながら、

いずれも脱出に成功し波乱万丈の人生を送った人だったという。

そして、その裏世界で生きる男が唯一信じるものが

“スクリーンの中のミューズ”という設定が、

どこか皮肉で切ないまでのロマンを感じさせるではないか。

バルドーとヴェンチュラ。

実はこの二人、映画的にはあまりにも異質にみえる。

バルドーはカメラに愛されることを宿命づけられたような存在で、

まさに男にとってのミューズそのもの。

方や、ヴェンチュラは陰影の中でこそ映える男。

彼らの共演は、まるで昼と夜が寄り添うような

不思議なバランス感覚を醸し出す。

そしてそれを可能にしているのが、映画内映画という装置だ。

神格化されたままのリンダは、完全には現実に引きずり下ろされることはない。

彼女は常にコルニーにとって”触れられない理想”であり続けてくれるからこそ、

その距離感が、映画全体に漂う郷愁や哀しみに臨場感を与えるのだ。

触れられないからこそ、美しい。

叶わないからこそ、忘れられない。

願望というものが、これほどまでに煌めくのはそれゆえだ。

コルニーが最後まで純粋さを失わないことも重要な要素である。

裏切られたり、すれ違ったり、夢が打ち砕かれそうになっても、

彼は彼女を想い続けるのだ。

それは執着ではなく、もっと純粋な祈りのような感情があってこそなのだ。

そう、『ラムの大通り』は、どこかで祈りの映画とさえいえるだろう。

祈りに似た男のロマン、そういいえかえてもいい。

自分が愛したものが、本当に実在していたかどうかなんてどうでもいい。

ただ、好きでいたい。

その気持ちだけが、彼の人生を支えているのだ。

だからこそ、この映画は、笑えて、切なくて、そして心に染みる。

エンターテインメントと呼ぶには繊細すぎて、詩と呼ぶには陽気すぎる。

だが、『ラムの大通り』は、その中間にあって

心地よい夢のひとときを演出する。

ちょうど、リノ・ヴェンチュラとブリジット・バルドーという対極の二人が、

奇跡的に共存できる場所が、たまたまスクリーンだったのだ。

スクリーンの中の彼女に会いたくて、今日も男はラムを片手に船を出す。

まったく絵になるのである。

夢見る野獣のような男が最高のランデブーを求めて

スクリーン上に次々に用意された賭けにうって出る。

これが粋ではなくてなんだろうか?

地中海地方の天気予報 ~ラム亭のママ · 鈴木慶一とムーンライダーズ

もう、この曲しかないだろうという曲がある。ムーンライダースの『火の玉ボーイ』の「地中海地方の天気予報 ~ラム亭のママ」をお届けしよう。鈴木慶一のロマンティズムが、ヴェンチュラと重なるほどに、『ラムの大通り』への愛が感じられる。この「ラム亭のママ」では、場末の酒場に佇む“ママ”が、男たちの弱さをゆったりと受け止める存在として描かれる。スクリーンの中の女神リナ(ブリジット・バルドー)と比べると、その女性像は対照的だが、その根底には“男の純粋さを静かに照らす光”という意味では共通項がある。曲が映し出すのは、あくまでも『ラムの大通り』のストーリーではなく、そのロマンの温度だろう。ラム酒のグラス越しに、ふと遠いカリブの風景が蘇るような、あの映画的情緒。ムーンライダーズの音楽は、そんな“ヨーロッパ映画の残り香”をそっと忍ばせながら、聴く者の胸に小さなシネマを開いてみせるのだ。

コメントを残す