拾って、重ねる愛のカタチ

一枚の絵画から、この映画は始まる。

ジャン=フランソワ・ミレーが1857年に描いた《落穂拾い》である。

収穫の終わった畑で、三人の農婦が腰を折り、地面の穂を拾っている。

その背後には豊かに積み上げられた麦の山と、遠くに佇む地主の屋敷。

この構図が当時のパリのサロンに衝撃を与えたのは、

それが単なる農村風景ではなく、社会の階層差を可視化する絵画だったからだ。

ミレーは聖書の「ルツ記」に登場する慈悲の物語を下敷きにしながら、

宗教的象徴ではなく、現実の貧しさの中に尊厳を見出した。

その精神こそ、のちにアニエス・ヴァルダが映像で受け継ぐ

“拾う芸術”の原点と深く連なっている。

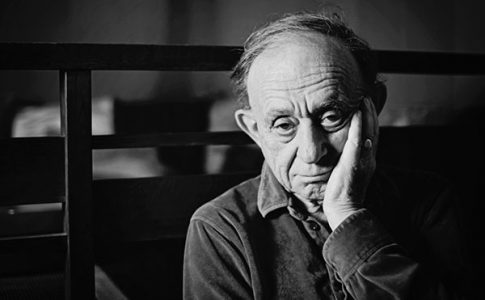

ヴァルダの『落穂拾い』は、この19世紀の絵画の静けさを、

21世紀のドキュメンタリーという運動に置き換えた作品である。

彼女はデジタルカメラを手に、農村から都市へ

軽さを纏ってフランス各地を旅することになる。

畑で拾われぬまま腐っていく山積みのジャガイモ、

あるいは、市場に捨てられた野菜や果物、

都市の廃棄物の山を掘り返す人々に、カメラは寄り添う事になる。

ヴァルダはその現実を、糾弾ではなく、淡々と、しかし深く見つめる。

それは捨てられたものを通し、真理を探すことなのだ。

彼女のまなざしは、社会の廃棄と貧困を映し出しながらも、

そこに宿る人間の誇りや創意を拾い上げてみせる。

収穫から漏れたハート型のジャガイモを手に取って微笑むヴァルダ。

それはまるで世界の片隅で脈打つ、

小さな希望を見つけ出す瞬間でもある。

美とは、なにも整えられたものの中ではなく、

捨てられたものの中にこそ宿るのだという、

その直感こそが彼女の芸術を支えていることを知るだろう。

ヴァルダのカメラには、報道的な距離も、社会派が醸す高踏的なところもない。

彼女にとって映画作りとは、人と関わるための手段だからである。

そして、大学教授のように、社会を考察するための資料となるのだ。

被写体に話しかけ、時に笑い合い、互いにカメラを見つめ合う。

が、彼女の場合、そのレンズは「観察」よりもむしろ「対話」に近い。

その意味では、観察の鬼、ワイズマン的手法とは趣が違うし、

小川プロが目指したような共闘の同志でもない。

こうしたヴァルダのドキュメンタリーとの向き合い方は

ジャンルや映画そのものを問い直す、表現の可能性という側面がある。

写真家出身のヴァルダは、世界を冷静に切り取る感覚を持ちながらも、

そのフレームの内側に、いつも柔らかい愛情を注ぎ込む人である。

それは彼女が好んで撮り続けたドキュメンタリー作品に反映され

そのエッセンスはフィクションにも応用されている。

彼女の映す他者は、社会の総体ではなく、ひとりの「顔」として存在する。

路上で暮らす男も、廃棄された食料で腹を満たす青年アランも、

ドキュメンタリーといえど、映画の宿命を背負わされる。

すなわち、それはカメラを通じて“誰か”になる瞬間なのだ。

とりわけ、アランの姿は印象的である。

彼は拾い物で食いつなぐ生活をしながらも、

夜には字を読めない移民に読み書きを教えている。

ヴァルダはこの青年との出会いを「この映画で最も印象的だった」と語る。

社会の底辺にあっても、人が他者に手を差し伸べる瞬間を、

彼女はまさに物事の“本質”へと導いている。

こうしたヴァルダの眼差しに慈愛が満ちている。

だがそれは決して同情ではない。

彼女は現実を冷静に観察する写真家の眼を持ってはいるが、

カメラは常に水平で、視線の高さを保ち、

被写体を見下ろすことも、美化することもない。

彼女のユーモアでさえもまた、その距離感の産物だと言える。

針のない時計を拾い上げ、「これは私に似合っている」と呟いたり、

高速道路では隣のトラックおっかけに夢中になったり。

そして、自分の皺だらけの手を映して、「老化は友」と笑うとき、

そこには老いを笑いに変える知恵と潔さ、

時間を抱きしめる詩情と愛らしさが顔を覗かせる。

ヴァルダが人間の“欠損”を、美の一部として肯定する瞬間に

こちらも思わず微笑みを禁じ得ない。

彼女の映画は社会の鑑でありながら、あくまでも個人的だ。

社会を映すのは、社会のためではなく、

「自分が世界とどう関わるか」を問うためにすぎない。

そこに、ヴァルダの芸術の倫理がある。

映画の終盤、ヴァルダはヴァルフランシュの美術館を訪れ、

好きなエドワンの絵の前に静かに立つ。

埋もれていた絵画を白日の元に晒し、カメラを向けるその姿は、

まるでミレーの農婦たちが大地を見つめていた眼差しの延長線上にある。

絵画に、人生を、愛を、芸術そのものを捧げる姿こそは

彼女を支え、カメラを持たせる動機なのだ。

彼女にとって、拾うことは創造することであり。

創造することもまた、生きることの証なのだ。

アニエス・ヴァルダは、社会の隙間から生まれた声を拾う映像詩人であり、

廃棄されたものに再び意味を吹き込むアーティストでもある。

彼女の「拾う」という行為は、単なる主題ではなく、

芸術の存在理由そのものにまで昇華している。

現実の中に落ちているもの──

それは食料であれ、時間であれ、人間の尊厳であれ、記憶であれ、

ヴァルダはそのすべてを拾い上げ、

映画という装置を利用し、ひとつひとつ興味深くに並べてゆく。

針のない時計やハート形のじゃがいも、

老いた手や見知らぬ青年、沈黙する畑など

それら世界残響は、彼女自身の肖像でもあるのだ。

ヴァルダのカメラは、現実の中に詩を見つけるためのレンズであり、

他者と関わるための“触れる手”でもあった。

その手が拾い上げたもののすべてが、

鑑賞後の私たちの心のどこかで静かに息づいている。

ちなみに、そうしたヴァルダの眼差しは

低所得者やホームレスなどに、 温かい食事の提供、食料支援を行っている

1985年に、フランスのコメディアンコリュシュによって創設された

「les Restos du Cœur(直訳すれば心のレストラン)」という

慈善団体の活動に共鳴するものであり、

まさに、博愛の精神をささえる、まさにフランスの良心である。

同時に、この映画の原題『Les Glaneurs et la Glaneuse』には、

穏やかでありながら、深いアイロニーが潜んでいることも忘れてはならない。

つまり、Les Glaneurs (落穂拾いたち)に対して、

あえて女性形の「la Glaneuse(女の落穂拾い)」を添えたのは、

古典的な拾う人々を指すLes Glaneursに、自らを重ねているのであろう。

だが、ここにある「et(そして)」が意味するのは、単なる並置というわけではない。

「社会の落穂拾いたち」と「芸術の落穂拾いである自分」をつなぐことで、

ヴァルダ自身が、現実と創造、他者と自己、労働と芸術という

異なる領域を等価に並べてみせているのだ。

この二重構造こそ、タイトルに宿るアイロニーの核である。

「拾う」という行為は、本来“欠乏”や“貧困”を連想させるが、

ヴァルダの手にかかると、それは創造の比喩となる。

捨てられたジャガイモの中にハートの形を見つけるように、

彼女は廃棄の中に愛と詩を発見する。

それは、社会が見放したものを芸術が拾い直すという、やさしくも痛烈な逆説だ。

また、そこにはフェミニズム的な含意も読み取れるだろう。

ミレーの《落穂拾い》からも、

かつて畑で落穂を拾うのが女性の仕事だったことを思い出させるが、

ヴァルダはその歴史的ジェスチャーを、21世紀の芸術行為として再演した。

彼女は「貧しさ」や「老い」を恥じず、むしろ芸術の源泉として引き受けるのだ。

それがこのタイトルに滲む、ユーモアを帯びた誇りとしてのアイロニーなのである。

My Man’s Gone Now : Larry Grenadier

ブラッド・メルドーのトリオで長年活動し、パット・メセニー、ジョー・ヘンダーソン、チャールズ・ロイド 、ジョン・スコフィールドなどとの共演で知られるジャズ・ベーシスト、ラリー・グレナディエールの2019年、ECMからリリースの、その名も「The Gleaners」は、ヴァルダの『Les Glaneurs et la Glaneuse』と、ミレーの絵にインスパイアされているのだという。極めて珍しい「ソロ・ベース(ダブルベースのみ)」の演奏だが、あのマンフレッド・アイヒャーの耳に留まるぐらいだから、音の方は掛け値なしに素晴らしい。ピチカートとアルコの両方を駆使しながら、ベースの可能性を押し広げた楽曲は、緩やかな叙情から、リズミカルなフレーズ、複雑な和声構造、即興的なアプローチまで、その音楽的幅は非常に広い。音色の余白、響きの持続、断片と即興の重なり──こうした要素が、ヴァルダ映画で言えば、「静止画ショット」「手のクローズアップ」「詩的ナレーション」に呼応するかのように響いてくる。

コメントを残す