ミチロウさん、いい加減あなたの歌は忘れてしまいました

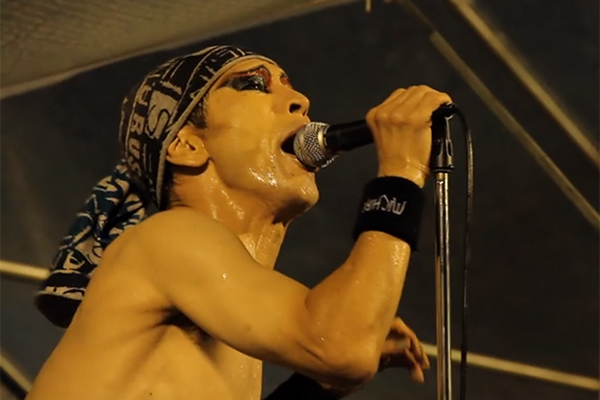

その昔、日本のパンクシーン、伝説的存在であった

あの「スターリン」を率いていた遠藤ミチロウが、

還暦こそは超えたものの、古希の壁はついぞ超えられず、

2019年にガンで亡くなったことはすでに知っていたのだが

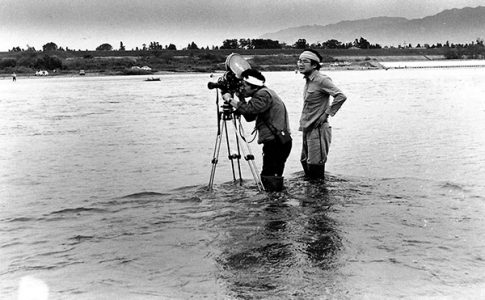

バンドを離れてアコースティックギター一本担いで、

アンプラグド・パンクロッカーとして、

全国を津々浦々を行脚する旅を続けるソロ活動に勤しんでいたことに、

今更ながらではあるが、さほど気にも留めずいたことが、

なんだかちょっと罪深いことのように思えてきた。

一回は足を運んでおけばよかったと、後悔の念がこみ上げてくるのだ。

あの吉本隆明が絶賛したというスターリンに関しては、

過激なパフォーマンスが一人歩きして、

まともには触れてこなかったこともあり、

思い入れ自体、それほどあるわけでもないのだけれども、

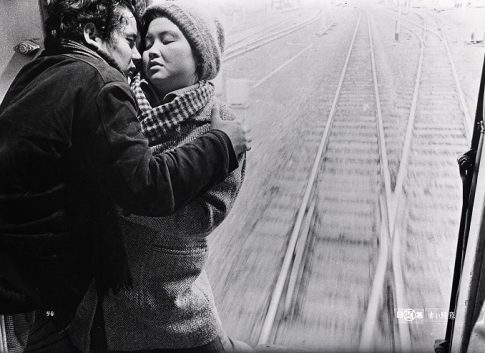

ミチロウ本人が監督をした、唯一にして最後のドキュメンタリー映画、

『お母さん、いい加減あなたの顔は忘れてしまいました』を見てみると、

この人って稀有な人だったんだな、と素直にそう思ったのだ。

映画としての出来はさておき、

これにはなかなか心動かされるものがあった。

というのも、ドキュメンタリー=映画の形をなしてはいるが、

形式という名の次元を超えて、生けしミチロウ、

在りし日の貴重な雄姿の記録として、

また、彼自身の眼差しを歪曲せずに、

見据えることができる等身大の貴重な記憶として、

人知れず刻印しておくに値する魂の発露に、

私小説ならぬ私映像としての映画に、

あえて不毛な屁理屈をわざわざかぶせる必然はどこにもない。

ステージを離れたミチロウという人物は、

すこぶる東北人気質というか、実にシャイで物腰柔らかな知性ある人間である。

実家を訪ねるシーンに彼の人となりが滲んでいる。

玄関で声をあげても母親はなかなか現れない。

そこで演出なのか、と思ったが、そういう訳でもないらしい。

そして、大正生まれ高齢の母親と向き合いながら、

少年のようにプレゼントを渡すといった日常本来の人間性をのぞかせる。

この母を見て、流石に息子のたおやかさの源泉をみる想いがする。

息子のやっていたバンド名スターリンを、

即座にそらんじるあたりが、さすがこの母にして、この子ありである。

そして、次のくだりが好きだ。

当時は世間から眉をひそめられていたいうくだりで、

母親は息子の言葉より、週刊誌の記事を鵜呑みにしたというエピソードが

なんだか微笑ましい。

歳を重ねても母子の絶対の関係性は揺らぎはしない。

けれどもその前に、ミチロウ自身の言葉で、

母親に対する奇妙な愛情や関係性への戸惑いが語られていて、

それが絶妙にリンクしている、なるほど、こうした下地には、

アーティストにとってどこか必然の要素の一つ、ではないかとさえ思うのだ。

そういえば、同じ東北人、寺山修司にも通じる、

ある種不器用なまでのマザーコンプレックスなのかも知れない。

こんな男がかつてスキャンダラスなステージで、大衆をアジテートし、

豚の臓物をオーディエンスにぶちまけ、放尿していた男なんだろうか。

実に優しい人間の孝行息子の姿が垣間見れるのは、新鮮だ。

「誤解から人間の関係が始まる」

そういってのける素のミチロウの言葉が突き刺さる。

あれは精一杯のパフォーマンスなんだったんだと思い知らされるのだ。

拡声器を持った、過激なパフォーマンスで、

大衆を煽る反社会的ロッカーとしての側面には、

東北出身のシャイで決して社交的ではない人間特有の、

ある種仮面というものが必要なのだろう。

ロックミュージシャンの動機としては別段珍しくはないのだが、

スターリンという強烈な個性からすると、

やはり面食らっても仕方あるまい。

しかし時代は流れた。

ミチロウはミチロウであるのだが、

時代がそんなカリスマを、単なる一時代のカリスマとして崇めるよりも、

一人の人間としての尊厳の方に光を当てるのを良しとする。

もう少し、世間はこの男に触れておくべきだったのではないか?

もちろん、それがたとえカリスマでなんであれ、

世間の、ほんの一握りの人間しか触れることはなかっただろう。

これからもその絶対数がさほど変わるとも思えない。

が、しかし、数が全てではない。

そこにミチロウの価値がある。

いみじくも、故郷二本松を含む東北の震災は、

彼の意識をも根本的に揺るがしたのは間違いない。

彼がいようといまいと、あの震災は人々の暮らしを直撃し、

いばらの道を歩まねばならない運命を辿っただろう。

けれども、その中に、この遠藤ミチロウがいたことは、

偶然には思えないのである。

そうした十字架を背負うだけの覚悟ある人間にだけに与えられた、

使命というものがあるはずなのだ。

このドキュメンタリー映画が天災よりも早く、

彼を揺り動かし、彼の本来あるべき姿を旅へと誘い、

その活動を通じ、魂の遍歴の集成として記録されていることに、

我々は大いに意味を見いだすことができる。

だからといって、この映像を必要以上に持ち上げようとは思わない。

自分の目線より高く見下ろす、

あるいは低くかしずく位置から受け止めるのはよそう。

そして、これを誰かに勧めたいとも思わないし、

スターリンの音源を引っ張り出そうとも思わない。

が、しかし、自分がこの先生きてゆくための、

なにがしかの糧となり、ヒントを与えてくれるような、

そんな言葉、叫び、歌を受け止めながら、

祈りのような崇高さをも感じうるこの映画に触れ、

そんな貴重な機会(タイミング)として記憶するのだ。

道道 (遠藤ミチロウ with 坂本弘道) – お母さん、いい加減あなたの顔は忘れてしまいました

東北という土地柄は、いつも沈黙をまとっている。雪に閉ざされた家屋、煤けた工場跡、荒涼とした田畑。それを飲み込んだ震災。そこでは人々の声が、深い地層のように堆積し、ときに呻きのような歌となって立ち上がる。このミチロウの、叫びというか、フォーキーでパンキッシュな歌もまた、そうした土壌の負のオーラを纏っている。三上寛が呟き、友川かずきが吠えた、その声の源泉は、東北の地に埋もれた怨嗟と祈りそのものなのだと痛感する。怒りも悲しみも、黙り込んでしまえば、雪に吸い込まれ、津波に飲み込まれ、やがては忘れられる。だからこそ歌は、忘却への抵抗であり、土地を震わせる唯一の証言になるのだと。

この「お母さん、いい加減あなたの顔は忘れてしまいました」という一節は、個人の母への忘却であると同時に、土地と歴史そのものを忘れ去っていく日本社会への呪詛にも聞こえるはずだ。晩年、病を抱え、ギター一本を携えて被災地を巡ったミチロウの姿は、かつての挑発的な仮面を脱ぎ捨て、ただ「人間」として土地に立ち会う姿であり、そこでは怒号ではなく、かすれ声の祈りが響く。忘れてしまうこと、忘れられてしまうこと、その痛みに抗うように。「忘れること」の痛みを引き受け、観客に手渡す。そのパンクの破壊衝動は、ついに土地と死を受け入れる歌へと変容し、生々しい言葉の悶えに、不器用でなお最も純粋なパンクスピリットが宿っている。母の顔はたしかにぼやけていくが、その忘却を突き破るように、聖なるマザーファッカーミチロウの声は、土地に刻まれた負の磁場とともに永遠に記憶に残るのだ。

コメントを残す