伝説のファム・ファタル、今何を語る?

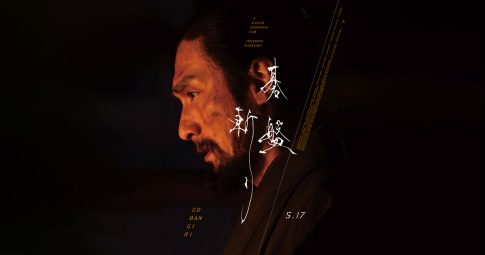

ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの歌姫で知られる伝説のシンガー、

ニコについての伝記映画、スザンナ・ニッキアレッリによる『Nico, 1988』を観た。

アラン・ドロンとの間に生まれた一粒種の息子アリと、

休暇で訪れていたスペインのイビサ島で自転車から転倒し頭部を強打し

49歳でその生涯を終えたのが、1988年7月18日のことだった。

映画は、ニコの晩年の二年間をめぐるドキュメントとして

その痛ましい姿にスポットライトが浴びる格好で描かれている。

ただ、長年ニコという存在を気にかけてきたものにとっては、

これは映画として、というよりも、

リアルな痛々しい空気を引きづりながらも、その内容は少々消化不良気味であり、

虚構の上塗りに甘んじる以外に、見守るべき視線の許されない映画である。

ここに、晩年のニコを語るに避けて通れない強烈なテーマとジレンマがある。

僕がいまだに追うニコというアイコン、その存在自体が忘れがたいのは、

フィオナ・アダムスが撮影したモノクロのポートレートに漂う気配だ。

若い頃のニコは、この写真に漂う「ファム・ファタル」に相応しい

儚くも、眩意ばかりのオーラであり、そこが僕を惹きつける。

そんなミューズニコが、その後どのように変わっていったか、その変化を追えば

『Nico, 1988』に描かれる傷ましさの前には、ただ打ちのめされるしかない。

単に呪われた伝説のシンガーだとして、

切って捨てるには忍びない思いに駆られ、大いに揺れ動くのだ。

ドイツ・ケルン近郊のダッハウ強制収容所に近い町で生まれた

クリスタ・ペーフゲンこと、ニコは、

10代の頃からパリを中心に『ヴォーグ』や『エル』といった、

ファッション誌のモデルとして活動していたのは知られている。

180cmというモデルらしい出立ちの長身の美女であり、

1960年代のきらめきの只中に突然現れたニコは、

フェリーニ『甘い生活』の端役や、

ウォーホルの「ファクトリー」に出入りし、映画『Chelsea Girls』に登場する。

その流れでヴェルヴェット・アンダーグラウンドとの共演で知られる

伝説のシンガーとなり、彼女を一気に神話へと押し上げたのだった。

金髪に翳りをたたえた瞳、無機質とも言える低音の歌声。

「ファム・ファタル」という言葉に最もふさわしい存在として、

ニコは一躍時代の欲望を映す鏡となった。

とはいえ、ヴェルベット時代には、必ずしもバンドに歓迎された存在ではなく、

ニコ自身も「私は演奏者ではなく、ただそこに置かれた花瓶のようだった」と

後に語っている。

つまりは、ウォーホルによって導入されたアイコンに過ぎなかったのだ。

そうして彼女の栄光は、自らその偶像の檻に息苦しさを覚え、

次第に抗えなくなってゆくことで、静かに内省の闇へと沈んでゆく。

1970年代、フィリップ・ガレルとの出会いが、ニコを大きく変えることになる。

二人の関係には愛が通底し、同時に芸術的共鳴者だったと言えるだろう。

彼女は、一人のアーティストとしての道を歩み始める。

『La Cicatrice intérieure』では、ニコの歌声とガレルの映像が一体化し、

彼女はもはやモデルでも偶像でもなく、明らかに芸術の同伴者として

そこに存在していた。

ソロ・アルバム『The Marble Index』や『Desertshore』では、

その延長線上に生まれたダークで重い世界観を発している。

ニコはポップスから背を向け、文字通り、アンダーグラウンドの女王として

荒涼とした祈りのような音楽に身を捧げるようになってゆく。

だが、彼女にとって音楽/芸術とは、所詮、生き延びるための呪文であり、

孤独と向き合うための唯一の術だったのだ。

やがて、精算されることになるガレルとの関係は、のちに

『ギターはもう聞こえない』において、これまた生々しく、痛々しく描き出されている。

ガレルとの関係が終わりを告げると、彼女は再び孤立し、

その転落はさらに加速してゆく。

ヘロイン依存、時代との不一致、愛の不毛、そして母としての葛藤だ。

ディスコやニューウェーブが支配する80年代にあって、

ニコの音楽が時代に馴染むことはなかった。

ベルヴェット時代の幻影が彼女を苦しめてゆくが、

その全てが彼女を荒廃へと導く素因でありながら、

とりわけ、ドロンとの間に生まれたアリとの関係が、

彼女の人生に痛みを与えることになる。

だが、彼女はかつての栄光に縋ることもない。

むしろその反動で「亡霊のように」ツアーバスを漂流し、声だけを武器に

カリスマとして歌い続けた。

スザンナ・ニッキアレッリ監督の映画では、その晩年だけが切り取られている。

しかし、そこには、輝かしい美貌を失った姿、粗末なステージ、荒れた生活。

映しだされるのは「伝説」ではなく、生身のニコだ。

彼女は過去の幻影を振り払うように歌い、時に息子との関係を取り戻そうとする。

ファム・ファタルの仮面を脱ぎ捨てた彼女は、声にすべてを託すしかなかった。

観客はそこに、哀れではなく、凛とした強靱さを見ようとするかもしれないが、

いみじくも、トリーヌ・ディルホムによって虚構そのものが演じられることになる。

そうしてみる晩年のニコ像こそが、偶像であり、

芸術家としての、孤独を歌に変えた亡霊のような存在だったのだと言えるだろう。

かつてウォーホルによって「ファム・ファタル」として神話化され、

ガレルの元で、共に刻んだその“内なる傷痕”を引きずりながら、

神話を裏切るように、愛を失い、時代から取り残されてゆく姿が映し出される。

次第に影を帯びるその美の失脚。

ガレルとの関係も、それを埋め合わせられず、

ニコは、愛の喪失と母としての影と戦いながら、

芸術に身を捧げた者としての最後の姿を晒し続けることになる。

ニッキアレッリの映画は、その最後の姿をありのままに映し出し、

神話の陰に隠された真実を僕らに示そうとした。

ニコの人生を振り返ると、愛と喪失の物語の背後に

常にアリという存在が大きく横たわっているのがわかる。

1962年、彼女はフランスの大スター、アラン・ドロンとの間に

非嫡出子として息子アリをもうけた。

ドロンは父として認知を拒み、

アリはドロンの母エディットに育てられることになる。

彼女が母親として介在する契機は失われ、いっそう孤独に引き込まれてゆく。

生まれながらにして「父を欠いた子」アリは

母ニコにとっても「奪われた子」だったのだ。

この裂け目が、ニコの生涯の影を形作る。

アリは後年、自身の回想録『L’amour n’oublie jamais(愛は決して忘れない)』でこう振り返っている。

「16歳のころから僕らは薬を共有し、同じ注射器を使った。それが僕らの“共生”のかたちだった」と。

実に衝撃的な告白だが、同時にニコとアリの関係の特異さを示している。

彼らにとって、薬物依存は単なる破滅ではなく、

絆を確認し、取り戻す歪んだ手段でもあったのだ。

我々が知るニコとは、果たして何者だったのか?

今一度、その問いを考えてみたい。

彼女は、マリアンヌ・フェイスフル同様、

一時代を象徴する偶像として脚光を浴びながらも、

ジーン・セバークのように、決して運命に弄ばれた悲劇のヒロインでもなく、

無論、哀れな転落者だと断言するにも忍びなく、

それは「死してなお響く声」を発する、孤独を芸術へと変換する宿命の女であり、

霊媒者だったのかもしれない。

ドイツ生まれのクリスタ・ペーフゲンが「ニコ」と呼ばれるようになったのは、国際的なモデル活動を始めた1950年代末のことだった。写真家ヘルベルト・トーベンが、映画人ニコ・パパタキスにちなんで与えた名前だと言われる。短く、呼びやすく、どこか神秘的な響きを持つこの新しい名は、彼女を瞬時に「偶像」へと変貌させた。「クリスタ」は生身の個人であり、「ニコ」は仮面――その二重性が彼女の生涯を貫いていくのである。

The Velvet Underground & Nico – Femme Fatale

ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの名曲「Femme Fatale」は、ウォーホルのファクトリーでのミューズ、エディ・セジウィックをイメージして書かれたと言われている。ウォーホルは「彼女(エディ)はファム・ファタルじゃないか?」とルー・リードに語りかけたことが曲の着想のきっかけになったのだという。彼女はその美貌と危うさで多くの男性を惹きつけ、同時に自らも破滅的な生き方を選んでしまった、まさに“宿命の女”であり、1971年、28歳の若さで薬物の過剰摂取により、この世を去っている。その存在感は、ニコ同様、同じファクトリー人脈として、60年代カウンターカルチャーのミューズ、あるいはポップ・アートの象徴として、今も語り継がれている。

コメントを残す