復讐するは誰にあり?

なんとなくやってしまうことは、人間誰しもある。

程度こそあれ、習慣、もしくはふとしたはずみの類だ。

だからといって、そう簡単に人を殺したりはしない。

わざわざ犯罪心理学を引っ張り出さなくとも、

殺しともなれば、なんらかの動機が引き金となるのが普通である。

しかし、動機なき殺人というやつがある。

たとえば、世間を震撼させた「世田谷一家殺人事件」がそれだ。

ときが流れて、風化の運命をたどりつつ事件は闇に葬られようとしているが

いまなお、脳裏から離れえない残酷性、

あるいは、後に残された事件の異常さだけが語り継がれる。

見えないからこそ、なおさら興味がそそられるのだ。

そこから、トルーマン・カポーティによる『冷血』へと向かう。

1959年にカンザス州で起きたクラッター一家殺害事件を題材に、

カポーティ自身が町をひとりのジャーナリストのごとく練り歩き、

膨大な取材と緻密な描写を通じて、殺人者と被害者、その周囲の人々、

そしてアメリカ社会全体の縮図からこの物語を炙り出したと言う意味では

今日のアメリカ社会の闇である、コロンバイン高校銃乱射事件、

あるいはサンディフック小学校銃撃など

その後の社会がもつ構造的不安をも予感させる作品だといっていい。

こちらはカポーティがノンフィクション・ノベルというジャンルを切り開いた、

文学史的にも重要な一冊だが、

日本でも今村昌平による映画で、緒方拳扮する主人公の

『復讐するは我にあり』あたりをも彷彿とさせる。

こちらは佐木隆三によるノンフィクション・ノベルを下敷きしたものだが、

描き方に違いこそあれ、『冷血』への意識も当然あったのだと想像がつく。

カポーティのことが気になりはじめたのは、

今に始まったことじゃないのだが、

フィリップ・シーモア・ホフマンが主演男優賞を総なめにし、

注目されたのがベネット・ミラーによる伝記映画『カポーティ』を観てから。

そこでは『冷血』をめぐるカポーティをめぐるドラマが展開されていた。

あのコクトーも警戒したというその才能をして、

「アンファン・テリブル」(恐るべき子供)として世間の注目を浴び、

日本では、あの三島由紀夫までもが興味を示したという作家である。

ちなみに、そんな早熟の天才カポーティが

この事件に異常なほどの執着を示した理由としては、

個人的な出自が大きく関わっているといわれる。

彼自身、父を知らずに育ち、いわば母親は毒親、

その関係性もきわめて不安定なまま、常に愛情に飢えていた青春時代を過ごし

そこから生じる他者からの排斥感を募らせ、

つねに、どこか”逸脱者”としての自己認識を持っていたという過去において、

主人公ペリー・スミスに自身を重ねるのはわからぬでもない。

カポーティは後にこう記している。

「僕らは同じ家庭に育った。

しかし、いつしか彼は裏口から出て行き、私は表玄関から出た」のだと。

この言葉は、二人の人生の分岐点を示すと同時に、

根源的には同じ”家”に属していたという共感の表明でもある。

また、同性愛者だったカポーティは、

ペリーへの異常な愛情さえ感じていたのかもしれない。

だが、同時にペリーのことを「金脈」とも呼んでいる。

そこには、書き手、文学者としてのしたたかな計算と、

対象に対する利用の視点すら滲む。

この矛盾に満ちた関係性が複雑に交差し、

『冷血』の語りに緊張感と陰影をもたらしている。

本作はジャーナリズムの枠を越え、事実を小説的構造に組み替えることで

「ノンフィクション・ノヴェル」というジャンルを確立したエポックメイキングな作品

その核心は、現実に起きた出来事を”文学”として語ることの可能性と危うさ、

そのものではないだろうか?

彼らは「金があると思った」という曖昧な理由だけで家に押し入り、

その金すらも、ほとんど手に入らないまま全員を殺害するに至った。

生け贄のごとく失われた無辜の命の重みよりも

命を奪った側の理論、人間性、その重さの方に一方的に比重があるのだ。

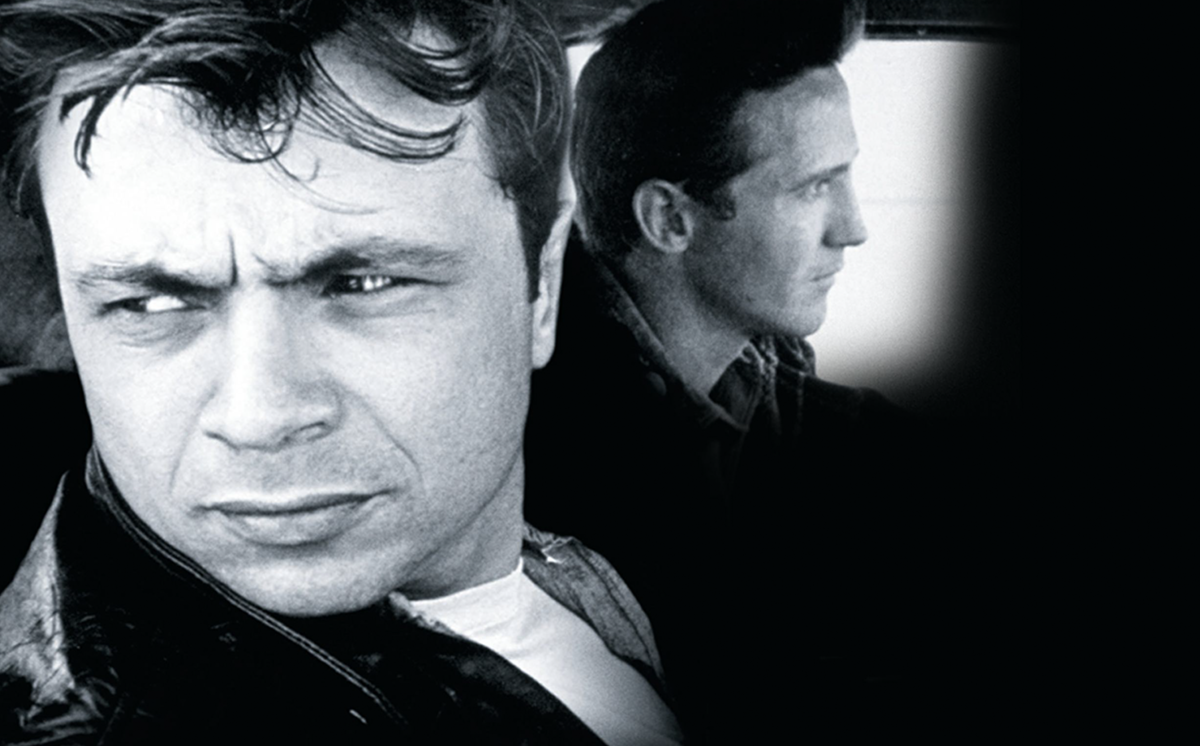

そうした文学的傑作から、リチャード・ブルックスよる映画版をみると

「忠実な映像化」という枠組みからは微妙に逸脱して

新しい倫理観と表現手法に挑戦しているのがわかる。

被写体との距離を取るカメラ、断片的な記憶の再構成、

そして観客を不快にさせることでしか語れない真実が暴き出される。

同時にこの映画は、

文学と映画という表現形式の本質的な違いを浮かび上がらせている。

つまり、事実をどのように”物語る”か、その構造の差異が興味深い。

とはいえ、動機そのものが、映画にも読み取れない闇として描かれていた。

映画版は、この文学的構築を映像に翻訳する挑戦への試みだ。

ブルックスは、この潮流のなかで、古典的リアリズムの手法を保持しながら、

徹底した現実直視と映画的構成力で、

文学を超えようという野心をのぞかせながら

「味わう物語」から「見るための物語」を構築してみせたのはよくわかる。

原作の持つ多層的な語り、その叙情的な文体、時間の飛躍、心理の掘り下げ、

あるいは視点の交錯を、映像に置き換えるには、どうしても限界がある。

映画は、登場人物の心象をモノローグや編集で表現しようとするが、

言葉による繊細な心理描写までは及ばないことを露呈する。

たとえば、原作でペリー・スミスの内面は、

彼の過去と夢想、繊細さと暴力性の共存として精緻に描かれる。

映画ではカットされているが、

ペリーが繰り返し見る夢(巨大な鸚鵡が彼を救う夢)は象徴的で

彼の内面世界の儚さと救済願望が浮かび上がるシーンでもある。

ロバート・ブレイクが演じる彼の表情や沈黙に、それを託すしかなく、

観客は彼の”沈黙の内側”に立ち入ることができない。

クラッター家の穏やかな生活と、その崩壊を淡々と見せる映像の冷たさ、

静寂を支配する音の不在、処刑シーンの陰影など

それらは”見る”という行為の暴力性を観客に突きつけてくるのだ。

リチャード・ブルックスの演出手法は、実に研ぎ澄まされており

彼は『欲望という名の電車』や

『エルマー・ガントリー』といった社会派作品で知られるが、

ハリウッド黄金期の脚本家出身でありながら、より先鋭的に、

暴力と倫理の境界を問う視線を持ち込んだ映画作家だといえるだろう。

このような作家性は、1960年代後半から台頭することになる

のちのアメリカン・ニューシネマの萌芽としても十分捉えうることが可能だ。

『俺たちに明日はない』や『イージー・ライダー』と同様、

旧来の善悪の二項対立を超え、英雄像を相対化する作品群の

先駆けになっているのはもはや否定できない。

さらに注目すべきは音への感性である。

まずはクインシー・ジョーンズによるサウンドトラックは、

アルバムとしても格好の名盤である。

だが単なる感情の補助装置ではない。

銃声のように突き刺さるジャズの不協和音、

冷気のように身を包むストリングスをもって

ペリーの心象風景そのものに寄り添うように奏でられる。

特にペリーの回想シーンに重ねられるモチーフは、

彼の内面の傷を言語を介さずにみごとに表現している。

また、本作では、逆に、音楽の”不在”感もまた重要な要素だ。

犯行当夜のシーンでは、音楽は排除され、

ただ時計の針の音や衣擦れ、風の音が響く。

この沈黙こそが、映画のもつ倫理的な力であり、

事実の前で人はただ耳を澄ますことしかできないという、

受動性の暴力性を浮かび上がらせている。

ことに、犯行直前や処刑場面での音の扱いには、

鑑賞者の無意識を揺さぶるような力が働いている。

静寂と音響の対比において、この映画における”語られざるもの”の深層を、

言葉なき形で語るには不可欠な要素ということだろう。

この作品が今日的な意味を持ち続けるのは、

「事実と物語の境界」が、今もなお

私たちの前に広がっているからではないだろうか?

今日のSNSやTV報道、ドキュメンタリーにおいて、

われわれは日々「誰かの死」や「誰かの物語」を大量に消費している。

加害者の内面に迫る報道には、「理解」という名の物語化がなされ、

被害者の存在は時に背景に退く。

『冷血』の文学と映画は、この構造を

半世紀以上前からすでに露呈していたことの証明でもある。

つまりはジャーナリズムの先駆的な昇華と言うべき視点が刺さる。

カポーティは、ペリーに深く感情移入し、

彼の死刑を見届けることで物語を完結させたが

皮肉にも、彼自身の創作と人生をも蝕むことになる。

事実を語るという行為が、物語としての構造を持つ以上、

当然ながら、そこには選択と編集があり、倫理が伴う。

映画『冷血』もまた、事実に忠実であろうとするあまり、

逆説的に「映像という物語の暴力性」に直面することになるのだ。

文学は、事実の中にある”語りえぬもの”を描くことができるが

映画は、それを”映すことの不可能性”と共に提示し、対峙するのだ。

あくまでも“作り物”、まやかし感に気を配らねばならない。

両者の間にある”境界”は、容易に越えられるものではないが

『冷血』という作品は、その境界を乗り越えようとする表現の試みによって、

視る側に「語ることとは何か」という問いを間違いなく突きつけてくるのだ。

その問いの向こうにあるのは、被害者の沈黙、加害者の矛盾、

そして語り手自身の欲望と倫理である。

文学が内面へと深く潜り、映画が外面を冷たくなぞるとするなら、

カポーティが己の内面の投影としてペリーを見つめたように、

ブルックスもまた、カメラという”表現装置”を通して、

冷ややかな共感を映し出したことになることになる。

現実を記録することは、常に暴力的であり、語ることには責任が伴う。

これはドキュメンタリー映画におけるジレンマにも相通じる。

“Part of me is always standing in a darkened hallway, mocking tragedy and death…”

(私の中の一部はいつも暗い廊下に立ち、悲劇や死を嘲笑っている)1968年 Playboyインタビュー(Eric Nordenとの対話)より

『冷血』は、作家カポーティにとっては、

創作の意欲と自己破壊が同居した作品だった。

よって、ノンフィクションという響きを頭ごなしに信頼すると痛い目にあうだろう。

「カポーティの作家としての本領は、やはり小説の世界にあると僕は信じている」

そう書いたのは村上春樹である。

『冷血』の後、カポーティはその作家活動に対して、

精神的なスランプを負ってしまう。

映画は、その真実が映像として、フィクションとして上書きされることで

その向こう側にある人間の弱さ、哀しみ、

そして、逃れられない孤独をさらに浮かび上がらせるという代償を、

いみじくも引き寄せてしまう残酷さを露呈しているのかもしれない。

そこにはもはや事実も物語もない。

文学と映画の親和性を超えた、生きている人間の叫びだけが、

冷たいフィルムの向こうから聞こえてくるのだ。

Perry’s Theme · Quincy Jones from 「In Cold Blood (OST)」

モノクロームの映像が描く「動機なき殺人」に、クインシー・ジョーンズの音楽は、声なき情念を流し込んだ。犯行シーンや尋問、処刑前などで音楽が意図的に省かれた箇所では、周囲の環境音や呼吸、時計の音などのみが聞こえ、音による“沈黙の強調”という高度な演出効果を生んでいる映画だが、スコアだけを改めて聞くとやはり、素晴らしい。それは情緒的でありながら、決して感情に流されるものではない。むしろ、音楽はこの作品において沈黙の反語として機能しているように思えるてくる。ジョーンズは、ペリーとディックという二人の殺人者の存在を、二重のベースライン——エレクトリックベースとダブルベースで表現した。ひとつは理性、もうひとつは本能。あるいは、ひとつは“動機”、もうひとつは“虚無”。実にクールに使い分ける。なかでも、カポーティが共鳴したペリーへの思いを代弁するかのような、この「ペリーのテーマ」には、そうしたベースそのものが最小限に押さえられ、究極のメロディだけが、詰め込まれている。まるで理性に寄り添いながら、本能をも超えようとする、どこか哀しいまでに狂わしい子守唄のように、情動を揺すぶってくる。死刑台の上のペリーに、ただ鼓動の音だけが強調されるシーン。音楽のないシーンに、この子守唄のようなメロディが、どこからともなく聞こえてくる気がした。なぜだか、同時に、カポーティ自身の孤独、そして、人生に対する哀愁がよぎった。

コメントを残す