蛇の道はヘビー

1998年と2024年、時代は大きく変わった。

PCが普及し、電話は固定から携帯、そしてスマホへ、

テレビは薄くなり、ビデオテープはピクセルのドット画に変換された。

過去が遠のき、現在だけが日々刷新されていく中、

かつての映画をわざわざセルフリメイクするという行為は、

たとえば、サイレント時代の『浮草物語』をカラー作品『浮草』として

松竹から大映に移し豪華俳優陣で撮り直した小津、

あるいはイギリス時代の『暗殺者の家』から『知りすぎていた男』として

アメリカパラマウント社から再映画化したヒッチコック、

これら巨匠だけが許されうる贅沢な遊びでもなく、単なる自己模倣でもない。

むしろ時間とともに映画がどう変容しうるか?

という問いへの果敢な挑戦でもあるのだ。

ちなみに、リメイク版の方が優れて見えるというトリュフォーに対して

『暗殺者の家』は「若干腕の立つアマチュアの作品」、

『知りすぎていた男』を「実力を兼ね備えたプロの作品」なのだと

ヒッチコックは自身は答えたのだとか。

まさにプロフェッショナルな返答である。

黒沢清は、新しい『蛇の道』をして、

「これまでのキャリアの中で最高傑作ができたかも」などと称している。

そのセルフリメイク版は、その名のごとく、一本の直線ではなく、

くねり、迷い、絡まりながら進む不可解な道のりを辿る映画であり、

黒沢清ならではの不条理なドラマである。

1998年のオリジナル版は、ジャンル映画の装いをまとった、

玉石混交のVシネの自由さと制約の狭間に

生理的な不快感をともなう構造的サスペンスを持ち込んだ。

2024年のリメイク版では、その構造さえ疑いながらも、

舞台をパリに移しての、新たな喪失と空白を埋める物語を演出している。

オリジナル版『蛇の道』は、共犯者高橋洋の脚本のもと、

娘を殺された男と塾講師による奇妙な復讐劇を描く。

だがそれは単なるサスペンスではない。

登場人物の動機が次第に曖昧になり、誰が主導しているのか、

誰がなぜそうするのかが、どんどんぶれてゆく。

今見れば、その空気感こそ、低予算感、画質などにおいて、

時代を強く感じさせるが、Vシネ時代の黒沢作品を代表する1本であり、

いまなお色褪せぬ刺激的なクロサワテイストの原型は何もブレてはいない。

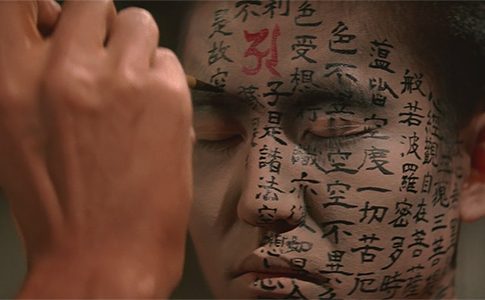

主演である香川照之の狂気、

そして、Vシネ時代の相棒、哀川翔の得体の知れなさの存在感が光り、

実に“らしい”作品として記憶されている。

そのなかで、『リング』でその名を馳せたホラー映画の奇才高橋洋の脚本には、

“この世界はどこか歪んでいる”

という悪夢的な感覚が常に宿っている。

復讐という明確な線が、構造的なねじれによって曖昧になり、

観客は真相よりも、構造の崩壊そのものに魅入られていくことになる。

この作品における復讐は、そもそも語られる行為ではなく、

仕組まれた罠であり、ひたすら生理的不快感を煽りながら、

拉致、監禁、そして殺しを繰り返す。

登場人物たちは、その罠にかかり追い込まれたモルモットのように

終わりのない終着に向かってひたすら突き進む、

この、ある種の不穏さこそが1998年の『蛇の道』の魅力であった。

2024年、黒沢清が新たに脱高橋洋を狙って、

自ら脚本を手がけて再構築した『蛇の道』は、

基本的なプロットこそ踏襲しているが、まったく異なる表情をもつ。

フランスという異国を舞台に移し、娘を喪ったダミアン・ボナール扮する男と、

その協力者には柴崎コウ扮する心療内科医が登場する。

またしても、復讐の動機も、感情も、語られることがほとんどない。

沈黙が支配し、感情は言葉にならず、

ここでも拉致、監禁、そして殺害が繰り返される。

観客は最後まで、不穏な共犯関係の人物たちの

“曖昧なまなざし”に閉じ込められ、感情の残響を聴くしかないのだが、

もはや、復讐が目的であるかすら判然とせず、

むしろ、その行為は、何か別の感情や償い、転移、

あるいは不在そのものの代替物にさえ見えてくる。

ここで新たに語られる人身売買、臓器売買、

そして児童虐殺という悪夢が背景に付け加えられるが、

あくまでも“つり”として、撒かれている餌にすぎない。

この猟奇的で、ホラー的要素は

どうやら、この映画の最深部に連なる真実への用意周到なアクセントなのだ。

特筆すべきは、柴咲コウ演じる新島小夜子の存在感にある。

巧みにフランス語を繰りながら、

沈黙の中に、常に言葉にならない哀しみと怒りを宿し、

あらゆる行動が“感情の執行”として無情を装いつづける女。

彼女は語らないからこそ、最も強く語っているのだが、

その目力は恐ろしく、その足取りに迷いはない。

その沈黙の輪郭に触れた瞬間、

観客は“この映画は彼女の物語だったのだ”と気づくのだ。

この二本の『蛇の道』は、まったく異なる問いを私たちに投げかけている。

1998年版が、「この世界は何が支配しているのか?」

という構造的な不安を煽る映画であったのだとすれば、

2024年版は、「この世界に意味はまだ残されているのか?」

という個の存在論的な問いを投げかけてくる映画でもあるのだ。

黒沢清という映画作家が、25年の歳月をかけて掘り進めたのは、

けして復讐劇の復刻ではない。

むしろ“復讐という形式すら成立しない時代に、

映画はなにを、どこまで映しだせるのか、という問いを

ひたすら追求しつづけているかのように思えてくる。

この問いは、ジャンルの裏切りではなく、

ジャンルの“空洞化”によって

答えそのものが無防備に導き出されてゆく仕組みだ。

動機を持たず、目の前の感情をも信じられず、

それでも行為だけが淡々と遂行される世界の果てにあるもの。

ただ空虚な孤独感だけがポツリと取り残されることの恐怖。

そこでは観客もまた、語る主体を見失い、

登場人物たちと共に迷路を彷徨することになるだろう。

途中で、挿入される、小夜子の患者吉村の死には絶望しかなく、

「誰かに寄り添うことはできても、ともに生きることはできない」という

現実の空虚さに見舞われるが、

本来、信じうるべき対象である夫さえも信じられなくなり、

異国で不毛にかられながら、真実によって突き動かされてゆく主人公が、

その矛先のすべて空洞になったときに

われわれは、初めてこの復讐の真の相手を知ることになるのだ。

その意味では、このリメイク版の方が、オリジナルの展開よりも

より精緻で、はるかに残酷な幕切れを用意しているといえるだろう。

はたして、その先にあるものとは?

「人が人を裁く」ことの無力。

「喪失を怒りに変える」ことの虚しさ。

それでも行為が遂行されていくという、倫理なき執行の美学。

それらは、全て、語られることのない“真実”のかけらであり、

到底、言葉で説明しきれはしない。

映画という形式だけが、唯一確信できる、われわれの密やかな共感さえも

一瞬で無にされてしまう残酷さだけが

ただそこに擦り傷の痛みのように滲むのである。

蛇の道は蛇ということわざの通り、

「同類の者は通じ合う」という事の真理が、そこで見事に繋がるのだ。

なるほど、『蛇の道』は傑作なのかもしれない。

細野晴臣:住所不定無職低収入(New ver.)

ここはひとつ、黒沢清的世界から、少し離れてみよう。もっと人間臭く、ほっこりするジョークのようなひとときを提供しよう。焦点をセルフ・リメイクというキーワードに寄せれば、真っ先にこのアルバムが浮かんできた。オリジナルは1973年の『HOSONO HOUSE』。フォークやカントリー色が濃く、モービー・グレープやザ・バンドの影響を強く浴びたアルバムだ。はっぴいえんど解散後、埼玉/狭山の“アメリカ村”の自宅録音で制作されたいわずもがなの名盤である。それから46年後、2019年にリリースされた『HOCHONO HOUSE』は、全曲を新録&リアレンジ。しかもトラック順を逆にし、歌詞も現代に合うように少し手を入れながら、一人打ち込みスタイルで制作された渾身のセルフ・リメイク盤、その名も『HOCHONO HOUSE』として蘇る。なんとも細野節健在である。かつてのデモ音源やライブ録音を織り交ぜるなど、時空を超えた音楽の“旅”を楽しむかのような素敵な音に仕上がっている。そのなかの「住所不定無職低収入」は、浮遊感のあるエレクトロ/ローファイな質感に大きく舵を切ってのチル感が耳に残る。

かつてはどこか、時代の反骨のスケッチだったこの歌が、今や漂流民のバラッドみたいに聞こえてくるではないか。風を集めて、風とともに生きることを選んだ者の、軽やかな呪文のような響きが漂っている。低収入?それがどうした? 職も家も宛てもないが、音楽という舟で、いまもどこかを漂っている。そんなスタイルが細野晴臣という永久不滅の天才がいる場所なのかもしれない。

コメントを残す