今こそ歴史に弓を引け!

もし歴史の本質が、ある瞬間から他の瞬間への、ある人間から他の人間への、ある文明から他の文明への継起にすぎないとしたら、その変化は画一的なものになってしまい、歴史は自然と変わらなくなってしまうだろう。

オクタビオ・パス『弓と竪琴』より

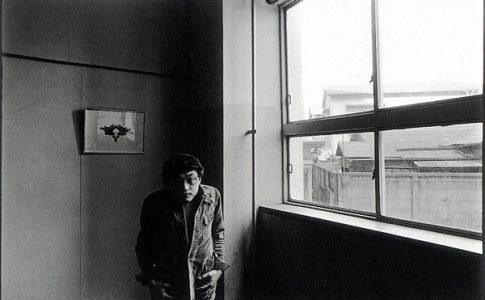

その日、僕は雨の降る京都の街に降り立ち、

二条城を舞台にしたアンゼルム・キーファー『ソラリス』展へと向かった。

単に美術展を超える、一つの事件のようなものだという直感に誘われたのだが、

果たして、どんなものなのか、あらかじめ情報など得るまもなく足を運んだ。

場はまさに、時空を超えて響く「詩的な修復儀式」を呼び覚まし、

歴史の焦土に立ち尽くす者のためのレクイエムとして、

まるで、歴史の裂け目を埋め合わせるかのような巨大な作品群が

谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』を思い出すまでもなく、

重く陰影を帯びながら、奥ゆかしいまでに場に佇んでいた。

徳川家康によって築かれた二条城は、

まさに近代以前の権力の象徴であり、江戸幕府の始まりと終焉の場である。

狩野派美術の宝庫、その象徴たる金箔を用いた空間に、

これまた金箔を積極的に用いるキーファーの作品が

歴史の光と影、沈黙と語り、崩壊と再生という符合によって

すべてが時空をこえ、歴史を交錯してみせたのである。

本展の企画は、キーファー作品を深く愛するギャラリスト、

ファーガス・マカフリーの尽力と、

キュレーター南條史生の構想によって実現したのだという。

京都市とギャラリーとの共同プロジェクトは、

文化財保護の厳しい制約を乗り越えて、

二の丸御殿台所と御清所という非公開空間での展示という

自然光のみで作品を照らすというひとつの奇跡を実現させた。

まさにキーファー芸術の本質である、

光と闇、記憶と時間を呼び起こす演出として、

そこに一つの可能性を開く重力となって飾られていた。

全てが大きく、また筆圧が強く、半端なきまでの圧を醸していた。

この重みはいったいなんだろうか? それはどこからくるのだろう?

展示空間に足を踏み入れた瞬間、

われわれを出迎えるのは「オクタビオ・パスのために」。

その画面構成は、いみじくも“原爆の父”オッペンハイマーが

一時所有していたことでも知られるが、

ゴッホの絵画「耕作地の風景」に触発されている。

色彩を剥奪された焦土と化しているタブローのうちに、

これは、広島の原爆投下後を想起させる、

言うなれば、キーファー流の「ゲルニカ」の再現なのだと知った。

怒りを声高に叫ぶのではなく、沈黙によって、崩壊の記憶を響かせていたのだ。

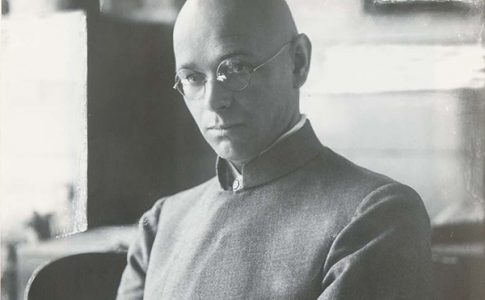

ここで名を冠されたオクタビオ・パスとは、メキシコの詩人であり哲学者。

『弓と竪琴』において、パスは、詩とは時間と沈黙に宿る

「声なき記憶」の回復装置であると説いた。

キーファーの絵画もまた、まさにそのような“詩的なるもの”の結晶である。

鉛、灰、焼かれた書物、焦げた麦。

それらは歴史そのものの教材であり、死者の声が宿るマチエールとして、

会場の構造そのものを、歴史の深層へと誘う装置と化していた。

御清所の古材と梁は、キーファーの絵画と呼応するように

「歴史的沈黙」を演出し、作品の奥から響いてくるような

“内なる声”をも共鳴させていたのである。

とりわけ、印象的だったのは、まず我々を迎える庭園に屹立する

高さ9メートルの彫刻作品「ラー」。

まさにそのタイトルは『SOLARIS』に呼応するように、羽を広げていた。

エジプト神話の太陽神を象徴としながら、

だが、その姿は、むしろ燃え尽きた文明の残骸のようでもあった。

キーファーにとって神話とは、ただの物語に収まらない。

人類が繰り返してきた悪夢の記憶の再演装置であり、忘却への抗いなのだ。

簡単に、祈りという言葉をそこに符合させるのは、あまりに痛みを伴う。

太陽の神は、ここでは「照らすもの」ではなく、

「焦がしたもの」として立ち現れていた。

また、一室丸々を埋める「モーゲンソー計画」のシリーズでは、

ドイツを支配しようとする米国の陰謀によって

戦後ドイツの“抑圧の記憶”をもとに、

焦げた麦束と鉛の黒によって強烈に象徴されるている。

そこには、忘却を促す装置としての国家に対する、

キーファーの静かな怒りが見え隠れする。

だが、キーファーは言葉で語らない。

その沈黙のなかに「歴史が何を語っていないか」を問い続けている。

彼の絵画は、色彩によって語られるのではない。

むしろ色彩を拒否することで、過剰なイメージが剥がれ落ちた後の“真の記憶”を、

素材のざらつきと絵の具のマティエール、

そして重量感のなかに呼び覚ましていくのだ。

とりわけ金箔の使い方──かつて聖なるものを象徴した輝き──が、

キーファーにおいては、焦土に咲く儚い花のように、場を浄化していた。

この日、雨天の訪問となったが、

それがむしろキーファーの作品には似つかわしく思えた。

まるで、一つの演出のように、

眩いばかりの太陽光線よりも、より純粋に、

その鈍い光が作品の品格と本質を照らし出していた。

湿気を含んだ空気、曇天の光、静かな雨音、

それらが作品の「生きた皮膚」のように

みずみずしく息づいていたのが印象的だった。

この展覧会は、美術として鑑賞するのではなく、

体験として呼吸するものであったのだと解釈した。

ファシズムや戦争、近代社会が陥った資本主義への警告だけではなく、

そこから、語られるべき人類の向かうべき場所として、

このドイツ人アーティストの人類に向けたメッセージを、

絵画が語るのではない、むしろ我々が絵画に耳を澄まして

それを受け止める体験なのだと。

沈黙のなかで聞こえてくるものがあるとすれば

それは過去の声であり、未来の記憶に繋がっている声であることに気づくだろう。

『ソラリス』とは、まさにそのような「記憶する惑星」としての

我々にとっての地球、そして大地そのものだった。

キーファーの絵画は、その星の表面を撫でるように、

記憶の凹凸を可視化しようとしていたのだろうか?

僕は、このアンゼルム・キーファー展『ソラリス』へと足を運ぶ前に

ヴィム・ヴェンダースのドキュメンタリー

『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』を見ていた。

それは必然であり、偶然でもあった。

ドイツ人たるアイデンティをもつ二人が思い描く世界は、

ジャンルを超え、限りなく近くで、

そしてまた同時に、限りなく遠くで交わる二本の線のように、

視覚を翻弄するかのような世界をみごとに映し出し繋ぎ合わせていた。

そこで、大方、アンゼルム・キーファーというアーティストの思いと

その活動の歴史を知ったわけだが、

今持って、キーファーを理解できたとは言い難い、そんな距離を抱えている。

それは遠い歴史の日々のように、生半可に埋められるものでもない。

我々は、その現実を認識し、受け止めることしかできないとしても、

まさに歴史の重みの中で、かろうじて、未来を見据えることしか叶わないのだとしても、

ここから一歩、どこかへ踏み出さねばならないのだ。

僕が初めてキーファーの作品に触れたのは1993年。

セゾン美術館の佐賀町エキジビット・スペースで開催された展覧会だった。

そのときも、同じように、絵画の重さと陰影のなかで、

ひたすら場の力、磁場のようなものを感じた記憶のみが残っているが

時空の旅程に組み込まれた今回の二条城の歴史の重みには

それをそれをはるかに超えるものがあった。

この世界は、まだ何も癒されてなどいないということに気付かされる。

時を重ねれば重ねるだけ、重みや痛みが増してゆく。

だが、沈黙を恐れず、忘却に抗い、この重さを引き受ける者がいる限り、

芸術は「歴史の修復」としての詩であり続けることだろう。

キーファーの芸術こそは、一つの壮大なドラマとなって

僕らを一つの神話へと導いてくれるのだ。

そんな使命を背負って、こと京都に漂流したアートとの邂逅に感謝しながら

再度、パスの言葉を引用して、ひとまずペンをおこう。

ポエジーは認識、救済、力、放棄である。世界を変えうる作用としての詩的行為は、本質的に革命的なものであり、また、精神的運動なるがゆえに内的解放の一方法でもある。ポエジーはこの世界を啓示し、さらにもうひとつの世界を創造する。選良の糧であり、同時に呪われた食物である。それは孤立させ、また結合させる。旅への誘いであり、故里への回帰である。

オクタビオ・パス『弓と竪琴』より

「詩は万人によって書かれねばならぬ、一人の人によってではなく」

そういったのは、パス以前のイジドール・デュカスこと、

詩人ロートレアモンであったが、その言葉をここに噛み締めると同時に、

パスの言葉は、「今日詩人とは歴史的現実の諸相を自己の意識の中に探求するといふ断乎たる滅亡者としての光栄を守る者を指すのではあるまいか」と書いた、

これまた吉本隆明の問いにも、大いに共鳴することにもなるだろう。

とどのつまり、ポエジーによって導かれる詩人キーファーの作品は、

精神的運動を伴いながら、時空を超え、異国の歴史をも巻き込んだ

未来への旅立ちの詩そのものなのだと。

SUN RA / Space Is The Place

重厚なキーファー芸術のスケールに対抗できる音など、そうそうあるものでもないが、ここはジャズの伝統的な要素と、エレクトロニクス、ファンク、さらにはアフリカン・リズムの影響を見事に融合させて宇宙観をもちこんだ、まさにカオスな音の宇宙、SUN RAのアルバム『Space Is The Place』から、そのタイトルチューンをお届けしよう。1973年にリリースされた非常に重要で革新的な作品であり、彼の音楽キャリアにおけるハイライトでもある1枚だ。アフリカン・アメリカンの解放運動や、黒人文化の誇りを宇宙的規模で昇華させた偉大なる音楽の翼に乗って、さあ、ここから未来へと飛び立とう! 歴史とは継承を意味しない。常に己の感性に従って刷新してゆく契機なのだ!

コメントを残す