ラストスクリーンに、眼差しの花束を

どんな人間も樹木のように老いるし

古典落語「死に神」あるいは、ベルイマンの「第七の封印」よろしく

やがては枕元に死が迎えにやってくる。

そんな当たり前のことをふと思うのだが、

それこそ若い時には遠い日のことで、他人事にも思えるだろうし

歳をとったらとったで、いじらしく、なんとか抗おうとするのが人の常だ。

それは別にネガティブでもなければ、逃げでもないだろう。

また恐れでもなく、感傷とも違う。

祈りのような、どこかカタルシスのようなことなのかもしれない。

これまで生きてきた人生そのものを総括する美学にして、

我が道における心得として、ナチュラルに帯同している

偽らざる思いにすぎない。

そんな意味では、僕が好きな映画監督の晩年、それもあえて遺作に絞って

それぞれの映画と作家の資質やちょっとした回顧としての趣きで

ここに取り上げてみることにする。

映画を見て考えること、すなわち、個としての人生を改めて考え直す契機としては

これ以上ない、優雅で興味深い考察にもなるだろう。

人間の最後は、ドラマとしてもその人間の生き様を映し出しはするが

それが映画(創作)となると、

そのフィクション空間を無意識下のメッセージとして、

勝手気ままに感じ取るのはしょうがないことだ。

そこに込められた思いがなんなのか?

それが自分にとって何を投げかけてくるのか?

監督によっては、全盛期の作風からは、

どこか生気が感じられないものもあるかもしれないし、

場合によっては、これをラストだというにはあまりに惜しい、

そんな思いもあるだろう。

鑑賞ならぬ感傷はひとまずおいておいても、

作品の価値、良し悪しなど、この際特に求めてはいない。

ここでもまた、僕個人に引っかかる映画である。

ひっかかる、ということが大事なのだ。

遺作だからと、あえて特別視する作家などひとりもいない。

その作家を偲び、リスペクトの見地で取り上げた10本について

私的な思いで綴っていくだけだが、

ゆえに、あらためて感慨が押し寄せてくる。

それは古い映画をアルバムの隅から引っ張り出すような作業でもあるのだ。

ここでは基本的に、その映画が未完成の場合など、遺作として扱ってはいない。

あくまでも、映画史に刻印される形としての各々遺作から抽出した。

中には死を覚悟して臨んだ覚悟の作品もあるだろうし、

逆に達観し、自らを総括するそんな物語や

よもやこれで最後になるとは思わずメガフォンを取ったものもあるだろう。

そこは作品の中身にどう影響しているかぐらいにとどめるとして

こうしてみると、見直すべく発見があり、

そこから還元される映画言語に対峙して、言葉を寄せることは、

まるで老いた自分を、鏡でみる行為にどこか似ているかもしれないと思った。

20220302 – sarabande:坂本龍一

教授が亡くなって早くも3年の月日が流れた、ということにも少々驚きを禁じ得ないのだが、あらためて遺作「12」を聴くと、その傷み、死を前に生を諦念した境地の温度を感じるだろう。。当初も聞きづらいアルバムであったが、それは時間がたっても変わらない。それはけして彼の最後をいやしめる感情ではない。むしろ、賞賛を抑揚し、内なる郷愁に収斂されてゆく凄みをひしひしと感じるのだ。音は坂本龍一の集大成、というより、彼の魂そのものを感じるといっていい。最後の力を振り絞って刻印された音の刻印。音楽でありながら、音楽としての範疇を超える何か、教授の渾身の言葉が、繋ぎ止める生命そのものを表している。偉大な作曲家。クリエーターであり、非常にエッジの聞いた革新的なポップミュージックを推し進めてきた戦士が、ここに美しく散った。まるで桜の花のように。そんな教授の生き方そのものがつまった12曲のメッセージ。これ以上、言葉は不毛だ。ただし、この『12』が決して最後の悪あがきでもなく、いみじくも教授が崇拝するタルコフスキーの遺作『サクリファイス』のように、どこか崇高な祈りに似た信仰であり、未来へとつながる希望を託してここにある。なんということだろう。年月とともに、その不在感がますます大きくなってゆく。改めて、寂しく、その偉大さを知る今日この頃。

特集:終活への旅路、遺作映画特集

- ファニーかシックかノワールか、日曜を飾る御御足かっぽれ・・・フランソワ・トリュフォー『日曜日が待ち遠しい』 をめぐって

- テロとエロ、その間に巣食う曖昧な欲望・・・ルイス・ブニュエル『欲望のあいまいな対象』をめぐって

- 家族の風景、見者のまなざし・・・エドワード・ヤン『ヤンヤン夏の想い出』をめぐって

- 秋の秋刀魚は二度美味しい・・・小津安二郎『秋刀魚の味』をめぐって

- 巨匠の遺作はメロドラマティックアベニュー・・・成瀬巳喜男『乱れ雲』をめぐって

- 貨幣の寓話・・・ロベール・ブレッソン『ラルジャン』をめぐって

- さらばノワールの騎士よ・・・ジャン=ピエール・メルヴィル『リスボン特急』をめぐって

- 自由の幻想・・・アンリ=ジュルジュ・クルーゾー『囚われの女』をめぐって

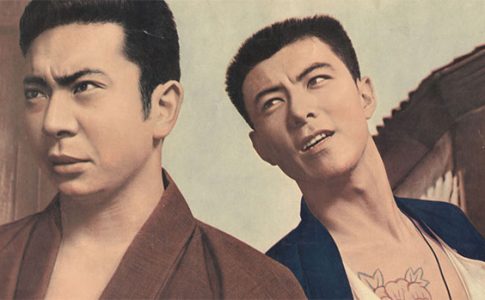

- 赤い灯が落ち、そして鬼が仏になった時・・・溝口健二『赤線地帯』をめぐって

- 気を植えた男・・・アンドレイ・タルコフスキー『サクリファイス』

コメントを残す