バイクとオペラとうたかたの恋泥棒

フランス映画=おしゃれ、

巷ではいまだにそんな単純な公式が横行している。

ベレー帽絵をかぶる人=手塚治虫だったり、

訳のわからない絵を描く=ピカソ、

黒人なら=運動神経抜群であるはず、などの先入観に同じく、

そんなステレオタイプの思い込みに裏付けされるまでもなく、

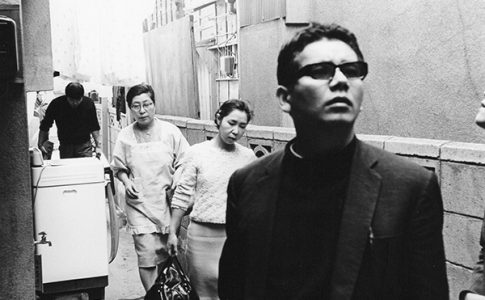

ジャン=ジャック・ベネックスの初の長編『Diva』は

確かに、モード誌的世界観を再構築するかのような、

当時のモード観を刺激するだけの十二分な要素に満ちた

ポップカルチャー満載の視覚要素に満ちた映画である。

だが、そこには、研ぎ澄まされた感性だけが導く、

豊かな大人たちのための遊びがある。

たとえば、オペラという古典的形式の佇まいからして、

拡張高きエッセンスがしたたかに散りばめられている。

かと思えば、無国籍でジェンダーを超えた雰囲気、

マニアをくすぐるガジェットやらセットに目を奪われながら

それでいて、展開が陳腐にならぬよう、

最初から最後まで飽きる場面がなく進むのだから、

「ニュー・フレンチ・アクション・シネマ」として

多くの熱狂者たちに迎えられたのはなにも偶然ではない。

ダニエル・オディエことデラコルタというペンネームで書かれた小説から

べネックスが映画用にオタク趣味で染めあげたのが『Diva』である。

このオディエという人は、禅や東洋思想に傾倒した作家でもあり、

その趣向が「波を止めること」を夢見て波の絵のジグソーパズルに耽っている、

そんな不思議なキャラクター、ゴロディシュに託され、

盗みとローラースケートを得意にしているその恋人、

ベトナム人少女アルバと住む、

青を基調にした不思議なロフト空間にも反映されている。

ロフトの剥き出しのキッチンで、シュノーケルをかぶりながら

おもむろに軽やかな手つきでバゲットを開いたかとおもうと、

そこにバターを塗る際には禅の境地を語り出す変わり種。

ちなみに、そんなゴロディシュを演じたリシャール・ボーランジュは

この映画に出演するまでの70年代、放浪生活を送っていたような人物で、

のちにその際の自伝がベストセラーを記録するなど、

そんな数奇な人生を送ったちょっとした才人である。

キャスティングを見渡しても、かくも個性的で、魅力に溢れているが、

今見返しても、その煌めきは一向に色褪せず、

今見ても、80年代を代表する映画としての興奮がふつふつと蘇ってくる。

当時、リュック・ベッソンやレオス・カラックスらと並び

「シネマ・デュ・ルック」と呼ばれる潮流の先駆けとなった作品であり

ポストヌーヴェル・ヴァーグな世界観に眩しく彩られているのは見ての通り。

その分、従来のヌーヴェル・ヴァーグ的見地からはある意味逸脱し、

いわば視覚至上主義という側面としての批判からも、

快く受け入れられなかったという部分もあるにはある。

が、これは当時の文化思想が、より多面的に移行し始めた時期に重なり

そんな変革の時代背景が大きく関与しているのだと思う。

さて、そんな『Diva』最大の見どころは

視覚及び、音響的要素が大きいものの、

「オペラの無断録音テープ」という違法性と

「売春をめぐる人身売買」が絡む事件とが

それぞれのテープをめぐって交差するサスペンスとして

純粋にストーリーへと巧みに還元されてゆく快楽ではないだろうか?

その意味では、独りよがりな、訳のわからない映画などではない。

そして、そうしたスリリングな物語を彩る中心にいる歌姫、

このウィルヘルメニア・フェルナンデスの存在とその歌声には圧倒される。

冒頭のオペラ座で披露する、

息を呑むほどに素晴らしいこのカタラーニの歌劇『ラ・ワリー』

スイスのチロル地方のワリーとハーゲンバッハの悲運の恋物語を歌ったこのオペラは、

映画内で何度も再生され、その都度空気が一変してしまうほど魅力的だ。

ちなみに僕は初めてこの映画を観た後に、

ウラジミール・コスマによるサントラ盤と

ウィルヘルメニア・フェルナンデスのCDをすぐに買い求めに歩いたほどで、

いまでも愛聴版として聴いている。

全てはそんな歌姫を中心に、美術、カメラワーク、ビジュアルの全て、

それら細部へのオタク的こだわりによって、

視覚的に、あるいは音響的に絶大の効果を生み出していると言える。

主人公のジュールは一介の郵便配達夫でありながら、

まるでボリス・ヴィアンの小説の主人公のように

日々、空想的なガラクラの宇宙に生息しながら、

趣味としてオペラを好む豪華な音響マニアとして

こっそり禁断の録音をし、熱が高じて衣装まで盗むという危険な熱狂者だ。

そんな危険な遊びによって、話はどんどんミステリアスな沼にハマってゆく。

同時に、憧れの歌姫との間には、ふって沸いたように

夢のような恋の花が咲く。

おおよそ、展開の読めないこの筋書きは、

たしかにヌーヴェル・ヴァーグの手法さえ、やや古めかしく

呑みこんでしまうほどにスリリングに展開してゆく。

ちなみにそのジュールが使っていた録音機は「NAGRA」

ポーランド語で「録音する」という意味を持った

映画関係者なら誰もが知るスイス製の性能のいい録音機材である。

そんな高級機材を持ち込んで、いわゆる違法録音をするわけだが

盗まれた歌声の主シンシア・ホーキンスは

ストイックで、コンサートでしかその歌を披露することのない、

頑なな姿勢を貫く、いわば気高き歌姫なのだ。

その歌声を盗んだ上に、彼女のハートまでをも盗んでしまうのがジュール。

この甘美な恋泥棒は、まるで夢のなかのできごとのように

淡く、切ない思いにゆれる。

コスマのアンニュイなピアノ曲「sentimental walk」を伴った

まさにこの映画のハイライトともいうべく

シンシアとジュールが歩く夜明けのパリの景観の美しさ、

凱旋門、そしてチュィルリー公園の誰もいない二人のランデヴーに

だれもがうっとりと時を忘れてしまうだろう。

そんなふたりの甘美なまでの恋模様は

どこまでも純度を保ちながらも、音楽という力を借りて

このフィルムノワールもどきの流れにさまざまな色を塗りこめてゆく。

その代償として、「人身売買」の秘密組織から狙われる羽目になり、

パリの街をひたすら赤いバイクに乗って逃げ回るジュール。

地下鉄の構内から、実際にメトロにバイクごと乗り込むシーンは

今では考えられないほどワイルドかつ刺激的だ。

そんなジュールを追いかける二人組がまた味がある。

ひとりは、やさぐれたチンピラ風のジェラール・ダルモン。

もう片方はしゃくれ顔にサングラスをしたエイリアン、ドミニク・ピノン。

共に本作がデビュー作であり、ピノンは以後、

気に入られてべネックス作品の常連となり、

のちにジュネ作品『デリカテッセン』で開花することになる。

そして、窮地に追い込まれるジュールを救いだす守護天使が

ゴロディシュとアルバという訳でである。

こうして、一連の犯罪ゲームの謎解きは無事終わるのだが、

最後に、ジュールとシンシアが取り残される。

改装中のホールで録音された歌声が響き渡る。

ことの真相が晒されも、ふたりの絆は揺らがない。

初めて自分の歌声を盗まれた録音物から聴くDIVA。

そのどこまでも美しい歌声と

ひたすら思慕し続けるオタクファンとの抱擁は

最後の最後まで完璧なまでにスタイリッシュだ。

まさにしくエポックメイキングな映画の締めくくりには

これ以上ないほどクールでロマンチックな余韻に、

我が心の拍手はなりやまないのだ。

La Wally – Wilhelmenia Wiggins Fernandez from “Diva”

アメリカのケンタッキー州出身の歌姫は

映画とは違って、実際にはジョージ・ガーシュウィンの歌から

黒人霊歌のレコーディングもちゃんと行っているし

このDIVA公開時の81年のレコーディング、ロンドン交響楽団をバックに歌われる「La Wally(Ebben? Ne andrò lontana )」は、リドリー・スコット監督による映画『Someone to Watch Over Me』のサントラにも収録もされている。母国では、ニューヨーク・タイムズ紙の批評家ヴィンセント・キャンビーから「映画での存在感は抜群だが、まだ女優ではない」と評され、以後スクリーンでお見かけすることこそなかったが、この映画を機に、世界中の都市でオペラやリサイタルを行うほどに引っ張りだこになった。その後の活動が気になったが、2025年の2月に他界している。映画の撮影当時、32歳の彼女の絶頂期の録音物として、今聞いても感慨深い。

Vladimir Cosma — Sentimental Walk from “Diva”

ウィルヘルメニア・フェルナンデスの歌声もいいけど、ウラジミール・コスマのサントラも忘れ難い。このシーンに流れる気だるいピアノ曲。シーンそのものもいいのだが、音楽の効果が絶大に効いているといえる。音楽だけでもシーンが蘇ってくる。

コメントを残す