記憶の細道に伏す物語、ここにあらんや

男と女のラブストーリー、などと

間違っても望んではいないし、誰も思わないであろう映画について、

とりあえず、書き始めている。

二人は一年前に出会い、

一年後に駆け落ちの約束したと彼(X)はいう。

約束なんて覚えがないと彼女(A)はいう。

果たして、どちらを信じれば良いのだろうか?

いや、信じる信じないなど、この際どうでもいいことだ。

男は女を愛しているのだろうか?

女は愛を受け入れるのだろうか?

いや、愛してる、愛していないなど、この際どうでもいいことなのだ。

そもそも、そこはどこなのか?

彼らは何者なのか?

あらゆる確かなことが抜け落ちている。

あらゆることに意味もなく、

観るもの全てがどこへ向かっているのかさえわからない映画、

あらかじめ不確かであることが許容されている映画、

これは映画なのかどうかさえわからない。

それがアラン・レネ『去年マリエンバートで』という映画の骨子である。

ここで、躍起になる人間は馬鹿を見る。

記憶を巡る映画だと、真剣にその記憶について考えて見ても無駄なのだ。

記憶などあってないようなもの、

そんな風に嘲笑われてしまうだろう。

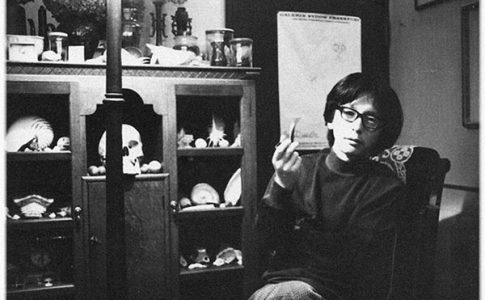

とまれ、僕はすでに40年近く前にこの映画を初めて観ている。

確かにちゃんと映画館で観たのである。

けれども、中身などさっぱり忘却していたし、

その後何度か見直してきたが、その度寝入ってしまって最後まで行きつかない。

そもそも、一体なんの映画なんだか、

そこで、語られる一切の意味を理解などしてはいなかった。

ただ、その時に購入したポスターが今も部屋に貼られているだけだ。

なんとも不思議な写真を前に、何も出てきはしない記憶に触れる。

マグリットの絵のように現実と虚構を孕んでいて

キリコの絵のように、時間が止まっている、そんな庭園の一シーン。

それだけが記憶に張り付いて、相変わらず日常をさまよっている。

そうして今回4K デジタル・リマスター版を改めて観ることになる。

確かに、これは『去年マリエンバートで』と言われる

映画史上最も難解であると言われる映画である。

今、ある程度、時間をへて観てもやはりよくわからない。

けれども、そのわからないという思いが

なぜだか心地よいものでさえある、という気になっているのは確かなのだ。

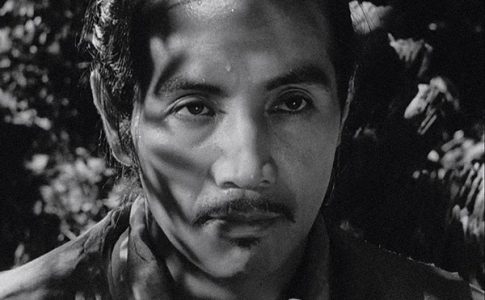

男優は誰だか知らないが、女優はあのデルフィーヌ・セイリグだ。

僕はこの女優をデュラスの『インディア・ソング』で観て知っている。

あの時も、まるで、映画の中の一つの装置のように

そこに佇んでいる彼女を観た。

決して、感情をあらわにするような役ではなかった。

あるいはブニュエルの『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』においても

男と女の交わりが、不思議になされないように仕向けられた巧妙な物語が

奇妙にも進行してゆく中に、この女優はいたのである。

何れにしても、現実を担う空間にそぐわない女優としての佇まいを

完璧に身につけた女優である。

(のちにトリュフォーの『夜霧の恋人たち』で、

血の通った上品なマダムを演じた彼女を見て胸を撫で下ろしたのであるが)

この『去年マリエンバートで』でも、やはり

言葉で語り尽くせるような、そんな心のうちはつゆほどもみせない。

だから、演技がどうの、物語がどうの、

などということを求める映画ではないのだ。

けれどもあなたは美しい。

豪奢なシャネルの衣装に身を包んだ上流階級の美女は

情事に身を委ねるか否かの選択の前に、

その不確かな思いを晒すだけでいいのである。

なんとも贅沢な遊戯だろうか?

おまけに、不思議な、というか、

明らかに確信犯的に錯綜する時間軸。

何かを遮断し、隠蔽しようとするかのような

作為的なオルガンの不協和音。

迷路のようなホテル、そして

写真や絵のような庭園の佇まい。

誰もが、映画という夢の中で彷徨うのだ。

監督は『ヒロシマモナムール』のアラン・レネ。

キャメラはその時と同じ、サシャ・ヴェルニ。

脚本はヌーヴォーロマンの旗手アラン・ロブ=グリエ。

監督と脚本家、この二人のアランは

いみじくもともに38にして出会い、

アンチロマン、アンチシネマの共犯関係を結ぶことになる。

映画史に一石を投じた作品として

色褪せぬ記憶のなかにとどまり続けるだろう。

またしても、永遠に眼差しに安らぎなど訪れぬ迷宮のなかで

ただならぬひとときの夢を観るのだった。

さて、これは余談。

アラン・ロブ=グリエお気に入りのジョークがなかなか洒落ている。

さすがは確信犯である

警官:怪しい男だな。この辺りで窃盗事件が多発してるんだが、お前がやったんじゃないのか?

男:違いますよ

警官:本当か? 昨日の夜も事件があったんだが、昨日の夜はなにをしてた?

男:昨日の夜は、映画を見てました。『去年マリエンバートで』って映画です

警官:嘘じゃないだろうな? 本当に見たというなら、どんな話だったか説明してみろ!

ちなみに、この難解な『去年マリエンバートで』にも

元ネタがあったのだという話がある。

ボルヘスが「完璧な小説」と絶賛したというラテンアメリカ文学

アルゼンチンの作家ビオイ・カサーレスが1940年に書いたSF小説『モレルの発明』がどうやらそのインスピレーション源になっており、というのも、この本に関して、ロブ=グリエがどこかで書評まで書いているというのである。

実際に、この「モレルの発明」はイタリアのエミディオ・グレコによって映画化もされており、ヒロインがアンナ・カリーナだというから、大いに食指が伸びるところだが、残念ながら未見。

同時に『去年マリエンバートで』からの影響を感じさせるという、クリストファー・ノーランがとったSF映画『インセプション』にも影響を及ぼしているという図式があって、なんとも面白い三角関係だと思ったが、いずれにせよ未読未見の『モレルの発明』や『インセプション』を味わってからでも、改めてその辺りもじっくり考察してみたいと思う。

Barbara:Marienbad (Live à Mogador, Paris / 1990)

最も難解な映画に、難解な音楽で対抗しようと考えたが、相応しい音楽が見当たらない。ジョン・ケージの「4分33秒」はコンセプチュアルなものだし、どちらかといえば禅問答の世界であり、840回フレーズを繰り返すサティの「ヴェクサシオン」などは、聞いていても確かに曲名通り、イライラするだけである。ここは素直に、モニック・セールことフランスの歌手バルバラの「マリエンバード」を聞いてもらおう。マリエンバードというのは実はドイツ語読みで、実際はチェコにある温泉地マリアーンスケー・ラーズニェが正式名称である。世界的にも有名な湯治場ともあって、かのゲーテ、カフカ、ニーチェなどがその地を訪れているという。題名に関しては、そのゲーテが80歳になって恋をし、失恋したことから生まれた「Marienbader Elegie」という詩歌に触発されたと言われるのが『去年マリエンバートで』で、おそらくバラバラの歌はもっとはっきりその影響を受けているはずだ。これはバラバラを代表する曲であり、こちらはれっきとした愛の歌として歌われているが、歌詞は重厚というかバロック的だ。これは1990年のライブ盤「Gauguin]に収録されている曲。バルバラの実に演劇ちっくな歌声が印象的な名盤だ。

Blur – To The End (Official Music Video)

2023年に8年ぶりに復活し、ドキュメンタリー映画『blur:To The End』が公開されたブラー。オフショットやアーカイブ映像がフィーチャーされ、ファンには嬉しい内容の映画だが、そのタイトルは、94年にリリースされた3rdアルバム「Parklife』収録の曲からで、PVがまさに『去年マリエンバートで』のオマージュというか、パロディになっていてなかなか面白い。

コメントを残す