ミステリアスな粗忽ものは帝王のひと吹きの前のともし火である

夜更けに、さらに眠れなくなるやもしれぬ熱いコーヒーを啜りながら

ふとマイルス・デイヴィスのアルバムを聴いていると

去りゆく夜がいつになく身近なものに感じられる。

いつもなら、この時間『Kind of Blue』あたりをお供に

静かに悦に入っているところだが、

今日はいつもと違う刺激とばかり、別のアルバムに手を伸ばしてみる。

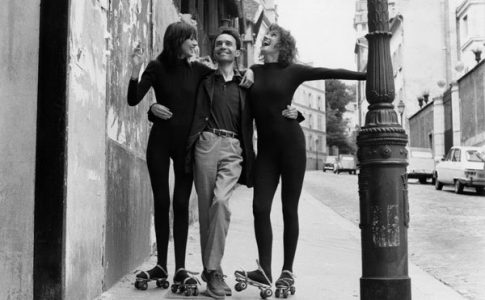

ジャンヌ・モローがジャケットを飾るのは

ルイ・マルによる『死刑台のエレベーター』のサントラである。

マイルスの即興演奏とフィルムノワールな映像との

実に鮮やかで決定的な結合が生み出したこの傑作。

シネジャズ嚆矢と呼ばれた代表作『死刑台のエレベーター』を

数日前久々に見直したところで、

今度はその音だけを聴くってなことを試してみるわけだが

それはそれで悪くはない。

が、やはり映画の興奮には敵わないということになる。

撮られたのが今から半世紀以上も前だというのに、

初めて見たのが三十年近く前のことだというのに、

やっぱりいいなという余韻、感覚は未だ色褪せず継続している。

謎解き、犯人探し、探偵気取り。

意表をつく展開、手に汗握るサスペンスもいい。最高だ。

しかし、それだけじゃ何かもの足りない。

映画が音楽と一体になって醸しだす情緒感、

すなわち映像と音の共犯関係ってやつは

とんでもなく広がりのある創造的空間を演出するものだ。

それは幸福な体験であり、刺激的な婚姻というものだ。

その関係が闇の中で、追いつ追われつの追いかけっこをしながら

臨場感を高めてゆき、

気がつけば一つのマスターピースを形成する按配。

人はそれを天才肌の職人芸と呼ぶ。

それが『死刑台のエレベーター』という

エポックメイキングな一映画であるということをあたらめて噛みしめている。

とはいえ、頭で念入りにじっくり時間をかけ練り上げられた風には思えない。

どことなく荒削り。

アラを探す人は勝手に探せばいいし、

そんな重箱の隅をつつくようなタイプの映画でもあるまい。

それが悪いどころか成功しているのだから、

作品の良し悪しが、時間をかければいいというものでもないことを思い知る。

しかし、『死刑台のエレベーター』は、なぜか喉が乾く映画である。

焦燥感を掻き立てられる映画と言ってもいい。

何かに絶えず追われていることの緊張感、

愛する人間と寄り添えない寂しさ、不安。

エレベーターという不意の装置で閉じ込められ自由を失い、

それでもひたすら先へ先へと向かいたい欲望と葛藤する。

今見るとヌーヴェル・ヴァーグに先駆ける新しい空気が充満し、

フィルム・ノワールの色濃い霧のなかを

女が、男が、犯罪が、車が、タバコの煙が、そして倦怠がたちのぼる。

「まずはこれを見ておけ」ってな一本に必ず挙がるはずの、

ルイ・マル若干25歳の時に、勢いでもって撮り上げた処女作だが、

やや強引なまでのスピード感に如実に現れている。

トリュフォー組やフィルムノワールの旗手たちの元で鳴らした

あの名手アンリ・ドカエの手持ちのカメラワークも素晴らしい。

だからといって、ゴダールをはじめとした新しい波のムーブメント

ヌーヴェル・ヴァーグと一緒くたにはできないことは

あらかじめ釘をさしておく必要があるかもしれない。

ルイ・マルはカイエ派の連中とは距離があったのはよく知られているが、

ルイ・マルは映画批評にはほとんど目を向けなかったし、

資産家の家柄を利用し、ある種の道楽、

言い換えれば純粋な制作動機だけで作り上げた究極の趣味こそが

ルイ・マルのヌーヴェル・ヴァーグだったというわけだから。

サスペンスというならば、ヒッチコックほど

したたかに用意された話でもない。

しかし、これを、とるに足りない映画に映る者がいるとしたら、

それはちょっと短絡的、だ。

なんども見て味わって欲しい。

公衆電話で、ジュテームジュテームと繰り返しささやき合う男女、

そんな女のクローズアップではじまる冒頭。

そこにマイルスのテーマが被ってくるあたりに

フランス映画の色香と妖しい魅力が立ち込める。

これだけで、この映画のただならない気配が充満している。

この後、事件は無造作に始まってゆく。

二人にとって邪魔な存在である亭主の存在を

素人はだしの態をはって自殺にみせかけるといった

なんとも無防備な手口を見せたあと、

わざわざ移動手段に使用したロープの始末を忘れたことで

おっとまずい、そのうっかりをもみけそうと

路上にキーをさしたまま会社に戻ったところに、

出し抜けにエレベーターの中に閉じ込められるといった

冗談のような、なんとも間抜けな事態が起きてしまう。

そんな自業自得に陥った共謀者が現れない。

現れるはずもなく、当然のごとく

不安に駆られ夜の街をひたすら夢遊病者のよろしく

恋人を求め彷徨うジャンヌ・モローだけが

この上なく、切なく、そして哀れに見えてしまう。

雷鳴が轟こうが、車がバンバン行き交おうが御構い無しで

なにやらブツブツと呟きながらも

盲目の愛に突き動かされて、この悪女の頭には

当然恋人のことしか頭にない。

そんなことだから、警察にまで引っ張られてしまうのだ。

一方では、路上に置き去りの車は、

これまた軽率で能天気な若いカップルにのっとられてしまう。

これがたいそうな新たな事件へと発展するわけだから

ひょっとして、ブラックコメディの類か?

などと勘繰りたくもなる。

が、それを打ち消すのは何と言ってもマイルスの孤高のトランペットである。

それにしても、エレベーターから、

命がけで脱出しようと試みる時のスリル。

恋人への思いからか、はたまた殺しへの焦りからか、

そりゃあ脱出しなきゃ嘘である。

だが、どうあがいても袋小路、絶体絶命である。

一昔前のエレベーターの構造が子供騙しのようにチャチで

サスペンスを生みやすいものと言っていいのか、

脱出を計ってケーブルにぶら下がったはいいが、

守衛が電源を入れて動き出した瞬間のサスペンス。

まさにアナログ感満載の、手に汗握る瞬間が続く。

ここでは車が盗まれドイツ人夫婦を殺害された件によって

捜査が進み、いみじくも、エレベーターが動きはじめる。

それまでの行動で、男はアリバイを保証されるところだが

誰一人それを証明しうるものはいない。

味方はまさに恋人の思いだけという事実。

こうなれば、社長殺しの足かせで、お上も信じてはくれない。

不倫の果てのあらゆる代償は簡単にはぬぐいされないのだ。

こうして、濡れ衣を晴らすのは結局のところ愛する力しかない。

新聞で、ジュリアンがなにやら事件に巻き込まれたことを理解して

フロランスが唯一の手がかりたる、

車に同乗していた花屋の娘のアパートを突き止めるが、

そのあまりの幼稚なシナリオにホッと胸をなで下ろしていいのか悪いのか。

とにかく、恋人だけは救わねばならない一心で

唯一の証拠隠蔽に走る若者を追跡する。

犯人は必ず現場に顔を出す、そんなベタな格言のごとく、

現場で撮られたフィルムを回収に来た犯人を待ち構えていたものは?

とまあここまでは予定通りだったのだが、そのあとがいけない。

ジュリアンが車中に残していたフィルムには

フロランスとの幸せな時間がしっかりと残っていたのである。

あちゃー、万事休すである。

それにしても、この恋人は人一人殺しておいて

その足跡を拭かず、他人に見せてはいけないもの、

つまりは二人の写り込んだフィルムを

わざわざ車中に残しておくような、

実にそそっかしい男であることが暴かれる。

要するに、初めから完全犯罪には無縁の能天気さなのである。

そんな男を愛したことは本人の自業自得ではある。

が、女はすでに未来への絶望を口にする。

この先10年、いや20年の空虚をと引き換えに、

二人の蜜月たる写真は残酷にも加害者を決定づけてしまうのだ。

ここで映画は冷酷に終わりを告げる。

残酷でありながらもクールさを刻む二律背反のFIN。

こうしてみてくると、確かに傑作は傑作であるし、

サスペンスとしての色もしっかりとにじむ。

が、あまりに愚かな人間たちの群像劇である。

無計画、無防備で生きる人間へのツケは

かようにあっけなく残酷にあしらわれてしまうものである。

事件というよりは、その反動的な事実があらわにされるだけである。

そして、何よりも時代そのものを背景にした

人間の純朴さが浮き上がって見える。

冒頭の公衆電話もそうだし、

フィルムの現像もそうだが、

時代を感じさせる小道具が実に有効的に使われている。

今じゃ考えられないアナクロニズムのオンパレードだ。

それでも、このフィルムノワールに箔をつけているのは、

なんといってもジャンヌ・モローだ。

いや、ジャンヌのための映画と言っていい。

そのことだけははっきりと断言していい。

決して古臭くはならない、気品、エロスを身に纏っている

この大女優あっての映画なのだと。

そんなジャンヌ・モローを際立たせるているのは

恋人のモーリス・ロネではなく、

即興で重ね合わされたと言われるサウンドトラックであり、

すなわち絶対的なまでにマイルスの力が効力を発揮しているのだ。

その場の空気に反応した、新しい時代を予感させるに十分な音である。

まさに帝王による王女のための音楽。

ツアーでのパリ滞在中、このジャズの帝王と

若き先鋭的なシネアストを結びつけたのはあのボリス・ヴィアン。

いかにも文学的な香りが漂う。

バックはテナーサックスにヴァルネ・ウィランを始め

フランス・モダン・ジャズ界の精鋭たちを集めた。

ピアノにルネ・ユルトルジェ、ベースにピエール・ミシュロ、

ドラムスにはケニー・クラーク。

腕利きジャズメンの演奏は確かである。

- テーマ (MONO)

- カララの殺人 (MONO)

- ドライヴウェイのスリル (MONO)

- エレベーターの中のジュリアン (MONO)

- シャンゼリゼを歩むフロランス (MONO)

- モーテルのディナー (MONO)

- 夜警の見回り (MONO)

- プティバックの酒場にて (MONO)

- モーテルの写真屋 (MONO)

- シャンゼリゼの夜 (take 1) (MONO)

- シャンゼリゼの夜 (take 2) (MONO)

- シャンゼリゼの夜 (take 3) (テーマ) (MONO)

- シャンゼリゼの夜 (take 4) (シャンゼリゼを歩むフロランス) (MONO

- 暗殺 (take 1) (夜警の見回り) (MONO)

- 暗殺 (take 2) (エレベーターの中のジュリアン) (MONO)

- 暗殺 (take 3) (カララの殺人) (MONO)

- モーテル(モーテルのディナー) (MONO)

- ファイナル (take 1) (MONO)

- ファイナル (take 2) (MONO)

- ファイナル (take 3) (モーテルの写真屋) (MONO)

- エレベーター(ジュリアンの脱出) (MONO)

- 居酒屋 (take 1) (MONO)

- 居酒屋 (take 2) (プティバックの酒場にて) (MONO)

- ドライヴウェイ (take 1) (MONO)

- ドライヴウェイ (take 2) (ドライヴウェイのスリル) (MONO)

Miles Davis : Ascenseur pour l’échafaud

マイルスによるサウンドトラックは、サントラ史上屈指の名盤の一枚である。映画を見ていない人でも、十分堪能できる内容だが、やっぱり、そこはセットで味わってこそ、初めてこの良さがわかると思う。BGMとして聴くにはあまりにもったいない。それぐらいに素晴らしい出来だ。マイルスのアルバムのなかでもベスト5に入ると個人的には思う。

パリにツアーで来ていたマイルスに、プロモーターのマルセロ・ロマノを介して、当時25歳の新進気鋭の映画監督ルイ・マルのたっての希望通り、映画関係者とひきあわせることに成功し、そこからとんとん拍子にレコーディングへと発展。一般的にはマイルスが「映画を見ながら即興で作り上げた」と言われるが、ホテルに映写機を持ち込み、マイルスはこのサントラを録音するまでには、色々構想をしたためており、メロディの断片をしっかり用意していたのだという。逸話が必ずしも正しいものではないことが現在では明らかになっているのだ。事前に用意された楽曲とリハーサルなしではここまでの完成度には行き着くはずもない、ということか。どうやら、これは事情を知りつつも、事実をいわば空想的に捏造したボリス・ヴィアンのライナーノーツの影響だろう。この時、マイルスはオリジナル・クインテットを解散した直後で、ミュージシャンは現地調達だとはいえ、なかなかの好メンバーを揃えた。バルネ・ウィラン、ルネ・ユルトルジュ、ピエール・ミシュロ、ケニー・クラークを含むクインテットで行っていたツアーの間にレコーディングされたのが本編。マイルスのミュートトランペットも素晴らしいが、「カララの殺人 」「エレベーターの中のジュリアン」「ジュリアンの脱出 」なんかで聞くミシュロのベース、ケニー・クラークの臨場感を盛り上げる巧みなブラシワークもいい。

ちなみに、この時、マイルスはジュリエット・グレコと恋仲で、その愛は生涯続いた。が、母国アメリカでは相変わらず人種差別や嫌がらせを受けていたマイルスは、黒人である自分が白人のグレコと付き合うことで彼女を不幸にしたくなかったという理由で、結婚にまで至らなかったのだという。そんなマイルスの孤独感を、どこかでこの『死刑台のエレベーター』のジュリアンとフロランスに重ね合わせていたのかもしれない。そう思うと一層、マイルスの深いトランペットの音色の息遣いが胸に刺さってくるというものだ。

![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)

コメントを残す