ニセモノは不要。真の見世物文化のコクを銀幕の名作で見届けよう。

フランス映画の古典、名作中の名作といえば

マルセル・カルネ『天井桟敷の人々』をあげぬわけにはいかない。

もう何度も見ている大好きな映画である。

見るたびに、やっぱし傑作だわ、

とかなんとかいって、一旦その思いを閉じる。

が、しばらくたってまた見たくなる、その繰り返しである。

それぐらい自分を培ってくれた一本であることは間違いなく、

愛着ある映画である。

ずっとこの映画のポスターを部屋に貼っていたが

年月ともにボロボロになってしまった。

かつて、寺山修司はこの映画を見たその感動から

自らの劇団名に拝借しており、

いわばお墨付きの傑作というわけだ。

中身の話に入る前に、まずはこの映画が作られた

時代背景だけは念頭に置いておくべき必要がある。

というのも、当時フランスはナチス・ドイツ占領下にあり

その渦中に撮られた映画であるということは

一つ、重要なポイントであると思われるからだ。

当然のことながら、撮影は常時緊張下にあり、

特に美術監督のアレクサンドル・トローネル

作曲家のジョゼフ・コズマあたりは

ユダヤ人ゆえに、ゲシュタポから身を隠すように仕事をしたという。

明らかな反戦映画としての側面は見られないが、

自由、平等、博愛を掲げたフランスの文化、伝統、尊厳を巡っての

言うなれば、誇り高きフランス人の静かなる抵抗でもあった。

脚本にジャック・プレヴェール。

南仏ニースのラ・ヴィクトリーヌ撮影所に

その舞台美術監督のアレクサンドル・トローネルの元、

巨大なオープンセットが打ち立てられた。

戦禍の失意の中、映画に対する情熱だけは失わなかった

こうしたブルジョワたちの支援と気概がこの傑作を根本から支えているのだ。

しかし、完成まで三年強の歳月を要している。

一筋縄ではいかない重みを滲ませる。

ジャン=ルイ・バロー演じるバチストにはモデルがいる。

ガスパール・ドビュロという、1830年代から40年代にかけて

パントマイム役者として有名だった男である。

なんでも逸話に困らぬ人物であったらしく、

バローの発案でカルネとプレヴェールがそんな男を中心に据え、

この物語を書くことになった。

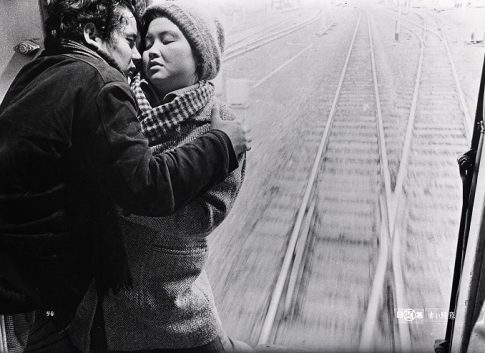

それがあの冒頭でアルレッティ扮するギャランスが

あらぬ盗人容疑をかけられる際

それを見事なパントマイムでの事件再現で

容疑を晴らすバチストに恋の始まりをもたらすシーンに繋がってゆく。

このシーンをみるだけでも、この映画の価値はある、

そう思わせてくれるほど見事なシーンだと思う。

そのヒロインにはアルレッティ。

年齢を重ね、決して若くはなかった彼女だが

その存在感、気品、どれをとっても

この映画の格式の高さに一翼を担っている。

その微笑みはどこか聖母のようでもある。

冒頭の見世物小屋で上半身、しかも首から上だけの

言うなれば、インチキストリップの見世物で客を取る女芸人?なのだが、

それこそ、彼女は絶えず凛とした美しさと

どこかに陰のようなものを合わせ持っているミューズである。

それゆえに悪党ラスネールとも交わることを厭わない。

まさに大人の女である。

脚本のプレヴェールがぞっこんだったらしく

彼女がもっとも輝くような役どころを盛り込んで、

この映画に花を添えたのである。

叶わぬ恋を悟って群衆の中に消えてゆく、

その姿を追うバチストの切ない心情が相まって

胸を打つラストシーンに至るまで、

そのギャランスをめぐる男たちの恋物語でもある。

まずは、フレデリック・ルメートルという無名の俳優が登場する。

フレデリックは出会う女にことごとく言いよる女たらしだが

その演技の実力から頭角を現し、バチストのライバルとなる。

とにかく立て板に水のセリフが素晴らしい。

狂言回しとして、重要な役とも言えるだろう。

さて、この映画にもうひとり

アクセントとして絡んでいるのが悪党ラスネールだ。

これがまたなかなかのクセモノである。

フランスの悪党、ピカレスクの系統といえば

15世紀フランスの詩人で、太宰治の『ヴィヨンの妻』で有名な

フランソワ・ヴィヨンを思い出すが

ピエール・ブラッスール演じるこのラスネールも、

その経歴ではひけをとらない。

そのあたりの実像は澁澤龍彦の『悪魔のいる文学史』にも

取り上げられているので割愛するが

実に興味深い人物であったようだ。

窃盗・詐欺・手形偽造・殺人など、あらゆる悪に手を染めながら

どこか飄々として、知的なダンディーぶりで人の目を惹くのだった。

襟飾りのついたビロードのフロックコートをまとい、

当時流行していた小さな口ひげをトレードマークにしていた男。

法廷ではその発言や態度が物議を醸し、

当時の大衆の関心の的にもなり

そんな風変わりな悪党みたさに独房に列をなしたというから凄い。

しかし、その内面には、社会に対する嫌悪と

欺瞞に対する不満が充満していた。

そんな思いがラスネールを犯罪組織へと駆り立てる。

その代償に、最後はギロチンにかけられる命を落とすのだから、

なかなかの諸行である。

この映画の役どころでも、まずは代筆業をはじめ

ちょっとした物書きであることさえも示唆されるが

その才能もあって、哲学や文学を好んで語ったという。

いわゆる貧困から悪に走ったわけではなく

あくまでの教養の限り、悪を通して

自らの不幸を顕然化していった特異なキャラクターと言える。

そんなラスネールの『回想録』を元に

劇中のキャラクターは肉付けされている。

こうして出来上がった魅力溢れる人間たちの縮図『天井桟敷の人々』。

そもそも“天井桟敷”というのは

劇場の最後方・最上階にある天井に近い観客席のことをいい

そこは当然料金も安く、最下層の民衆にとっての指定席で、

この映画のフュナンビュール座では「天国」と呼ばれ、

ワーワーガヤガヤと子供のように賑やかだったことから

「Les Enfant Du Paradis(天国の子供達)」と呼ばれるようになったんだとか。

いかにも演劇の盛んな国フランスならではの

文化的背景が見え隠れするエピソードである。

第一話の『犯罪大通り』で繰り広げられている様々なスペクタクルにも

実にフランスの文化背景の一旦を垣間見ることができる。

まさに『天井桟敷の人々』にはこうしたよきフランス文化のエッセンスが

目一杯に詰め込まれている。

やはりフランス文化とはかくも濃く深いもの、そんな映画である。

The Monochrome Set:Ici les enfants

映画『天井桟敷の人々』からインスパイアされたジャストな曲を取り上げたい。ポストパンクからネオアコブームに乗って、イギリスのインディ、ラフトレードレーベルからデヴューを飾ったブリットポップの雄モノクロームセットのファースト『Strange Boutique』から。アダム&ジ・アンツの前身であるB-サイズに在籍したビドを中心に結成され、レーベルも転々とし、二度解散しているが、今なお活動を続けている。いかにもイギリス的なエッセンスに満ちた洒脱なバンドだったな。

コメントを残す