復讐するは法にあり

刑法第三十九条をご存じであろうか?

1.心神喪失者の行為は、罰しない。

2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する

「心神喪失」ないし「心神耗弱」の状態の者であれば、

仮に重大犯罪を犯したとて、 精神疾患の“病人”として無罪になる。

平たくいえば刑事責任能力が問われない、そう判断されるということだ。

罪は一旦清算され、加害者なのにその人権まで保護される法律である。

これは確かにおかしな法律である。

誰が真実を判定するのか?

いったいどうやってその証明をなしうるのか?

少なくとも被害者側が到底納得できるものではない、ということだ。

オウム麻原のケース。

最後は死刑執行の運びになったものの、

獄中での奇行やその態度からも、

「心神喪失の状態だったにもかかわらず、死刑を執行したのは違法」

ということで遺族が国に訴訟を起こすなど、最後まで話題になった。

「詐病の可能性」なる文書まで公開されており、

仮に、あれで刑事責任能力がないということにでもなれば

世間を揺るがす騒動になっていてもおかしくはない。

森田芳光による「39 刑法第三十九条」という映画がある。

とある猟奇的殺人事件に関し、逮捕された劇団員の加害者に対し、

途中までは、解離性同一性障害(いわゆる多重人格)をめぐって

詐病か否かを裁くベクトルの事件であったのだが、

最後には大どんでん返しが待ち受けるサスペンスとして、

あるいはヒューマンドラマとして、そのクオリティは高い。

こういうケースが、いつなんどき我が身に降りかかってこないとも限らない。

その意味では、法とは何か?

いったい人間の尊厳とは何か?

そう言ったことに向き合わざるを得なくなるようなテーマでもある。

人によっては、受け付け難いほどのヘビーなテーマなのかもしれない。

そんな、心が揺すぶられるほどの衝撃を放つ映画だ。

樹木希林演じる国選弁護人長村、杉浦直樹演じる精神鑑定人藤代、

江森徹演じる検察側、そして岸辺一徳の不敵な刑事など

登場人物たちは、いずれも個々に異様な気配を醸しており、

それぞれの立場において、見事な演技力で重厚な画力を担っている。

この場合、主人公ははたしてだれなのか?

映画としての主人公は多重人格を装い、

欺こうとした被告人を、見事詐病だと見抜いた、

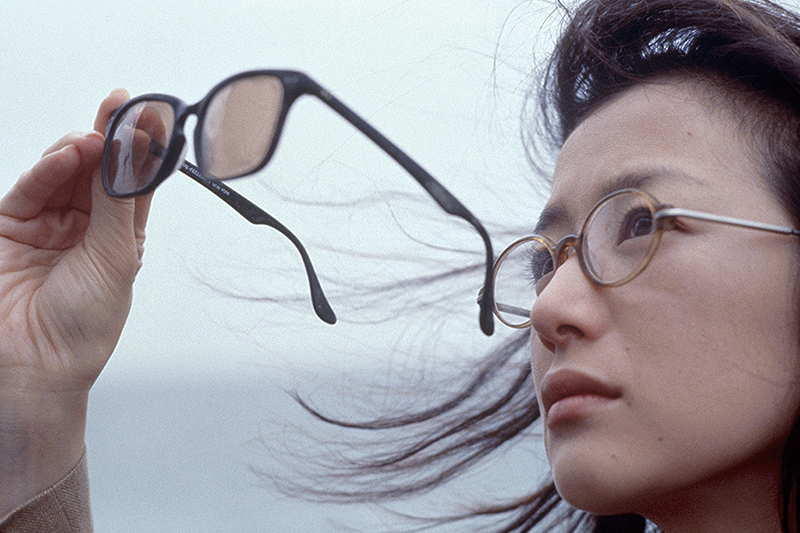

精神鑑定人助手の鈴木京香演じる小川香深であることは

最後まで見れば飲み込めるはずである。

一方で、この映画が刑法第三十九条をめぐる

「法への復讐」という観点にもどせば、

堤真一演じる工藤啓輔の迫真の詐病の意味そのものが

主役たりうるに値するのかもしれないと思えてもくる。

が、再び人間の尊厳がテーマだとフォーカスしていけば

香深による身体をはった果敢な挑戦ということにもなろう。

それは観る側の視点、切り口によって全く異なってくる。

法廷内にまで劇空間を持ち込んだ

サスペンスという建前でいえば

工藤がなぜに名前まで詐称し、その演技でもって

人の目を欺こうとしていたかの原因が徐々に明らかになってくる。

誰もが納得するだけの背景に基づいた周到な行動であったという、

ドラマチックな心理状況が浮かび上がってくるだろう。

幼い頃に変質者に妹を殺された被告が

その相手が「刑法第三十九条」によって守られ、

罪をすり抜けて生きていたことへの、

やるせなき欺瞞こそを敵だとする復讐心を燃やしてきたのが工藤啓輔。

恋人をも巻き込み、二人で練り上げた復讐劇を遂げようとしたところに

この映画の複雑なストーリー展開がある。

彼の思いは実質的には勝利することになるのであるが、

勝利を導いた要因こそが精神鑑定人小川香深という存在なのである。

香深が現れるまで、精神鑑定人という存在は

工藤啓輔にとっては、法側の人間、すなわち敵そのものなのであった。

それは精神鑑定人藤代という男が示す正論が物語っている。

突然ガタガタと震え出し、ものすごい形相でもって

いったん交代人格が顔を出せば、従来右利きの被告は

左手にナイフを持ち替え、しかも筆跡まで変わるのだからと

藤代は別人格説を当初から強調する。

だが、以後この映画が我々に問いかけてくるものは

まさに、法として、証明としての限界そのものであり、

人が人を裁くということのなんたるかを知らしめるだけの

格好の素材に過ぎないということなのではないだろうか?

我々は劇中劇によってその事実を目の当たりにさせられる、

いわば単なる傍観者でしかない。

だからこそ、ラストシーン、恋人も見守る法廷劇での、

精神鑑定人と被告によるドラマチックな鑑定再現に釘付けになるのである。

工藤啓輔が設定上、演劇人であること、

つまり、セリフを覚え演技をするという潜在能力を示せば、

精神鑑定人助手の名前もまた香深(カフカ)であること、

不条理な環境に身を置く一人の人間の象徴として

彼女もまた、家庭環境に問題を抱えていることなどが

複雑に絡み合って、被告人に関心をもたずにはいられない。

物語の中心は、互いに抱えもった不条理そのものへの抵抗であり

人間の心理とは、あくまでも、目に見えず当人の内にしかない。

目に見えぬものを見抜く力が問われるなかで、

法という物差し、そうした下地がふたりを近づけるにすぎない。

そして、この世はそうした人間同士の化かし合いだということが暴かれ、

法の外周にドラマは形作られてゆく。

見ての通り、この「39 刑法第三十九条」は

どこか過剰なまでに自然さを排除した“演劇チック”な映画に思える。

最後の法廷シーンで、被告自ら法への復讐を吐露し

精神鑑定人の存在を予定外な共犯者だというが

それがなくとも、被告が詐病を装っていたことは十分理解できた。

当初から、不穏でぶつ切れの現場検証シーンに始まり

ときに揺れるカメラワークが物語の感情的揺れを代弁しながら

事の違和感を強調するシーン、ショットを次々に挿入する実験的映像を見せられ

最後は、あらかじめ台本があったかのように用意周到に

法廷劇を再現するといった演劇構造に持ち込んだのは、展開上の必然でもあるが

執拗にフィクショナルに暴きたててゆく演出のなかに

監督森田芳光の演劇的な指向性を読み取ることができるだろう。

おもえば傑作『家族ゲーム』でのあの団地内。

横一列の食卓シーンひとつ想起しても、

どこか、舞台空間のような演出が特徴的な作家でもある。

この『39 刑法第三十九条』では、

詐病を暴くために綿密に仕掛けられた再現シーンは

現行の司法で、どこまで可能かつリアルなものかまではよくわからないが

そのフィクショナルな仕掛けをもって

この映画のハイライトとしては、見応え十分な帰結であった。

強いていうなら、この映画は「刑法第三十九条」なる欺瞞を

「所詮、精神鑑定人の主観にすぎないのです」とあばきだされることで、

リアルに受け止め鑑みるだけの社会派映画などではない、ということであり、

人間の心の闇を暴いてなお、闇が続くであろうヒューマ二ティにこだわれば

ひたすら重厚なテーマとしての重さから解放され

一抹の救いを見出すことさえもできるに違いないのだ。

「この法廷から刑法第三十九条が消えて、彼はようやく一人の人間になった」

そうエンディングで流れる字幕がそれを物語る。

だがある意味、このひねりなきタイトルこそは

作り手側の周到な“攣り”だったのではないか?とさえ思えてくるのだ。

The Great Gig In The Sky:PINK FLOYD

映画『39 刑法第三十九条』を見終わって、僕の頭のなかにはピンク・フロイドの名盤中の名盤『The Dark Side of the Moon』の「The Great Gig In The Sky」が流れてきた・・・。もし、この曲がエンドロールで流れてきたら、完璧だったかもしれない。そしてしばらく席を立てなくなって放心していたかもしれない。スキャットの「死ぬことを恐れたりしていないよ、これからもそうだろうし、気になんかしない」が心に刺さってくる曲だ。

コメントを残す