合言葉はダバダバダ、そこからはじまる男と女のストーリー

そして全ては限りない宇宙

回る星の上の出来事

Pierre Barouh「Boule qui roule」より

男と女の恋模様、というと、そのタイトルからも

この映画に触れぬわけにはいきませんね。

あの大人の恋愛映画の決定版、といえば

クロード・ルルーシュの『男と女』。

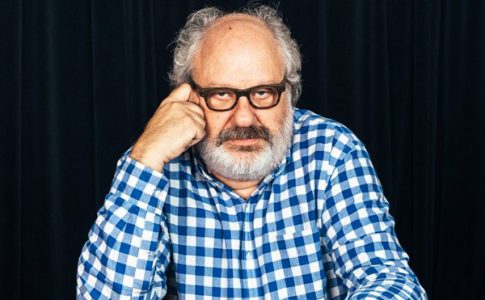

ピエール・バルー&ニコラ・クロワジーユのあの歌

ダバダバダ、ダバダバダのスキャットで有名なあれ。

改めて言うまでもない、あのフランス映画のことです。

ルルーシュ出世作。

カンヌではグランプリ、日本でも大ヒットした名作。

ピエール・バルーが映画製作に携わるきっかけにもなり

その名を知らしめた記念すべき一本と言えましょうか。

バルーがこの映画にかけた情熱はルルーシュに負けないものでした。

この映画で使われたバルーの曲『サンバ・サラヴァ』は、

そのまま、無名のアーティストたちを支援しながら

今尚独立レーベルの礎となる精神を有する、

サラヴァレーベルの設立へと連なっていくのです。

その53年後の続編として

『男と女 人生最良の日々』が既に公開されているので、

それを見る前に、是非押さえておくべきは1967年公開のこの出会い篇。

ちなみに『男と女 人生最良の日々』については既に見ていて、

新たな感慨がありますが、この後に書こうと思います。

ここで、一つ、言い訳がましく言っておくとすれば、

正直、見た当時はどこか軟弱な感じを持っていて

必ずしも手放しで好きな映画、というくくりに

ずっと入れてこなかった作品でもあるということです。

ちょうど、YMOの高橋幸宏氏がこの映画の大ファンで

事あるごとに言及していたのはよく覚えていますが、

幸宏ファンとしても、そこはなんとなく同調してはいたものの、

映画の良さがわかっていたのかどうか、そこは曖昧でして。

確かにそのムードに酔いしれ

フランス的な恋のアヴァンチュールにときめきはしたものの、

映画という点では、称賛するまでには至らない作品だと申しましょうか、

何よりヌーヴェル・ヴァーグの連中からは“体制派”として、

当時、結構冷ややかな目を向けられていたのが

映画作家ルルーシュの立ち位置でした。

ヌーヴェル・ヴァーグの映画に触発されていた当時の僕には

先入観は少なからずあったのだと思います。

今はそんなことはどうでも良いことですが、

当時はそういう些細なこだわりが

素直に映画を見るという当たり前の感性を邪魔していたのかもしれません。

ミュージシャンとしてピエール・バルーは大好きだったけど

ルルーシュの屈折したロマンティシズムに

今ひとつ気乗りできなかったは

映像として、物語として、どこか美しすぎるというか、

確かに雰囲気はあるけれど、

心にはさほど引っかかってこなかったということなのか、

今では知るよしもありません。

ルルーシュといっても、この『男と女』以外

他の作品を見ていないので、監督の資質までを饒舌に語るには

少々無理があり、また語ろうという気が起きないのは事実です。

でも、今この『男と女』を見ると

それなりにグッと来るものがあります。

それは時間と言う名のマジックなのかもしれません。

大好きだったバルーは、ちょっと顔を出すぐらいで

早々にスクリーンからいなくなってしまうのだけれど、

主役はジャン=ルイ・トランティニャンとアヌク・エーメという

最高にイカしか組み合わせ。

キャストがこの二人ではなかったら、全然違ったものになったでしょう。

妻が自殺してしまった男と事故で夫(バルー)を亡くした女の

いわば、やもめ同士が出会って恋をする、という話で

夫を亡くしてまもない女は、新しく現れた男との逢瀬に

どうにも女心が揺れてしまう、そういう思いをめぐっての、

恋のすれちがいを描いた、いかにもフランス的叙情ロマンに

ようやく自分の人生が追いついたというか

素直に身を任せて鑑賞できる年頃になったのかもしれない、

ということなのかもしれません。

ところで、これは画家ジャコメッティの記事を書いた時に触れたのですが

劇中で「ジャコメッティは火事になったとき、

レンブラントの絵よりも猫をまず助けるといったんだよ」

というエピソードが挿入されているのですが、

あれはドービルの浜辺でのシーン、

二人が共感するシーンに、当時そこだけ痛く感動したというようなことがあって

直接ストーリーとは関係のないシーンだったといえ

なぜかツボだったのを覚えています。

この映画、実は、1986年には、再び20年後の二人

ジャン=ルイ・トランティニャン、 アヌーク・エーメで

『男と女 II 』が撮られているのですが

こちらは正直、あまり語るに値しない作品だという認識があります。

一応、言及すれば、アンヌは映画プロデューサー、ジャン=ルイの方は

パリ・ダカール・ラリーで総監督まで務める現役のレーサーという設定。

オープニングのカーラリー、終わりのボートレースなど

動的に目を見張るような映像シーンがたくさんあり、

ふたりの再会はそれなりに、感動的ではあるのですが、

肝心の男と女のドラマの方が、ちょっと消化不良気味な感じがした作品でした。

自分の息子、娘たちが、

かつての自分たちの愛のドラマを再現するというアイデアには、正直、がっかりしたものでした。

映画内映画、つまりはメタ映画の構造をとっていますが、

それがどことなくあざとく映っていて、いまいち気乗りしないのです。

20年前の当時の余韻を引きずって、

なんとかその感動を再び、といったような、

それゆえ、どこか強引な展開というかなんというか、

やはり、企画自体、まだ機を熟していなかったのだろうという見方です。

それはさておき、そのまた32年後、

余生も残りわずかとなった二人が

再び再会しての『男と女 人生最良の日々』の方は

ここは時間の重みのせいか、ワクワクドキドキして見たものでした。

すでにあれから50年以上の年月が流れており、

そこに同じ役柄で撮りえたことだけでも感慨深いものですが、

老いてなお美しいアヌーク・エーメと

老境にたとどりついてなお渋いトランティニャンが

そこに居合わせるだけで特別なものがあります。

当時の子供達もそのまま大人になった姿で出演していることもあって、

そういうところにも、入れ込む魅力があります。

初めて見た昔のトランティニャンに関しては

確かにかっこいい俳優さんではあったけれど

この頃はさほど好きになれずにいたものでした。

当時はまだその個性、俳優としての良さが

ピンとこないまま、見ていたのでしょうね。

どちらかというと、まだジャン=ポール・ベルモンドの方が好みでした。

おそらくゴダール映画での印象が強かったのでしょう。

見直したのは、ベルトルッチの『暗殺の森』あたりからでしょうか。

ここで老いてなお、今その含蓄ある姿をさらすトランティニャンには

崇高なる俳優としての尊厳を感じずにはいられませんし、

ミヒャエル・ハネケの『愛、アムール』や『ハッピーエンド』で見せた

あの円熟の境地には心打つ、熱いものを感じましたね。

やはり、俳優としての深みは掛け値なく素晴らしいもので、

人生そのものを反映するのだということを知るのです。

いまでは大好きな俳優の一人なのです。

ただ、すでに盟友フランシス・レイ、ピエールもいません。

ストーリーとして、アヌーク・エーメと

トランティニャンがいるだけで成立するという

映画的な奇跡もあるでしょうが

この二人がこうして時間を経て、映画であれ再会し映画を生きるのは

やはり奇跡以外何物でもない気がします。

ちなみにアヌーク・エーメとピエール・バルーは

この映画が縁でその後実生活でも結ばれたのでした。

でも三年という短い期間しか関係は続かずも、

以後は友達としての関係が継続されたらしいのです。

バルーいわく、「彼女は独占欲が強かった」そうで、

『男と女』ではさってゆこうとするのはアヌークの方でしたが

やはり、それが映画の魔法だったのでしょうか?

ともあれ『男と女 人生最良の日々』でも、この最初の作品が

いろいろフラッシュバック的に挿入されるのですが、

順番として、時間軸にそって見る方が、やはり正解かなと思います。

トランティニャンとバルーの二人は、元から友人同士で、

そのバルーがルルーシュと知り合い、映画を撮るというので引っ張ってきたのが

トランティニャンで、当時彼が付き合っていたガールフレンドが

アヌク・エーメだったというそんな関係性があり、

二人にとってはこの上なく、幸せな映画的刻印の記録ともいえるのでしょう。

バルーにとっても特別な作品でもあるわけですが、

彼はルルーシュについて、のちにこんなことをいっています。

「彼は一度手にした名声を離したがらない男になってしまった」のだと。

だから今は友達ではなく、仕事仲間なのだと。

またこんなことをいっています、

「ぼくは男と女の友情を信じる」と。

つまり、実生活でも一度は蜜月期にあった二人ですら

好きで一緒になり、別れてしまったけど

根本は「友情」によって繋がりうるものだと。

それがこうして一本の映画が縁で続いていく。

まさに人生そのものだな、と思いますね。

文字通り、これは男と女のラブストーリーではありますが

年月を重ねれば、おのずと終わった愛も

友情という感情におきかわるものなのでしょうか?

はたまた、それは単に綺麗事であり、男と女は所詮どこまでいっても男と女、

そういう業のようなものを抱えながら、

永遠にすれ違って生きる別種の生き物なのでしょうか?

それは個人個人の物語であり、

愛というものには所詮結論など不要です。

というか、やはり、これは映画の魔法でもあります。

ルルーシュの映像はそんな映画の魔法を駆使した夢の時間です。

ひとときの甘く切ない物語(出来事)ゆえに、

この映画をみながら、どこかで自分の過去の恋愛模様をも

重ね合わせてみるそんな映画なのかもしれません。

Samba Saravah:Pierre Barouh

映画よりもサントラが大好きだった当時。レコードもCDも持っていたけど、このアルバムは本当に聴き込んだな。映画に対するバルーの情熱は当時から知っていたけど、映画でのバルーさんはどちらかというと陽の当たらない存在。バルーファンとして、一抹の寂しさを覚えたのを記憶している。ダバダバダも良いけど、好きなブラジルのミュージシャンの名前を挙げていく「Samba Saravah」がサイコーだった。これは後に『LE POLLEN』で高橋幸宏とデヴィッド・シルヴィアンと三人でやっているんだな。

コメントを残す