月時計の画家の心臓は、永遠の水に時を刻み続ける

女の絵描きは、僧院のない尼僧のようなものであろう

平沢淑子という画家の所業に触れるということは、

絵=網膜上の刺激などとは別の、

詩(ポエジー)をめぐるひとつの現象、

なにより唐突なまでに、詩的直感の啓示を受ける

というようなひとつの事件なのだ。

日本を離れながらくフランスを拠点に

YOSHIKO HIRASAWAとしてその活動が続けていたのだが

すでに、2017年、パリの地で他界しているにもかかわらず

残念ながら、国内で彼女を知るための情報は乏しい。

(パリでは、グランパレのFIAPの会場での個展、

アールキュリアルでの「20世紀の芸術」展、

ロシアサント・ペテルスブルグのロシア国立美術館でも行われ、

98年コントレックス主催の国際展では、

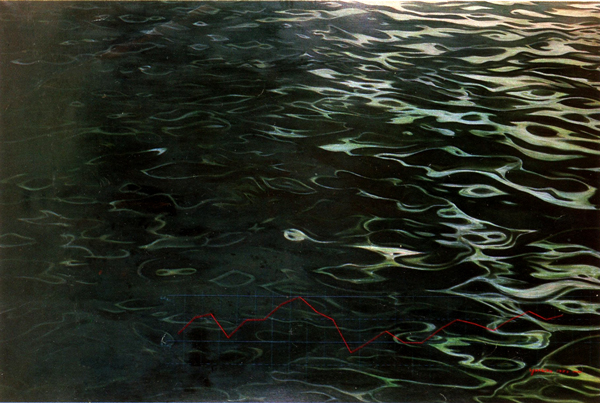

彼女の重大なテーマである「水」にまつわる作品で、

大賞を受賞しているというから、

あちらでの認知度はおのずと量りしれようし、

国内とは比べ物にはなるまい・・・)

そんなわけで、この画家の所業を、

この自国の人々はほとんど知るよしもない。

こちらでの大々的な展覧会はといえば、

1984年フジテレビギャラリでの個展にまで遡らねばならず、

そんな遠い記憶など、誰も覚えてはいないかもしれない。

いうなれば、伝説の画家として、

この先再発見されてもその肉声を直に聞くことができないのは

かえすがえす、残念な現実である。

その名にはNHKアナウンサーから、

突如画家へなどという表層の伝説的言説だけが、

しっかりと記憶されているのだが、

この転生がどのような経緯で行われたかは、ここではふれない。

もっとも、そうした情報さえままならないなか

彼女の活動状況をなんとか、

直感だけをたよりにつなぎとめてきたものとしては、

我が一方的偏愛(思い込み)に満ちた交信が、

平沢淑子の国内唯一の出版物である

「v」(講談社)という一冊の本

(詩に魅入られた画家のエッセイ)と

近頃フランスで刊行された、ソモジィ美術出版社からの画集

「YOSHIKO」だけからのものであることはいっておかねばならない。

そこを通じて知ることになる何枚かのタブロー、

『水は心臓を持つ』『裏箔のない鏡』などが、

その詩的なタイトルと相まって、

天体同様、さまざま運命のゆくえの変遷を、

想起させてくれるのだから、希少な存在である。

いみじくもその無名の画家の卵が、

天の声に導かれて渡仏して、

77年に初めて個展を開いた画廊の名が「封印された星」という。

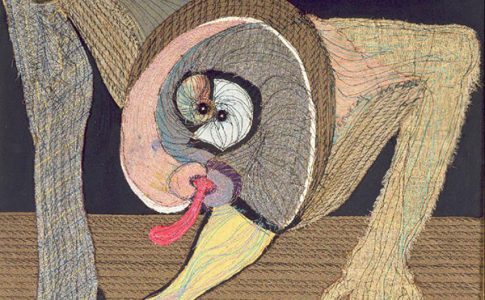

アンドレ・ブルトンが煽動した精神の運動、

いわゆるシュルレアリスムの拠点である。

作家マンディアルグから批評家アラン・ジュフロワ、

そして瀧口修造、かような真の詩人の存在が

こぞって惹き寄せられたのも、

いわばこの「月時計」の法則、霊感の磁力がはたらいたまであろう。

「詩人たちにとって、平沢淑子は、国境のない共通の鏡なのである」

とジュフロワが書けば、

「どんなに明るく照らされていようとその光線の源は太陽でもランプでもなく、

むしろ一種幻想的ないし詩的な「真昼の月」」

(『みずえ』秋の号「平沢淑子の世界」より)

とマンディアルグが書いた。

詩人たちがその運命に選ばれるようにして、

描き手という媒体を宿命づけられた

この女の画家の棲む国「月時計の国」のルールにのっとり、

運命の必然的邂逅を果たして行く。

そんな証人たちでさえ、

どんどんと魂の故郷へと帰還していくなかで、

この伝説の画家の画業に触れ続けることは難しい。

その経歴において、雷鳴のごとく啓示を受けアナウンサーから、

一転画家になったなどという、俗にいう逸話よりも、

この詩の霊感は、絶えず「月時計」をともなって、

かように大胆な選別を行っていることを知らせるもの、

ということを知らねばならない。

なかでも、「きゃべつ=chou(シュ-)さま」と、

呼ばれるにいたったという、

寺山修司との数々の美しいエピソードでは、

真の詩人の孤独を赤裸々に表出させている。

この月に憑かれた画家との運命をめぐって、

結局は詩人ならば、だれもが憑かれずにはいられない触媒作用、

そういった循環をオートマティックに体験することになる。

この真の幸福を、テラヤマは体験したに違いあるまい。

彼女の唯一の国内出版物『月時計のパリ』本文のなかで、

「パリの薔薇の季節は、錬金術的結婚が期待できる」

と書かれているが、

男と女という俗なる関係を、超越した詩の力のことをいう。

しばし、太陽と月が関係を結ぶ純粋なる魂の結合、

その轟きが響き渡ることのときめきは、

真の詩人ならば理解しうる体験にほかあるまい。

詩人と画家、

月時計のパリ

それはふたつの人種ではない。

二人はある日、どこかで出会ったのだが、

あとから確かめるすべもなく

ふたつが、ひとつのもののなかで出会う

結局のところ、引用した瀧口修造の詩、端的にいって、

それが『月時計のパリ』に書かれてあるものの実体というわけだ。

いみじくも、詩人が画家に送った愛らしいことば

「ミューズはただいま化粧中」という響きがなんと魅惑的なことか。

そして、それはなんと遠くにあるのだろう。

たとえ、それを写し出すことができても、

だれかれなく簡単に手にすることはないのである。

詩人という人種を除いては・・・

そうしてキャンバスに刻印された運命の水は

その心臓を今もなお刻みつづけており、

月時計の画家の残された作品から、

われわれはかくして永遠の鼓動を聴くのである。

Serge Gainsbourg – L’Homme à tête de chou

ここはシュー様こと寺山修司にも敬意を払って、ゲンスブールの1976年リリースの『L’Homme à tête de chou(邦題:くたばれキャベツ野郎)』からのタイトル曲といこう。このアルバムは、レゲエ好きで自由奔放な少女マリルーに、中年男「キャベツ頭の男」が首ったけになってふりまわされた挙句に、少女を殺し、最後は精神病院に入るといったロリコン男の哀れな物語というコンセプトのアルバムだ。このアルバムでゲンスブールは初めてレゲエ調の曲をもちこんで、レゲエアルバム『Aux armes et cætera』への布石を打つ。

コメントを残す