ボウイ週間という名の習慣

一月八日はボウイこと、

デヴィッド・ロバート・ジョーンズの誕生日である。

(プレスリーもだ)

いみじくも二日後の十日が命日となり、

いわば、根っからのカプリコーン(山羊座生まれの)スターだから、

特にこの新年の二週目は勝手にボウイ週間だと称して、

朝から晩までひとり、ボウイの曲をかけまくっている。

そういえば、ついさっき偶然見直していた

ラース・フォン・トリアー『奇跡の海』のエピローグでも

「LIFE ON MARS」がかかってたっけ。

そんなわけで、恒例の習慣で、かれこれもう何十年も

そんな年頭のスタイルが染み付いてしまっているのだ。

(それ以外でも、年間を通してもどうしても

ボウイが聞きたくなる時が周期的に襲ってくるのだが・・・)

よって今日から三日間はひとまず、

個人的なボウイ特集の宴をはじめようと思う。

何しろ多種多彩な人だから、

デヴューから遺作まで、その幅広い楽曲、レパートリー故に、

一日中聴いていても飽きがこないところが、

なんといってもデヴィッド・ボウイの凄さ、奥深さなのである。

しかも、70年代の曲は傑作ぞろいといっていいし、

生涯を通じて、スランプ時期が短かった

稀有なミュージシャンだともいえる。

(これは駄作と言い切っていいかどうかはわからないが、

個人的には「Tin Machine」の時期あたりはほぼ聴かない)

聴けば聴くほど、改めて凄さを感じる所以でもある。

まさにロック界のピカソ、というところか。

そんなことはわざわざ書くまでもないことだろう。

2017年のボウイ大回顧展『David Bowie is』を観て、

しみじみと、そう思ったのは紛れもない事実なのだ。

(あれは絶妙のタイミングでの企画だったな、と今でも思う)

いや、ピカソとはまた別の次元で、

ボウイは20世紀の突出した存在なんだってことを

改めて、深く胸に刻んだ印象深い展覧会だった。

さて、そんな“神ってた人”の話を、やおらデタラメにおっぱじめても、

収集がつかなくなるのは目に見えている。

漠然とウエブサイトを構築するのに無理があるように、

ある程度体系づけて考えていかないと

どうにもラチがあかないのが、この七色の巨塔の実体だ。

大きく分ければ、グラム時代の前後

(デビューからジギーまでを前期、

ジギー以降アメリカ時代を後期としておく)と、

ヨーロッパに戻ってのベルリン時代、

そしてカルトなロックスターから

大衆に認知され始めた『Let’s Dance』以降のアダルト路線。

(個人的にはイーノとのコンビを復活させた

『Outside』以降をボウイ新時代と呼びたい)。

そしてしばらく沈黙があって、

出し抜けに『The Next Day』へとたどり着いた晩年、

今度は早急に『Blackstar』への終章でラスト飾ってしまうという、

大まかな流れを念頭に進めよう。

もっとも好きなアルバムは、ベルリン時代の『LOW』。

もっとも好きな曲は、分かりやすいボウイに転身する前

最後の『Scary Monsters』に収録された、

カルトなビデオクリップが印象的な名曲「Ashes To Ashes」。

そう公言したすぐそのあとにも、

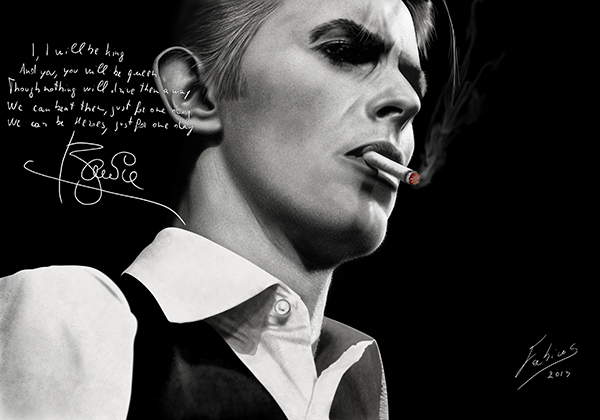

「Space Oddity」や「Heroes」を聴かされたら、

そっちもいいなってことになるし、

いやまてよ、ジギー、いやアラジン・セインもいいよなあ、

いやいや、シンホワイトデュークだよ・・・

などとどうにも収拾の着かぬ状況がひたすら待ちうけている。

遺作だけど『ブラックスター』だって最高だったよね、

なんて言い出してしまったら、ほんとキリがないのだ。

まあ、真剣に考えるのは楽しいがどこか野暮ったい。

だから、あえて、作品評なんかはやりたくはない。

そんなのは至る所に転がっている単なる情報でOKだ。

でも、伝説のスーパースターだけに、

真面目な話をすると、ボウイの音楽史的な最大の功績について、

というか、偉大なところをひとつあげるとするなら、

壮大なコンセプトアルバムを次々に創作してきた

ってことじゃないかなって思う。

その代表作にして出世作が1972年の

『The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars』

通称『Ziggy Stardust』(邦題:屈折する星屑の上昇と下降、

そして火星から来た蜘蛛の群)である。

これに関しては、もはや五年の猶予しか無い人類の救済のために、

火星からやってきた来たバイセクシャルなロックスター

ジギーの物語構成になっていて、

下手な文学以上に文学性の高いロックの名盤として、

いまなお語り継がれていることからも、説明不要だろう。

そこで、なににもまして、ボウイの場合、シンプルに、

曲がいいってことが最大の魅力なんじゃないかとも思う。

はっきりいって捨て曲が無いのだ。

メロディも演奏もイカしている。

歌詞にしたところで、言葉のセンスに滴る知性が宿り、

その上で、ウイリアム・バロウズから影響を受けた

カットアップ手法による遊びなどが加えられているから

常人にはなかなか理解できにくい世界が

潜んでいる場合も少なくはない。

声だってゴージャスだし、

衣装やメイクもあでやかで、刺激的過ぎた。

全盛期の映像をみれば、

とにかく最高のパフォーマーだったってことがひしひしと伝わってくる。

とまあ、賛辞ばかりになってしまうわけだが、

これは何も『Ziggy Stardust』に限ったことではないんだけれど、

ボウイの場合には、常に冒険心、好奇心、探究心に

あふれているからこそ、

いまだ神のごとく崇拝される所以なんだろうと思う。

それが遺作『Blackstar』まで続いたことには

奇跡というしか言葉しか思いつかない。

そうはいっても、やはり七十年代のボウイと、

八十年代以降だと、さすがにキレにおいて、違いは当然否めない。

その中でも『Let’s Dance』をリリースした時分には、

ボウイの終焉さえ噂されていた。

少なくとも、自分を含めて、

周りにはそういう空気が漂い始めていたのをはっきり覚えている。

台頭するニューウェーブの潮流がすこぶる刺激的だったから、

余計に、その源泉たるカリスマの失速感には

少々失望感を覚えたのも事実である

ただ、今聴くと、個人的には『Let’s Dance』は、

大衆に向けての普遍性をはじめて勝ち取ったという意味では、

ボウイの一代転換期といえるし、曲自体そのものは悪くはない。

ナイル・ロジャースによるプロデュースに、ギターにレイボーン。

それまでのボウイには考えもしない路線であった。

それまでの作品と比べると、

あまりに商業主義的なサウンド寄りに

(個人的には『Let’s Dance』の曲は嫌いじゃなかった)

聞こえてしまったから、やはりそれ以前とそれ以降の線引きの図式が

成り立つ、というだけだだろう。

つまり以後EMI時代ものでは、

明らかに全盛期に比べて物足りなさが顕著になってゆく。

が、ボウイという人は、それでもコンスタントにアルバムを発表し続け

虎視眈々と脱皮時期を見据えながら、

自分を絶えずアップデートしていくタイプのアーティストだった気がしている。

その意味では、八十年の失速は、

同時に、あらたなミュージックヴィデオの全盛期にぶつかり、

そこでもまたあらたな可能性を模索してゆく再スタートの時期でもあったのだ。

だからこそ、1995年にベルリン時代の片腕だった

イーノと再び組んだ『Outside』あたりから、

次第にボウイらしさが戻ってきたのを

ひそかにうれしく思ったものである。

そのあたりで一度は息を吹き返したとはいえ、

やはり体調不良や時代の変化によって、

かつてのように意欲が持続しなかったのだろう。

2013年には史上最高のカムバック・アルバムと絶賛された

『The Next Day』では

不死鳥のように甦った新生ボウイを再び知らしめることになる。

そんな不死鳥も、そのわずか三年後に病に伏してしまう。

その遺作がまた『Blackstar』という

一筋縄では行かない傑作として、旅立つわけだから、

最後の最後までボウイはボウイ自身を全うしたといえるだろう。

まあ、ざっとそういう、

だれもが知ってるような話をグダグダ書き連ねたが、

そんな観光ガイドのような紹介で、

世紀のスター、デヴィッド・ボウイを語ったことにはならないのは

重々承知している。

だからこそ、事あるごとに、曲を聞き返したり、

軌跡を追ってみたりしながら、

いまだ、その鉱脈に新たな発見とその全貌を少しでも掌握したいと

悪あがきを続けている有様である。

最後に、これだけは書いておきたいのだが、

ボウイという人は、華やかなグラムロック時代でさえ、

なにやら重い十字架のようなものを背負いつつ、

どこか無理矢理にそのキャラクターを演じているような、

あたかもイエスキリストのような重圧を抱えていたのは間違いない。

それこそ、カプリコーンスターの宿命だといわんばかりに。

絶えずロックスターの幻影と戦いながら、

ドラッグに身を浸し、対外的なイメージと格闘しながら、

危うい綱渡り状態の精神で、時代を走り抜け、

切り開いて来た真のアーティストだった。

アメリカ時代のスターの虚構に疲れ、

ヨーロッパ回帰し、自己に立ち返ろうとしたボウイ史を理解すれば

そのあたりの事情はなんとなく察知できるだろう。

スーパーモデル、イマン・アブドゥルマジドと

再婚した1992年あたりからのボウイをみていると、

とても家庭的な良き夫、良き父親のイメージを取り戻し、

人間らしさをもとりもどした感が窺い知れるのである。

それは「地球に落ちてきた男」から「地球に住む人間」への回帰とでもいおうか。

ボウイには元々家系に精神障害のある人間が多く、

七歳年上の異父兄テリー・バーンズは、

まさに入退院を繰り返すぐらい精神を患っており、

結局自殺してしまうほど深刻であった。

その兄からの影響を受け、

ジャズやビートニックスへの嗜好が広がったという背景があるが、

ボウイの気持ちのなかでは、いつか自分もそうなるのでは?

という恐怖にたえず支配されていたというのが、今日の通説である。

初期の曲のなかには絶えず、このテリーの幻影が

ちらちら顔を覗かせるのをみても明らかに、傷を持っていた。

『The Man Who Sold the World(世界を売った男)』に収録された

「All The Madmen」ではそれがもろ顕著に歌われている。

‘Cause I’d rather stay here

『All the Madmen』より

だからここでいたいんだよ

With all the madmen

すべての頭のおかしな人たちとね

Than perish with the sad men roaming free

自由にぶらつきまわる可哀想な人たちと死ぬよりも

And I’d rather play here

ぼくはむしろここで遊んでいたいんだよ

With all the madmen

すべての頭のおかしな人たちとね

For I’m quite content they’re all as sane as me

それでぼくは十分なんだよ、だってみんな全員ぼくと同じようにまともなんだもの。

Let’s Bowie!

変化を宣言したボウイ入門は「Hunky Dory」から

ジギースターダストというロックの名盤と同時進行で製作された『Hunky Dory』。

「ご機嫌」という意味のスラング「ハンキードリー」。

個人的にはジギーよりも好きだったりするんだけれども、

まあ、優劣ではないな。

どちらもそれぞれにいいのだから。

でも、あえてどっちと言われたら、こっちを取ろう。

その程度でありますが、やはり一曲の『CHANGES』

まさにボウイ史を一括りにしてしまえば

まずこの曲ありきってことになるんじゃないかと。

あと『Oh! You Pretty Things』や『Kooks』という曲もいいんだな。

ちょうどアンジーとの間に生まれた、

一粒種ゾーイのことを歌ったとされるこれらの曲を聴くことで

人間ボウイの側面を感じられるしね。

ウォーホル賛歌の『Andy Warhol』や精神を病んだ

お兄さんのことを歌った『The Bewlay Brothers』など、

ボウイ入門にはこっちの方がいいのかもしれないということで。

ジャケットも実に美しいなあ。

ロック史に燦然と輝く一枚はやっぱりこれを忘れるわけには行かず

お次はもう、いうまでもない名盤『ジギースターダスト』。

ボウイの偉大さは一ミュージシャンであっただけでなくって、

『屈折する星屑の上昇と下降、そして火星から来た蜘蛛の群』

という副題からも察知するように

コンセプチュアルなアーティストだったということだろう。

その意味で、これはまさに時代を代表する一枚だと思うし、

ボウイが生み出したジギーというキャラクターが

のちにどう変化してゆくか、

というのを見てゆくだけでも十分聞き応えがある。

で、率直に言ってしまえば、このアルバムの良さは

楽曲のよさ、ミュージシャンたちの腕の確かさ、

それがまず土台にあって、ボウイのコンセプトが

うまく乗ったということが大きくあるんじゃないかと思う。

その意味では、五十年前に作られたアルバムとしては

ピンク・フロイドの『The Dark Side Of The Moon』同様

画期的で、奇跡のように瑞々しさを保っている。

トータルでケチのつけようがないし、

一つ一つを分析してゆくだけで膨大なことになるから、

それはまた別の機会にするとして

とにかくミック・ウッドマンジーのドラムで

静かに幕開けする 「Five Years」からして

このアルバムがいかに素晴らしいものかがわかる。

とにかく、ハズレ曲が全くないというのが凄い。

ボウイのロックが文学的なのもじつに乙だ。

青っ白い公爵が狂気を抱え込んで新たな旅を目指し駅に向かう

前作『Young American』で

ホワイトソウルへの足がかりを見せたボウイが

この『Station To Station』では

新たにシン・ホワイト・デュークというキャラクターを演じ、

『LOW』へと連なる新たなモードに

足を踏み入れようとしていた時期の一枚。

ドラッグ依存と格闘しながら、

ナチズムへの傾倒やオカルティズムといった

どこか狂気さえ滲ませながらも

クールに自己を制御することにきっちり折り合いをつけ

完成されたアルバムは

どこかエレガントで感情を押し殺した

「公爵」としての品格を感じさせる。

それはおそらく、ニコラス・ローグの映画

『地球に落ちてきた男』からの産物なのだろう。

汽車の音で幕を開けるオープニングナンバー「Station to Station」

このタイトルチューンからして、

ロックとソウルを融合したナンバーで、長尺だが実にクールだ。

いみじくもこの後にしめすエレクトリックミュージックへの萌芽は、

クラフトワークのあの『Trans-Europe Express』をも予感させる。

アートロックに足を踏み入れて、

嫌が応にも滲む知性が精神的な危機をも滲ませた名盤

ブライアン・イーノを共同プロデューサーに迎えての

ベルリン三部作の第一陣がこの『LOW』。

それまで作ってきたロックスターという仮面を

ここで一度リセットするかのように、

どの作品よりも精神性を重視したアルバムに至ったのは

それまでのドラッグ漬けの日々とスタートしての空虚さなどに対して

ひたすら自己に向き合うための時間が必要だったからだ。

インスト曲が半分をしめ、とりわけ

ARPシンセをフィーチャーしたB面の音は

まさに当時のボウイの内面を映し出した鏡のような作品群である。

おそらく、ボウイのディスコグラフィーを通じて、

もっとも重要な一枚だったはずで、

2000年代になって、『LOW』の曲だけを

フィーチャーしたライブなんかもやっているのを見ても

明らかにこのアルバムはボウイにとっても魂の一枚なのだ。

ボウイが特別なロックスターで、

他のロックミュージシャンとの決定的な違いの答えが

このアルバムにあるのだと思う。

ちょうどこの頃に描いた三島由紀夫像も懐かしい。

たった1日だけヒーローになれるが、絶望は変わらない重いアルバム

ボウイの代表曲は色々迷うところだけれども

この『Heroes』のタイトルチューンこそは

限りなくボウイの代表曲そのものだといっていいだろう。

イーノ=フリップ=ボウイのトライアングルが

完全に機能している一曲でもある。

アルバム全体を覆うのは、

前作『LOW』以上に内面に踏み込んだサウンド作りで

のちに製作された『クリスティーネF』の世界観

そのものだといっていいのかもしれない。

『LOW』以上に深刻で出口がない、といった雰囲気が充満している。

また、鋤田正義によるジャケットが素晴らしい。

そのグラフィックセンスはボウイのアルバムの中で

1、2を争うクオリティではないかと思っている。

重苦しい闇は消え、晴れやかな航海の幕開けを予感させる。

三部作のラストを締めくくるアルバム『LODGER』

間借り人。この辺りにまで来ると、

前作、前々作の深刻さから解放されて、希望が覗く。

スイスのモントルーでレコーディングされたのも

多少影響しているのかもしれない。

オープニングチューン「Fantastic Voyage」には

そんな思いが漂っているし、

「Move On」などはある意味新しい「Changes」なんだと思える。

ここからクリムゾンのエイドリアン・ブリューが参加して

ツアーにも同行し、より尖った先鋭的な音作りとなっている。

どちらかといえばイーノの歌ものに近い雰囲気がある。

ジャケットでは前作同様、

エゴン・シーレの絵画に触発されたイメージが展開され、

アートコンセプチュアル寄りの方向性が強く確認できる。

世代のニューウエイブアーティストに向けた元祖ニューウェイブなアルバム

ベルリン三部作で、魂の洗濯を経てリフレッシュして

新たにポップミュージックと向き合い始めたボウイの

ニューウェイブ的帰結アルバムが『Scary Monstors』だ。

このアルバムは何と言っても「Ashes To Ashes」の、

シュルレアリスティックかつ演劇要素が色濃く滲む

あのプロモヴィデオが強烈な印象を放っている。

全体的なコンセプトではないものの、

『Space Oddity』で登場した「トム大佐」を再び登場させ

サウンド的にもとんがったところが随所に見られ

パワフルなアルバムに仕上がっている。

中でもフリップのフリパトロニクスが

全面にフィーチャーされているのが注目だ。

死んだふりをして冥府をさまよったロックスターが今再び目の前に現れた

何と言ってもほぼ20年ぶりに

あのイーノとのコンビが復活した本作『1.OUTSIDE』で

ベルリン三部作に思い入れのある自分からしても

ボウイらしさが戻ってきたことが

何よりも嬉しかったのを覚えている。

今じっくり聴き直すと、実に先鋭的なサウンドだと思う。

猟奇的なテーマ設定でいうと、かつて「荒廃した未来」を扱った

あの『ダイヤモンドの犬』のコンセプトの続編といえなくもない。

「ネーサン・アドラーの日記(ベビー・グレース・ブルーの儀祭殺人事件)」

という副題が付いていることからも

コンセプチュアルなアルバムとしても

かつてのような音作りを再現する内容で、

実は五分作になる予定だったというから、凄い。

アルバムがあまり好評ではなかったために

以後のプロジェクトは頓挫。

今思えば残念なことだが、それでもそれまでの不振。

(本来のボウイのオーラからすると、という意味で)

からの脱却という意味では

大いに意味のあるアルバムだったように思う。

自分の過去をレディメイド化してしまったボウイ史上最高のコンセプトアルバム

通算27枚目。

ボウイの66歳の誕生日に事実上引退の噂をかき消し、

突如10年ぶりに発表されたのがこの『THE NEXT DAY』

何しろ、アルバムを製作していることは

水面下でオフレコになっていたほど、

徹底的管理下に置かれたことで

ボウイの想いのほどが伝わってくる。

サウンド面も全盛期を彷彿とさせる充実した楽曲が並ぶ。

アルバムジャケットには『Heroes』のタイトルを線で消して、

顔の部分を白い四角で覆ったものを採用。

まるで現代アートのようだ。

ボウイの面目躍如といったところか。

自分をレディメイド化してしまうとは恐れ入る。

それゆえにメディアで踊った

「史上最高のカムバック・アルバム」という言葉を

あえて打ち消して「ボウイ史上最高のコンセプトアルバム」としておきたい。

時代を引っ張ってきた星屑は、ラストを憂愁ではなく、

有終の美で飾る自ら黒い星になって昇天する。

通算28枚目にして一つの時代が終わったのだ、

ということを噛み締めながら

この遺作『BLACKSTAR』をじっくりなんども聴いた。

確かに悲しい出来事ではあったが、最後の最後まで

ボウイはボウイであったということを思い知らされた。

ラストアルバムが最高にかっこいいアルバムとして

残されたことに感謝するだけだ。

いみじくも自分の誕生日にリリースし、その二日後に星になった。

なんという演出だろう。

ボウイらしい幕である。

これ以上の贈り物はない。

ギル・エヴァンスに学んだ

マリア・シュナイダー・オーケストラのメンツである、

凄腕のジャズメンが軒並み参加したサウンド面は

これまでにないほど洗練された感じを受ける。

また自らの死を意識した「Lazarus」のPVを見ていると

『オルフェの遺言』で同じく、

自分の最期を託したコクトーのイメージにも重なってきて

いよいよもって、自らの最期を

いかに準備していたのがわかる。

ありがとう最高のロックスター。

それ以上の賛辞はない。

こうして、どうにか10枚を選んだが、

ここに書ききれなかったアルバムのなかでも

まだ何枚も名盤が浮かぶのだから、

もうこれ以上野暮記事はやめておこう。

コメントを残す