小沼勝『OL官能日記 あァ!私の中で』をめぐって

数あるロマンポルノのなかでも、 ひっそりと置き去りにされながらも、記憶に残る一本の映画がある。 小沼勝監督による『OL官能日記 あァ!私の中で』にふれてみよう。 華のある傑作というより、むしろ埋もれてしまう作品であるにもかかわらず、 そこには70年代という時代の“自由の匂い”が、 いまなお、微かに漂い続けている強烈な一本として忘れ難い映画だ。

映画・俳優

映画・俳優数あるロマンポルノのなかでも、 ひっそりと置き去りにされながらも、記憶に残る一本の映画がある。 小沼勝監督による『OL官能日記 あァ!私の中で』にふれてみよう。 華のある傑作というより、むしろ埋もれてしまう作品であるにもかかわらず、 そこには70年代という時代の“自由の匂い”が、 いまなお、微かに漂い続けている強烈な一本として忘れ難い映画だ。

映画・俳優

映画・俳優古くは任侠道にはじまり、ときにはフィルム・ノワール、 シュールからゲテモノまで、玉石混交の闇市のような日本映画史。 そのなかから「さて、今日はどれにしようか」と考えるのが いわば映画狂のサガというものだ。 面白い掘り出し物を探すなら、東映。そして石井輝男。 概ね相場は、そこに落ち着く。 さらに「東映性愛路線」と聞けば、 まあ、だいたいの匂いは想像の域を出まい。 だが中身は、蓋を開けるまでわからない。 そこがびっくり箱的な面白さである。 そしてこの『異常性愛記録 ハレンチ』 これこそは、その想像をはるかに下回り、 同時に、底なしに突き抜けてくる一本である。

映画・俳優

映画・俳優「映画ってのは、ちゃんと作ったって面白ないんです」 これ、たぶん森﨑東監督の本音やないですか? その無精ひげ面、そんでもってシーンのどこかに必ず便所を出すってんで 松竹映画の黄金時代を築き上げた城戸会長から 「不潔だ。ひげを剃ってこい」などといちゃもんをつけられ、 契約を打ち切られたという逸話をもつ森﨑東の 松竹から、東映に場を移してフリー第一作がこれなんです。

映画・俳優

映画・俳優中島貞夫監督『ポルノの女王 にっぽんSEX旅行』を見たのは 確か、池袋の文芸坐のオールナイト企画だった。 当時はストリーミングもないし、DVDにもなっていなかったはずだ。 今から30年近く前の出来事である。 他のプラグラムがちょっと思い出せないが、 この一本を見れた満足感をなんとなく覚えている。 B級でありながら、どこか男のロマンに満ちた本作を見た興奮は 迎えた夜明けを格別な思いで満たしてくれたと記憶する。 そんな映画を何十年ぶりかで再見した。

映画・俳優

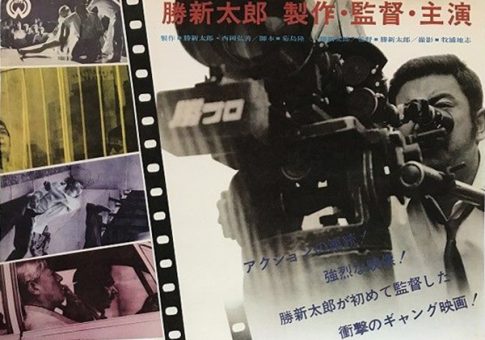

映画・俳優自ら「勝プロダクション」を創立し、 演じる側から撮る側に方向転換を図った、 (結局演じることはやめなかったが) 勝新の記念すべき監督第一作が『顔役』である。 かねてから想像でふくらませていた、 このぶっとんだ内容との評判の映画を観たときの、 これは保存版興奮記録である。

映画・俳優

映画・俳優さて、本題は、その刺青をテーマにした作品から、 大正生まれの鈴木清順が撮った わけのわからない映画の中では 比較的わかりやすい部類に入る『刺青一代』について書いてみよう。 ある意味、(清順にしては)まともすぎる映画である。 男気溢れる高橋英樹のかっこよさ、 それを慕うヒロイン和泉雅子の可憐さ。 そして何と言っても、凝りに凝った構図主義、映像主義。 視覚の美学が炸裂するラスト15分は見ものである。 確かに、こんなヘンテコな演出をしなければ 単なる人情篤き任侠ものに過ぎない。 弟をかばった兄の思いがどこか野暮ったくはあるが、 それがドラマとしてはキモなのだから。

映画・俳優

映画・俳優長谷川安人監督の『集団奉行所破り』は 東映時代劇の中でも特異な輝きを放っている一本だ。 注目すべきは、舞台が江戸ではなく大阪であること。 冒頭の市川小金吾の浪花語りには、思わず引きこまれる。 このリズムが映画をテンポ良く、コメディ調に運んでゆく。 チャンバラでもなく、勧善懲悪でもなく、もっと滑稽でもっと人間臭い。 波止場に吹く湿った風にきく話として、 かつて海を渡り盗み、戦い、笑っていた男たちが再び集う群像ものだ。 彼らはもはや海賊ではないが、 時代に追われ、波に居場所を失っても陸に上がった“元海賊”たちであり、 どこかアウトローとしての連帯関係にむずばれている。 だが、東映映画の定番の、あの波しぶきのオープニングのように 彼らの血の奥にはまだ潮の音がはげしくくすぶっていることを証明する。 そこには、脚本を手がけた小国英雄の、 構造と笑いを兼ね備えた知恵がみごとに息づいている。

映画・俳優

映画・俳優かつての名作をリメイクしたドラマが制作されることは多々あること。 が、余程気を引かない限り、それを進んで見てみようとまでは思わない。 そそるものがあれば、あるいはその作品への思い入れがあれば、 勝手に見てしまっているはずだから、 何もわざわざいうことはないレベルの話だ。 吉村公三郎『女の勲章』もその一つ。 最近では2017年にフジテレビ系でスペシャルドラマとして2夜連続放された 主演松嶋菜々子版の方が一般的に知られているのかもしれない。 だが、こちらのずっと古い吉村による映画版は、 今観てもなかなか見応えある作品にしあがっている。 京マチ子主演と、若き日のイケイケ田宮二郎の熱演がなんとも眩しいのだ。

映画・俳優

映画・俳優1960年、同期のライバル雷蔵に差をつけられていた折、 勝新に巡ってきたひとつの転機があった。 犬塚稔が脚色したこの宇野信夫の同名戯曲『不知火検校』において 勝新は極めて異様で魅力的な主人公を演じたことだ。 監督は大映黄金期を支えたMR活動屋、森一生。 映画史において、盲目の主人公が人々の心を射抜くというのは、 決してありふれた現象ではない。 だが、そこに勝新太郎という異端の俳優が登場すると、 その図式はがらりと変わるのだ。 詐欺、強姦、強殺教唆、殺人、悪びれることなく悪行の限りを尽くし それでいて、なんともいいがたい色気を放っている。

映画・俳優

映画・俳優昨年末、新春12日をもって ミニシアターの「シネマカリテ」が閉館とのニュースが飛び込んできて、 なんだか寂しい気持ちがしていたところである。 街の名画座がどんどん消えて、 ますます、自宅でストリーミング鑑賞が増えてしまうんだろうな。 それはそれでいいんだが、やはり、名画座が消滅するというニュースは 一映画ファンとして心穏やかではない。 もはや、だれも驚かないレベルで、寂しい気分であることはいっておく。