一期一会のシネマトゥルギー

100年を超える映画史において、ただ一作をもってのみ

忘れがたい名作を残した映画作家が少なからずいる。

中には、未なお埋もれている発掘されざる作家もいるかもしれない中で、

チャールズ・ロートンによる『狩人の夜』は、

初公開当時は不評で、まさにそうした呪われた系譜にある、

陽の目をみなかった作品である。

興行的な失敗もあってか、全米では公開禁止にもなっており、

ロートンから次作への意思をも奪ってしまったのは残念でならない。

だが、それを掘り起こしたのが、映画墓掘り人こと

フランス、ヌーヴェルヴァーグの批評家たちであり、

中でもフランソワ・トリュフォーはその復権に熱心だったこともあり、

半世紀前のモノクロ映画が、今ではカルトな傑作として語り継がれている。

そんな本作は、俳優として数々の舞台に立ち、

映画にも出演してきたロートン自身が、

どこかで“語り部としての自分”を映画という器に託したい、

そう願っての、純粋な結晶として輝きに満ちた映画である。

それは、単なる職業としての映画作りではなく、

もっと原初的で、どこか“祈り”に近い衝動が見え隠れするのだ。

ロートンが描こうとしたのは、現実的なサスペンスではない。

サイレント映画の時代に確かに存在した「寓話の呼吸」を意識することで

大人のための絵本のようなダークファンタジーを醸し出す。

映画のいたる瞬間から、賛美歌をはじめとする歌が聞こえてくるが、

それは祝福であると同時に、物語の臨場感を豊かに膨らませる。

そこに、サイレント期の大女優であるリリアン・ギッシュを、

まるで映画史の裏側から呼び戻すようにしてスクリーンへ迎え入れたのだ。

ギッシュは、D.W.グリフィスの『国民の創生』『散りゆく花』に象徴される、

“映画の純粋形態”を体現していた存在である。

ロートンはギッシュ扮するクーパー婦人に、

厳しくも愛情豊かな、子どもたちを守る聖母のような役を授けた。

光の中に静かに佇み、影を払うように銃を構えるその姿は、

まるでサイレント期の亡霊が降りてきたかのように逞しい。

ロートンにとって、すでに引退していたギッシュを起用することは

単に演技力やアイコンとしての期待ではなく、

映画というメディアの“記憶”そのものを

作品に呼び込むための賭けだったにちがいあるまい。

その結果、『狩人の夜』の終盤は、

“近代映画がサイレントへ回帰する神話的光景”を再現している。

ギッシュの存在は映画史へのオマージュであり、

その優雅で毅然とした佇まいは、

ロートンの寓話世界に確かな重心と魂を与えているのだ。

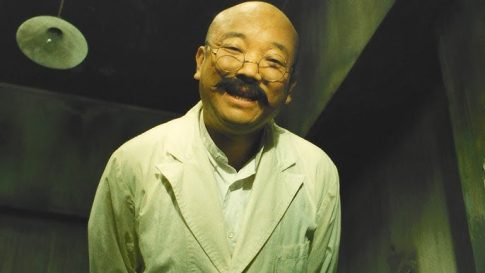

だが、もうひとり、その対極に立つ影の化身がいる。

ロバート・ミッチャム演じる偽牧師ハリー・パウエルである。

ミッチャムの怪演ぶりは、映画史における“悪”の造形として

特異点に位置している。

彼の悪は、叫ぶでも暴れるでもなく、クールに影のように忍び寄る。

フランケンシュタインの悪が、いわば同情すべき無垢な悪だったとすれば

ミッチャムの宣教師は、文字通り羊を装った狼そのものであり、

この辺り、ロートンの演出は渋みの局地といえるだろう。

手の甲に刻まれたLOVE&HATEの文字は、

ロートンとミッチャムが生んだ映画史的発明とも言えるものだ。

なんでもミッチャム自身がノートに描いた落書きがもとになったという

そのタトゥーは、よりいっそう寓話性を引き立てる。

この語り部の身体に、そのまま“善と悪の駆け引き”を刻印している。

そして、あの指を絡ませる語りの場面は、

グリフィスが好んだ「人間の本質を視覚で語る」手法を

ドイツ表現主義を彷彿とさせるコントラストでもって、

戦後の暗闇に蘇らせるように鮮やかなものであった。

パウエルは、単なる小悪党ではなく、“語る悪”であり“祈りを借りた悪”として

憎悪を福音のように唱える“神話的な悪党”に達している。

その二面性は、映画の影絵的構図と呼応し、

『狩人の夜』を単なる犯罪劇の領域から、寓話・伝説・民話へと引き上げている。

そうした奇跡を支えるカメラは、こうした善と悪、光と影を

“子どもの視点”という透明なレンズで捉えようとした。

この映画が秀逸なのはそこだ。

子供たちが夜の川を下るボート、亀や梟、ウサギなど沈黙する動物たち、

蜘蛛の巣や遠景で揺れる羊のシルエット、空には満天の星たち。

いずれも、あたかもサイレント映画のように言葉を排し、

視覚の手触りだけで物語を紡いでいく。

ロートンはそこに、自らが舞台俳優として蓄えた身体感覚と、

映画への畏れにも似た敬意を重ね合わせているのだ。

ちなみに、その巧みなカメラワークは、

オーソン・ウェルズの『偉大なるアンバーソン家の人々』、

あるいはサミュエル・フラー『ショック集団』『キッスで殺せ』などを手がけた

スタンリー・コルテスによるもので、

この映画の造形の奥行きの深さに一翼を担っている。

この作品が“奇跡の一作”として語られるのは、

こうした映画史的記憶、俳優の身体性、寓話的造形が

一度きりの結晶として凝縮しているからにほかならないだろう。

一期一会、一夜限りの夢をたくすかのような宝石のような奇跡。

例えば、ハーク・ハーヴィ『Carnival of Souls』や

ソール・バス『フェイズIV 戦慄!昆虫パニック』、

レナード・カッスル『ハネムーン・キラーズ』、

あるいはバーバラ・ローデン『ワンダ』における

“人生の影”や“孤独の結晶”とも響き合うことだろう。

彼らは誰も、映画を職業として、名誉や金銭のためになど撮ったわけではない。

現実的に二作目を作るチャンスがなかった者もいるが、

それ以上に、その一作のみで人生を出し切ってしまったのだ。

映画を“続けるために撮る”のではなく、“生きた証として”残る映画。

その衝動が、彼らの唯一作には常軌を逸した純度となって残っているのだ。

それを奇跡と呼ばずにはいられない。

ハーヴィの『Carnival of Souls』のクールな白昼夢。

ローデンの『ワンダ』に揺れる孤独な女性の影。

カッスルの『ハネムーン・キラーズ』に宿る生々しい愛と孤独。

これらはすべて、“この一度きり”という特異な熱量をまとっている。

そしてその原点に、この『狩人の夜』が静かに輝いているのである。

映画史を眺めるとき、人は大監督のフィルモグラフィに目を奪われがちだ。

だが、たった一本で奇跡のような軌跡を残した作家たちがいることを

けして忘れないでほしい。

ロートンはその最初の星のひとつだ。

ギッシュというサイレントの聖母を招き、

ミッチャムという神話の悪を放ち、

影と光と祈りの寓話を、人生を掴むようにして一度だけ形にした人物だ。

そしてその一作こそは、余白から風が吹くように

観る者を揺らし続ける傑作なのだ。

映画が職業でなく、

“人生の叫び”として撮られた瞬間のその稀有な響きを残して

その時間を、そして心と共に奪われることになるだろう。

Blanket Roll Blues:Scott Walker

チャールズ・ロートンが『狩人の夜』一作しか残していない映画作家とするならば、ロック界のスコット・ウオーカーは、自らメインストリームを離れ、孤高な道にシフトして行った孤高のミュージシャンである。とりわけ、実験的作品が並ぶ晩年のソロと比べてみれば、まだ、かろじてウオーカーブラザースの名残を宿すウォーカーの甘い歌声を聴くことができる80年代、ヴァージンからリリースした『Climate of Hunter』から、マーク・ノップラーのアコースティックギターをバックに、ラストを飾るブルース曲をお届けしよう。このアルバムもリリース当時は賛否両論であり、大衆受けこそしなかったが、2000年代以降、スコット・ウォーカーの再評価とともに、着実に評価が高まっているアルバムには、売れる売れない、受ける受けないといった世評はともかく、なんとも渋い味わいがある。

コメントを残す