黒子のいるダンディ。このセンスを仰ごう。

近頃、達者な両刀使いたるバイリンガルたちによる

英会話講座のような動画が増えている気がするが

時々閲覧していると、ふと有益なものに出会う。

で、つられて発生練習してみたりする自分がいたりする。

わざわざ英会話学校へ繰り出すよりも手軽に、

しかもその場で無料で始められるってのがいいな。

発音を含めて、ネイティブならこういう言い方をしないという、

文化としての正しい英語に触れられるってわけだ。

言い方を変えれば、日本人英語への限界、ダメ出しでもある。

いくら文法だ、単語だと頭に詰め込んでみても

青い目に見つめられ道を尋ねられただけで、

しどろもどろになってしまうようじゃ未来は暗い。

逆に、こういうものを日常的に触れ育つ若者の未来は、むしろ明るく、

詰め込み教育、偏差値重視の教育現場では決して超えられなかったであろう壁を

アクティブで、フレキシブル、かつフレンドリーに

簡単に乗り越えてゆく姿を想像させるのは、

なんとも素晴らしいことである。

こういうアプローチは今後も増えてゆくのだろう。

さて、その際の合言葉を考えてみよう。

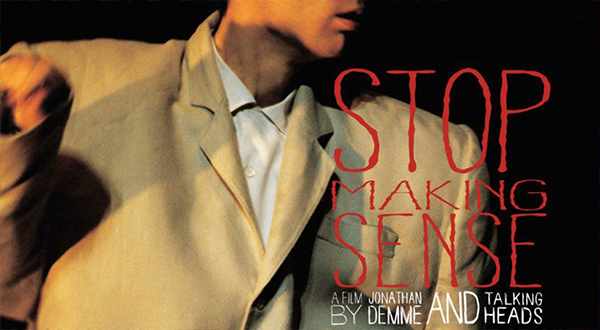

「STOP MAKING SENSE!」これで決まり。

どうだ、いかにもネイティブっぽい響きに聞こえるはずだ。

何よりスタイリッシュだ。

こんなカッコイイ英語を自然に使ってみたい。

ただし、これを日本語に移し替えようとした瞬間に

ある種の堅苦しさ、いうなれば言語の限界のようのなものに突き当たってしまう。

「意味あることをなすな(無意味であれ?)」

「道理であろうとするな」「予定調和は糞食らえ」・・・・

まあなんでもいいのだが、英語の表現以上に

すっきりする日本語がこれといって浮かんでこない。

こういう時には思い切って、意味から離れて

「ぼちぼちいこや」「気張るなや」「破天荒に行きまひょか」

などとちょっと大きく出てみるのもいいのかもしれない。

そんな言葉が乗っかった最高のライブパフォーマンスがある。

トーキング・ヘッズの1983年12月

ハリウッド・パンテージ・シアターでのライブ映画である。

この映画が自主制作で、120万ドルもの制作費を

バンドが自費で調達したなんて話、今じゃ考えられないことである。

とはいえ、まさに脂ののりきったニューヨーカー4人組のバンドの

最高の演奏記録がここにある。

監督はのちに『羊たちの沈黙』で注目を浴びる事になるジョナサン・デミ。

そのことにはのちにちょっとした驚きにつながるのだが、

カメラワークは『ブレードランナー』のジョーダン・クローネンウェス。

数年前に、そのデミが亡くなった際には、堂々『羊たちの沈黙』を抑えて、

『STOP MAKING SENSE』の追悼爆音ライブが企画されたほどだ。

ライブ映像といえば、70年代にはザ・バンドの『ラストワルツ』がつとに有名だが

英Total Film誌が、史上最高のコンサート映画50本の中のNo.1に挙げたのが本作だ。

兎にも角にも、80年代はこの『STOP MAKING SENSE』で決まりだ。

当時はMTV全盛期で、このパフォーマンスは

多くの映像作家に影響を与えた一つの金字塔だと言っていい。

以後、ミュージシャンたちは、音楽はもとより、

気の利いた舞台演出を求められ、衣装や照明、振り付けに及ぶまでの

総合演出をライブパフォーマンスに取り込むようになった。

これは先駆け、といっていい。

兎にも角にも、デヴィッド・バーンが最高にかっこいい。

だぶだぶの肩幅の広いビッグ・スーツに、クネクネダンス。

ちなみに、「Girlfriend Is Better」で来た衣装のスーツ、

これは日本の伝統芸能である

能楽からのインスピレーションを受けているのだとか。

音楽の身体性を際立たせるための演出だとバーンは語っている。

そんな舞台を馳け廻る元気印は、

当時のクリエーターたち、クリエイティブ志向の人間を熱狂させ、

狂喜乱舞させたものだった。

しかも、映像も音楽も文句無しにカッコいい。

ラフなセットから、徐々に出来上がって行く、なんとも洒落た構成だ。

この作品が秀逸なのは、ライブコンサートが成立するまでの

ドキュメントとしても見ることができる点だ。

まずはカセットデッキを持ち込んで、アコギ一本で

「サイコキラー」をオープニングに持ってくる。

この出発点の孤独さ、ミニマルさは、

まるで無音から始まる交響曲のような緊張を孕んでいる。

楽器が一つずつ舞台に持ち込まれ、メンバーが一人ずつ加わり、

やがて10人編成のバンドへと膨れ上がっていく構成は、

楽曲の進行とともに“音楽の細胞分裂”を見るかのようだ。

舞台が、ただのライブ会場ではなく、

生成されゆく生命体のように感じられるこの構築美が、本作の第1の魅力である。

以下、途中、トム・トム・クラブのヒットナンバー

「ジニアス・オブ・ラブ」を挟んで

トーキング・ヘッズのご機嫌なナンバーが続く。

彼らの最高のライブパフォーマンスと言っていいだろう。

ここに通底しているのは、トーキング・ヘッズの音楽そのものがもつ

知的構造と反復のダイナミズムである。

彼らのサウンドは、パンク以降の知性派ロックであると同時に、

アフロビートやファンクからの影響を色濃く感じさせ、

音楽そのものが身体性を呼び起こす仕組みになっている。

デヴィッド・バーンの歌と踊りは、その象徴とも言えるだろう。

彼の身体は常に過剰で不器用で、まるで神経質な道化のように

ステージを駆け回るが、そこには無意識の政治性が宿っている。

ちなみに、今聴くとトーキング・ヘッズってベースがいいな・・・

紅一点ティナ・ウェイマスって実にいいグルーブを

ちょうどいい具合に刻んで、サウンドを支えているってことがわかる。

もちろん、クリス・フランツのドラミングやジェリー・ハリソンの

ギター&キーボードプレイも素晴らしいし、

サポートメンバーのアレックス・ウィアーのギターや

スティーヴ・スケールズのパーカッション、

そしてP-Funk仕込みのバニー・ウォーレルの鍵盤プレイも最高だ。

一度でいいから、生で見たかったし、

爆音会場にも行っておけばよかったと思うのだけれど、

このライブ映像のおかげで、それはそれ、

これはこれってな具合で、十分に楽しめる。

デミは、このビジュアルな祝祭をただの記録映像に甘んじず、

カメラワーク、編集、照明を駆使して、

舞台上のパフォーマンスに映画的時間と詩的な空間を与えることに成功した。

観客のショットをほとんど用いず、パフォーマーの身体そのものにフォーカスするといったスタイルは映画を次第に抽象的な芸術へと昇華させてゆくのだ。

これはライブでありながら、まるで絵画や彫刻のように

“静止する瞬間”を捉えたメディア・アートでもあるというわけだ。

改めて、この映画はロックの定義を揺るがしただけでなく、

映画というメディア自体に新しいパフォーマンスの可能性を提示した作品だ。

あのジャン=リュック・ゴダールが『ワン・プラス・ワン』で試みたような、

音楽と映像による反権力的な詩的ドキュメントを、

より身体的に、よりエンタメ的に、よりユーモラスに再構成したもの

と言ってもいいだろう。

本作の核心にあるのは、“意味を持たないこと”の肯定だ。

これに尽きる。

意味づけの連鎖にからめとられる現代社会において、

楽が、身体が、そして映像が、

どのようにして言語を超えた“生”の表現に到達できるのか?

答えは明確である。

それは、音楽が“聴かれる”ものではなく、

“目撃される”瞬間であり、観客自身がその祝祭の一部として、

意味のないダンスに身を委ねることで初めて完成する、

未完の詩として受け止めることなのだ。

セットリスト

1. Psycho Killer

2. Heaven

3. Thank You For Sending Me An Angel

4. Found A Job

5. Slippery People

6. Burning Down The House

7. Life During Wartime

8. Making Flippy Floppy

9. Swamp

10. What A Day That Was

11. This Must Be The Place

12. Once In A Lifetime

13. Genius Of Love

14. Girlfriend Is Better

15. Take Me To The River

16. Crosseyed And Painless

デイヴィッド・バーンの白いスニーカーから始まって、黒いユニフォームのスタッフ達までが全員ステージ上に勢ぞろいするエンディング──そこで初めてキャメラがステージを降りて客席の中へ入っていく。どの顔も幸せいっぱいに輝いている。何て素敵な眺めなんだろう。トーキング・ヘッズの音楽は演奏する者にも聴く者にも、幸せそのものの響きなのだ。

今野雄二

Talking Heads – Psycho Killer

もちろん、4K版も見させていただきましたよ。何度見ても素晴らしい。音楽とは、ノリ、だけでもなく、コンセプトが必要だと教えてくれたのがこの映画の最大のポイントだ。それが『AMERICAN UTOIPA』へと受け継がれていくんだね。すべての伝説はここから始まったってわけだね。それにしてもディヴィッドが若いね。40年も前なんだから当たり前か。ちょっと神経症っぽいけど、そこもまた魅力だ。知性とユーモアの融合。アコギとヤオヤ、ことTR-808のリズムだけでもっていくんだからね。やっぱバーンは天才だね。

コメントを残す