市川崑『吾輩は猫である』を視る

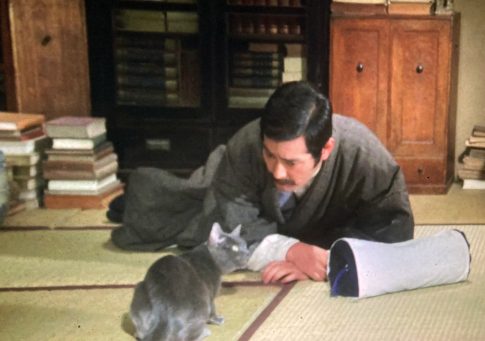

市川崑による映画版においても、その構造は崩されてはいない。 仲代達矢演じる苦沙弥先生は、滑稽ながらも品を保ち、 どこか近代に取り残された者の影を帯びている。 映像では、猫の語りがナレーションとして再現されることで、 その"語る存在の不在性"がより強調されることになる。 語り手がスクリーンにいない、それはまさに、 スターンが『トリストラム・シャンディ』で試みたような、 語り手の亡霊化というわけである。 映画における猫の視線は、時に観客の視線と重なり、 物語そのものが一種の"劇中劇"として立ち上がるのだ。